「あのラボ」シリーズ第4弾!DIとDI inのある機材を46製品徹底的にチェック編!

ワタクシ「あの澤田」とゲストで一つのテーマをしっかりかつサクッと掘り下げるあのラボシリーズ。

第4回目である今回は、ベーシストでもある「Vツイン多田」と共にお店中にあるDIとDI inのある機材を徹底的にチェックして見ました!

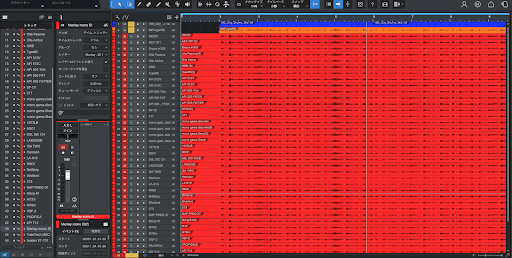

なんと総トラック数46ch!(202506現在)

今回初お披露目の製品もありますので、ぜひぜひCheckしてみてください!

ちなみに新製品が届き次第随時追加予定です!

RockoN渋谷が現在の場所に引っ越した頃から、竿もののレコーディングはDI使った方が絶対いいよと言い続けて20年近くになるDI好きな澤田のちょっとだけ小話を。

当時ちょうどGuitar Rig3やAmpiltubeなどのプラグインが実用的になって来たけどCPUが追いついてない頃で、Fractral、Kemper、Positive Gridなどの今の定番はもちろん存在せず、PODの黒いのがあったかな?まだXTだっけかな?くらいでした。

色んな意味で発展途上中で、どうしても一味ハードを足さないとしっくりこなかった時期でもありました。PalmerとKochからパッシブのキャビネットシミュレーターが発売されており、持ってるヘッドアンプにつなぐというなかなかの大掛かりでしたが、それがないとちゃんとした音でのライン録音ができずみんな試行錯誤(というか四苦八苦)してた時期でもあります。

たまたまベースのレコーディングの際に使ったRADIALのDIをギターでも使ってみたら一気に視界が開けまして、それ以来DIは必須アイテムになってきました。繋いだ時よりも外した時の喪失感(特にローミッド)がすごく、同じことをやってるのにこんなに差が出るならやらない選択肢はないなとライン録音時の定番になった次第です。

勝手な記憶ですが、当時DIってベースのレコーディングかLIVEで使うものという認識が大半で、今の様にギターのライン録音で使うなんて発想は珍しかったらしく、僕が薦めてもなかなかユーザーは増えなかったのですが、今や一般的な機材になってるので面白いものですね!

ということで、本編突入です!

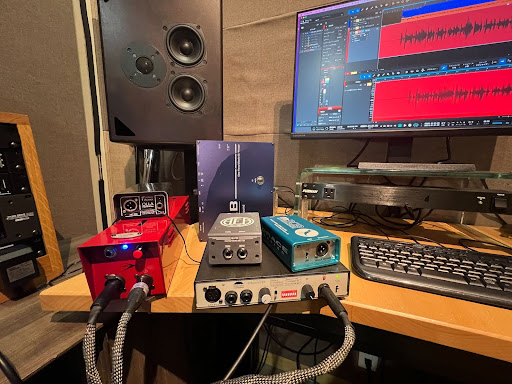

使用システム

DAW:Presonus/Studio One 7

I/O:AVID/MTRX STUDIO

Reamp:Umbrella Company/SIGNALFORM ORGANIZER

①個人的に絶大な信頼をおいているSIGNALFORM ORGANIZERを使用して、Vツイン多田のフレーズを32/96Khzで収録。

②テイクのムラを防ぐために①で収録したフレーズをまたまたSIGNALFORM ORGANIZERを使用してReampします。パッシブタイプなど、機種によっては後段でゲインを稼ぐ必要があるため、SSL/Pure Drive Quadを用いて一定のレベルで録音できる様に調整しました。

純粋な比較試聴というよりは各機材の特徴が聴き比べられたらなと思います。

では早速行ってみましょう!

立ち並ぶアウトボードの壁!

収録中!

繋いではREC、繋いではREC、、繋いではREC、、、繋いではREC、、、、この手の企画が基本自分との戦いです(苦笑)

●Bassのみ

●Drum Loopと合わせて

試聴を終えて

みんなが気になった5製品を教えてくださいませ。

・Soyuz/LAKESIDE

マイクの時にも感じたのですが、これが完成って音が最初するので、この機材の意思をすごく感じます。ベースはミドルがしっかりある方がバランス取りやすいので、歪み感も含め好印象です。

・TELEFUNKEN/TD-1

こちらもこれぞベースって位置に音像と厚みがあるので好みです。実際にレコーディングしてる時にも音圧というか腰の強さを感じました。

・Vertigo Sounds/VSP-2

今回初めて試した機種で、輪郭の入り方が好みです。少しブリっとさせたい時に選びたいサウンドでした。基本はマイクプリなのでマイクでのチェックの時も試してみたい候補です。

・API/505

この企画を考えた時から入れようと思ってた機種です。512C、512Vが以外とベースに使われることが多いんですが、500シリーズの筐体のDIが珍しいのか以外とノーマークの人が多いかと思います。APIの明るいキャラのまま中低域を連続可変的に増やしていけるので、どんな曲にも合わせやすいかなと思います。

・GraceDesign/m303

最近のお気に入りです。極力余計なことをしないとここまで上から下まで綺麗にでるのね〜って感じです。スピーカーから再生時の低音の深さも際立ってました。

・API / 505

Fat / Fatter / Thinと選べるので、低域の太り具合を普通 / 太って欲しい / 太ってほしくないと選べるのが512vや512cと異なるポイント。スイッチでトーンが3種類選べるのもリコール性が高くて簡単操作ですね。Thinは今回のテイクでは細すぎる印象ですが、Darkglass / B7Kなどドライブの為のベースプリを入れてピックで弾く場合や、フルコントロールのアクティブベースを手元で音作りした場合はThinの方が都合が良かったりします。

・COUNTRYMAN / TYPE85

BSS / AR-166と同じく、歳と共に良さが分かってきたDI。エレベに必要なローエンドを確保しつつ竿本来のトーンも維持しつつで、定番DIはやはり良いと再認識。少しコロッとしたトーンはrealistピックアップを載せたウッドベースにも合います。アクティブタイプや多弦ベースなら他の選択肢も見えますが、パッシブ4弦指弾きならコストも抑えられて十分良い音です。残念ながら生産終了の製品です。中古を探す際、古い物は3番ホットのピン配列になっている物もあるので、ゲットした際はご注意を。

・Shadowhills / mono gama (Nickel)

DIを探しに来たベーシストのお客様に必ず「弾いてみて!」とオススメするお気に入りです。Nickelがどんなベースにも丁度よくまずはここからスタートというポジション。Steelポジションはアタック/リリース共にルーズになるので、テンポの遅い4分打ち、バラードなどは重心を下げられるこちらもハマります。

・Rupert Neve Design / RNDI

2020年代で一番しっくり来るDIです。生涯を通して必要な時代に必要とされる機材をリリースする事に天賦の才があったRupert Neve氏の名を冠したトランス入りDIは、トランス本来の味わいを堪能できるシンプルで上質な逸品。DI自らが過剰な色付けや演出を出すのはナンセンス。と言わんばかりの、多様化した現代のサウンドを全部まるっと受け止める懐の深さがポイントです。

・A DESIGNS / REDDI

Fliptopの愛称で人気のあるAmpeg / B-15Nの質感を狙ったDI。発売から10年以上経過していますが、いつ聞いてもプレイヤーの耳には良い音に聞こえますね。視聴のボリュームを下げてもしっかり残るボトムの存在感はまさにB-15N〜オールチューブSVTあたりのAmpegの質感。マイクロフォニックが出やすいので、ライプで使う場合は振動対策と熱対策を両立させる必要があります。

・API / 505 FAT

太さと、ちょっとmuddyな感じもあるけれど元気いっぱいという印象。レコーディングしようぜ!と集まって、この音だったらテンション上がりますね

・Golden Age Project / PREQ-73

元気で明るい音という印象。オーディオインターフェイスにビルトインされているDIは大体ソツの無いクリアサウンドな事が多いので、良い意味で全く違う音で収録出来るし、最初の一台にGood。

・Harrison / 32 Classic MS

太さもあるんだけど、それ以上にサステインが間延びしない、滑舌の良さも感じますね!特に音価の表現を重視するプレイヤーには弾いていて気持ち良さそう。

・ORB PRO / Clear Force Ultimate DI

低音の腰の低さもあれば、音程を分かりやすくするエンハンス感もやや感じます。輪郭も甘くならず、総じて「楽器として良い音」になっている気がします。

・Sym・Proceed / SP-DI500

キャラどうこうではなく、良くも悪くもダントツで「そのまま」ですね。そういう意味では明らかにナンバーワン!

・API / 512C

ベースに欲しい押し出しの感じがあって、リアかフロントピックアップの音作りを意図的に加えたいならば、これかな。ちょっとドライブ感があるのがいい感じです。少しハムのノイズが乗ってますが、まだ大丈夫なレベルではありますね(むしろこのくらいの方がいい気がします)

・Grace Deign / m303

ノイズレスで、仕事するDIならこれでしょう。無駄のない感じで録れるので使いやすいかもです。

・RND / RNDI

やっぱり高域のちょうどいいところが出てくれるRNDIは好きかもです。このハイの出方は好みによって割れそうな気もしますが、指弾きで少しドライブさせるならこれかもです。

・Universal Audio / LA-610

はっきりいうとこもった感じになります。でもそれがいいかも。プレベに合いそうです。なんで選んだか?このサウンドはLA-610しか出せないかと思ったので、選んでみました。(昔使っていた思い入れもある)

・AEA / TDI

タイトな感じでこれもこれで使い勝手良さそうです。でも最近の音楽シーンでもうちょっと下のベースが欲しい(低域の丸い部分)と感じる気もするので、Sub Bass用にプラグインで補正するといい感じにできそうです。

・A DESIGNS / PACIFICA

音の立ち上がりが良く、原音から更に存在感を出したい時に使いたい。ベースだけでなく、ギターのカッティングにも合うと思います。

・A DESIGNS / REDDI

PACIFICAに近いサウンドだと思いますが、より存在感があるサウンドかと思います。プレイヤーが好みそうなサウンドか。

・ORB PRO / Clear Force Ultimate DI

このサンプルでは他のモデルに比べノイズは乗ってしまっているが、ノイズとトレードオフしても良いと思わせる太いサウンドが魅力かと。

・SSL / SIX

他のモデルよりも個性は薄いかもしれないが、後から音作りを想定すると使いやすいサウンドではないかと思います。

・Sym⋅Proceed / SP-DI500

音源のキャラクターが持つ輪郭・表情をよりはっきりさせるDIかと思います。楽器本来のサウンドがより際立つDIだと思うので、独自のサウンドを求めるプレイヤーに好まれるのでは。

・A-Designs / REDDI

バランスの良いサウンドで、他の楽器と合わせた時に馴染みがよさそう。

・AMS NEVE / 1073LB

図太いですね。ボトムの重要なジャンルに用いたい。

・Universal AUDIO / LA-610

ベースらしさというニュアンスが強く出る感じがする。演奏していて気持ち良いサウンド。

・Manlay / DUAL-MONO TUBE DIRECT INTERFACE ※製造終了品

もちっとした少し粘りのある質感に変化。

・Sym・Proceed / SP-DI500

いい意味で音が全くDryと同じ。ベース本体のサウンドを活かす場合にチョイスしたい。

まとめ

いかがだったでしょうか?

ベーシスト出身のデザイナーさんが作るDIは不思議とドラムとの噛み合わせがいい位置に音像がきたり、生粋のサーキットデザイナーが設計した場合は、後は用途に応じて調整してくればいいからクリーンでフルレンジの音ですっという製品があったりと、マニアックな面白さがあるので、ソロで聴いた場合とドラムと一緒に聴いた場合でも印象が変わったりします。

もちろん「そこまで違いがわからないな」って意見があっていいと思います。

ただ人間は意外と高性能でして、この「ちょっとの違い」がプレイヤーはもちろん、リスナー側の受け取り方が変わってしまうんですよね。歌でもそうですが、技量が上がるほど聞こえている音に合わせて体が無意識な調整を加えてたりするもんですよね。だからこそこだわりたい「後ちょっと」の世界でした!

個人的な経験でいうと、どうしてもプリの方がいいなって機種もなくはないのですが、DIのキャラクターはマイクプリのキャラクターにかなり似ています。なので、マイクプリを選ぶ時にもご参考にして頂ければと思います!

今回、録音に間に合わなかった製品がもう3機種くらいあるので、手元に届き次第追加する予定です!そのうち1製品は本邦初公開なので、お楽しみに〜。