こんなリバーブを待っていた!sonible『SMART:REVERB 2』レビュー!

AIベースのサウンド解析でリバーブを最適化するという新たなアプローチを提示したsonibleのリバーブプラグイン『SMART:REVERB』。

先日、その第二世代となる『SMART:REVERB 2』が登場しました!

前作は入力されたオーディオソースを解析し、その特性に最適なリバーブを提案してくれるという点がユニークでしたが、今作ではUIが一新されており、超強力なリバーブデザインが可能なプラグインとして再登場しました!

新たな定番プラグインとして確立されそうな風格漂うこの製品をレビューしていきます!!

SMART:REVERB 2とは

前作の『SMART:REVERB』は、元々入力されたサウンドソースに対して最適なリバーブの設定を自動で割り当てできる、という趣旨の製品でした。

「AIが作った設定はしっくりこない事がある」、「自動解析系は小回りが効かないから設定を追い込めない」、などとお考えの方、非常にお気持ちはわかります。

今作『SMART:REVERB 2』の最大の強みは、AIによる自動設定ではありません。

もちろんそれも大きな魅力の1つですが、前作から大幅にアップグレードがなされ、楽曲全体の奥行き、広がりを総合的にコントロール可能なツールとして生まれ変わっています。

前作から追加された機能は以下になります。

1,クロスチャンネル処理で、複数トラック間の明瞭さと空間定位を一画面上で調整

本プラグインをインサートしている複数のトラックを「グループ」に割り当てる事で、1つのプラグインで複数トラックのパラメータをコントロールする事ができ、全体的な空間のデザインが行えます。

2,Reverb Matrix

「Room」「Hall」「Spring」「Plate」のスタイルを備え、各スタイルの適用比率をX,Y軸でシームレスにコントロールが可能な機能

3.Size/Width/Distanceなど、知覚ベースで設計された直感的なパラメーター

『SMART:REVERB 2』には、一般的なリバーブプラグインに見られるようなDry/Wet、Decayなどのパラメータは存在しません。

音響心理学に基づいた知覚ベースでサウンドをコントロールできるため、パラメータを直感的に設定する事が出来ます。

4,インターフェースを一新し、グループモードが追加

前作から全体的なUIの変更が行われており、操作性を大きく向上させるグループモードが追加されています。

UI画面

というわけで、早速起動してみましょう!

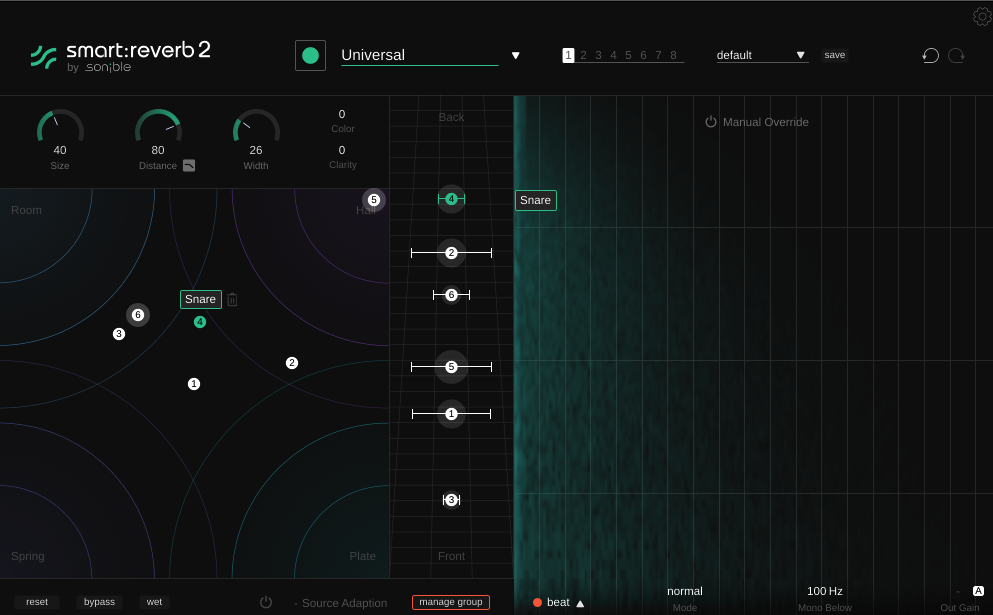

下記がUI画面になります。

ぱっと見だと複雑に見えるかもしれませんが、

右側のグラデーションの様になっている部分はリバーブを視覚的に表している領域で、実際に操作する部分は少なめです。

コントロール類もまとまっているので、操作はむしろ簡単な部類かと思います!

基本的な部分では左側を多く使う形で、

3つの緑色ノブがあるエリアがメインの調整部分ですね!

それぞれ機能を記載します。

- Size ( サイズ ) – 空間の大きさを調整します。

- Distance ( 距離 ) – ソースを仮想的な位置を、手前〜奥 の中で選択できます。

- Width ( 幅 ) – ステレオの広がりを調整します。

- Color ( カラー ) – 音色のキャラクター ( 明るい〜暗い ) を調 整します。

- Clarity ( 明瞭度 )- ソースの明瞭さを高め、ドライ信号の存在感をどの程度保つかを調整します。

ノブの下にある領域がリバーブ・マトリックスとなっており、

Room ( ルーム ) 、Hall ( ホール ) 、Plate ( プレート ) 、Spring ( スプリング ) など、異なるリバーブ‧スタイル間をシームレスに切り替え、ブレンドできます。

なお、画面中央のエリアはDistance ( ディスタンス ) グリッドというものでsizeやDistanceの値を参照し視覚的に音源の距離を表しているエリアです。

直接操作もできますし、Distanceの値を増やす(遠くする)と上部に、減らす(近くする)と下側に表示が動きます。またSizeを大きくすることで数字の左右に出ているバーの長さが変わります。

このエリアは複数音源にSMART:REVERB 2をインサートした際に、インサートされている音源の位置関係を一目で見ることができるので便利です!

オーディオの学習プロセスについて

だんだんこの製品の特徴が伝わってきましたでしょうか。

プラグインを使用するには、インサート後に緑色の丸ボタンを押すと学習準備が開始されます。

その状態でオーディオを再生することで、分析を行いその特性に合わせたリバーブが自動生成されます。

なおこのプロセスには下記の目的があるとの事です。

- 各インスタンスが、そのソースの音色的特性に合ったリバーブを生成できるようにします。これにより、重要なディテールを損なうことなく自然に音を強化します。

- グループ‧モードで使用する場合、学習された情報はインスタンス間で共有され、”相互作用”を最適化する目的で使用されます。これにより、クロスチャンネル処理によるマスキングの低減、空間バランスの最適化、そしてトラック間のリバーブのバランスを取る処理が行われます。

驚きなのがSMART:REVERB 2がインサートされている他トラックの音を加味しマスキングの低減などトラック間のバランスを取ってくれるとの事で、ただ単純にリバーブを生成しているだけではなく高度な調整を行なってくれている模様です。

音を出してみる

さて、では一旦エレクトリックピアノ音源にSMART:REVERB 2をインサートしたサウンドをDry/Wetで聴いてみましょう。

恐らく、「あまり変わらないな」という感想をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

このプラグインにはDry/Wetツマミがないため、これがしっかりエフェクトがかかっている状態になります。

つまりいかにもリバーブがかかっているような”音作りとしてのリバーブ”という性質ではなく、”あくまで音の広がりや距離感をコントロールするリバーブ”という性質な訳ですね。

この点は先にイメージ通りの音を作っておいて、距離感などのコントロールの為だけにこのプラグインを使用できるので、役割が明確で良いポイントだと感じました。

各トラックにSMART:REVERB 2をインサートして、

グループモードで各楽器の音を調整してみます。

画面下部の[add to group]をクリックする事でインサートしているトラックをグループに追加する(既にグループを作成済みの場合)か、新しくグループを作成する事が出来ます。

1つのグループには、最大6つのトラックを追加できます。

調整が済んだ所で、全体にSMART:REVERB 2を適用したDry/Wetを聴き比べてみましょう!

広がりと奥行き感のあるサウンドを作ることができました。

各トラックのパラメータの調整が本当に楽で、

一般的なリバーブプラグインだと各トラックに入っているリバーブを開いて数値を調整して、、みたいな作業が1つの画面内で完結するので、非常に早く調整することができました。

補足情報

このプラグインは性質上、各トラックにインサートして使用する形が主な使用方法になります。

プラグインにはWetスイッチというwet100%のサウンドになるボタンがあるので、もしセンドで使いたい場合はこちらを使用しますが、センドで送っている音それぞれのAI学習ができない為、マスキング低減などの各トラック毎のバランスは取れない形になります。

まとめ

距離感と奥行きをコントロールするツールとして、非常に良く出来ていると感じました。

AIによるコントロールもちゃんと意味がある仕様ですし、視覚的にも分かりやすく、作業も手早く進めることができるので道具としての完成度が非常に高いと思います!

音作りとしてのリバーブではなく、ミキシング的なリバーブの処理が主な仕事になりますので、

音源の距離感や広がりのコントロールを手早く進めたい人、またはその処理が上手くいかないとお悩みの方に非常にオススメです!

慣れたらこれ無しではいられないポテンシャルを秘めた製品だと思います。素晴らしいプラグインでした!