瀬川商店 第41回:MIDIコン・バカ一代①

劇伴の作曲に必要な「三種の神器」の一つと言われている「MIDIコントローラー(以下MIDIコン)」。皆さんは何を使っていますか?

特にオーケストレーションのモックアップの時に最低でもCC01とCC11が必要です。まあCinematic Stduio StringsのシリーズのようにCC01だけでコントロールするサンプリングライブラリーもありますが、それ以外の主要なSpitfire Audio社、ベルリンOrchestra Tools社、Vienna Symphonic Library社等のライブラリーは大体CC01でDynamicsを、CC11でExpressionをコントロールしますね。他にもビブラート、ヒューマナイズ、デッカ等のマイクバランス、アタック、リリース、ポルタメントタイム、、、等々たくさんありますね。

時々DynamicsとExpression、どちらもボリュームじゃないんですか?と聞かれることがありますが、まあ確かにどちらを増減してもボリュームが変わりますね。確かにExpressionはボリュームだと思ってもらっていいです。ライブラリーのボリュームを一般的なMIDIのボリュームに使われるCC07にしてしまうと、そのトラックのフェーダーを操作してしまったりもするので、色々都合が悪いんです。それでCC11をアサインしているんです。

さきほどの質問者的に分かりにくいのがCC01が何をしているかだと思うのですが、これはppから、ffまでの演奏のダイナミクスの切り替えをしているんです。生楽器の場合弱く弾いた時と、強く弾いた時とでは音量が大小するだけではなく音色も変わりますよね?英語で言うならtimbre(tの次にiが入ってるけど、カリフォルニアだとほとんど「タンバァ」と発音しますね。イギリスはどうなんだろ?)と言いますけど、音質、響き、音色を表します。なので、CC01でコントロールしているのはppからff(このレイヤーが何段階になっているのかはライブラリメーカーによる)のサンプルのグループを乗り換え(?)ているので音量そのものではないんです。

じゃあどうしてCC01とCC11を別々にコントロール必要があるの?と言うと、例えば木管を4〜6声でボイシングしたい時に、高い方からフルート1、フルート2、オーボエ、クラリネットみたいな時と、同じく高い音域から、フルート、オーボエ1、クラリネット1、オーボエ2、クラリネット2みたいな時だと、それぞれの楽器に要求する音色の柔らかさが違うんです。まあこの辺はモックアップでどこまで追求するかにもよるんですが、実際の楽譜でも音色をコントロールするために、同じ小節内でも楽器毎にダイナミクスの指示を変えることは良くあるので、CC01を積極的に低い値にして(同時にCC11の値は上がる)ブレンドしやすくします。弦も例えばViolaにメロディーを弾かせる時とディビジして2声、3声を演奏させる時では後者は少し柔らかさが欲しい場合が多いですしね。

個人的にはクラリネット、バスクラリネットはレコーディングする時にプレイヤーが彼らの耳で勝手に作曲家の意図を汲み取って音量、音色は調整してくれるものなのですが、サンプリングだとそういうわけにはいかないんでね、、、

というわけで、オーケストレーションの楽しさを知るとやっぱり、CC01とCC11は別々にコントロールしたいってわけですね。

さて、最初にサンプリングライブラリーにダイナミクスが付いたのは20年以上前のGARRITAN ORCHESTRAL STRINGSが最初だったように思います。ちょっと調べたらクリプトン社のサイトにまでカタログとしてありますね(笑)。※25年8月現在

GARRITAN ORCHESTRAL STRINGS DVD /GIGA

ここに書いてあるように当時はGIGA Samplerというサンプラー上で使っていました。それ以前はRoland S-760の最大同時発音数が24ボイスだったのに対して、”僕の”GIGA Samplerは126ボイス再生できたの(カタログスペックで128)で、かなり画期的だったんです。”僕の”と強調したのは理由があって、GIGA Samplerって当時自作PCで皆んな使ってたんですが、なかなかベストのスペックを見つけられない人が多くて「フルスペックでPC組んだんだけど、64ボイスしか再生できないじゃん!」というような嘆きも良く耳にしたんですが、僕は当時サウンドウーノの宇野克郎さんに組んでもらったPCを使ってたのでかなりのパフォーマンスを叩き出してんですね。

さて、その頃から手元で使えるMIDIコントローラーが必要になり始めて、色んなメーカーのコントローラー使いましたね。M-AUDIO Evolution UC-33eも結構長く使っていましたが、まあ毎日CC01とCC11を割り当てたフェーダーを使うんで、数年使うと壊れましたね。

M-AUDIO Evolution UC-33e

それから、BehringerのBCF2000も数年使ったかなあ。これは壊れなかったんですが、フェーダー長が100mmだったんで、ブラス等のsfz(ffから急速にppまで下がるようなやつね)の時にこのストローク長だとちょっと難しいんです。手が大きい人は手首を動かさずに扱えるかもしれませんが、僕はちょっとそれが苦手でした。

Behringer BCF2000

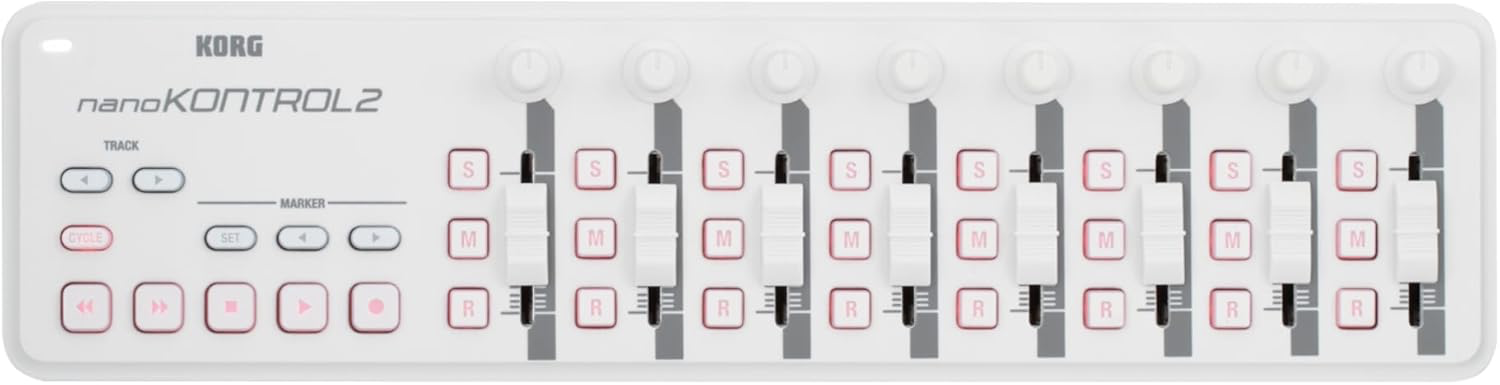

それから、Korg社nanoKONTROL2、これも結構使いました。ストロークは(英語だとTravel Lengthと書く事あるけど、それほどトラベルか?って感じがしないでもない、、、)30mmなので、さきほどのBCF2000よりも相当使い易いコントローラーでした。ただ筐体が軽いので、早いフェーダー操作の時にコントローラー自体が動いてしまったり、MIDI CCの値をエディットしたい時にエディターを開かなければいけなかったりという筐体が小さい故にやむを得ない部分もありました。

Korg nanoKONTROL2

とまあ色々使いながら仕事していたわけです。そして、LAに引っ越した2014年にArduino UNOを使えば自分でMIDIコントローラー作れるやん!と気づいたことで、、、自作沼に落ちました、ワタシ、、、続きは来週。

シリーズ記事【MIDIコン・バカ一代】