瀬川商店 第九回:モックアップで使うリバーブ

前回のKSの話から一旦リバーブの話に飛びます。ハードウェアリバーブのBricasti M7を2010年前後から愛用していました。当時はプラグインのリバーブはまだPCの処理能力に対して軽いとは言えなかったし、ハードウェアリバーブ使うとかなりDAWの負荷を軽減できたので必須でした。

さらに海外のフィルムスコアリングを専門にしているエンジニアのアラン・マイヤーソン等もミックスで多用していると言う噂は耳にしていたので割と高価ではあったのですが購入しました。余談ですがLAに住んでいた頃にアランが直前まで作業していたスタジオに入った時にまだアランの機材が置きっぱなしになっていた事があって、確かにM7が7台(!)入った専用のラックが置いてありました(笑)。サラウンドに使うのでそれくらいの台数必要だったんですね。

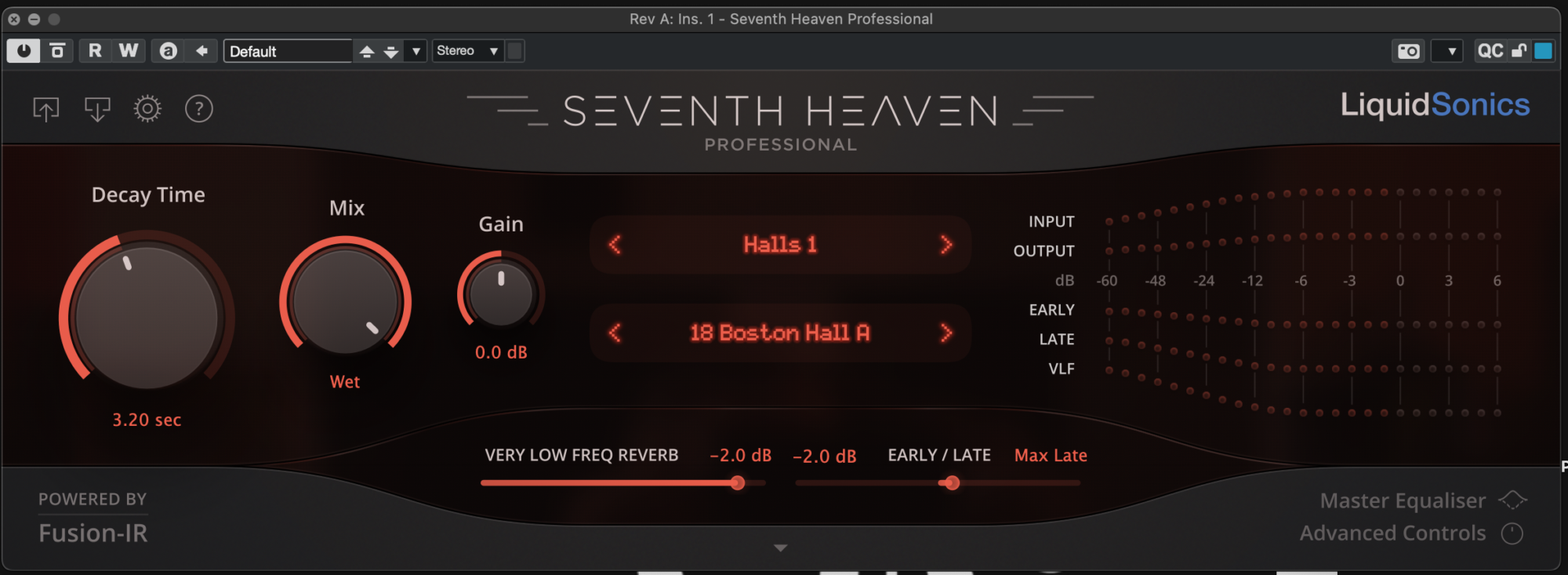

そして今現在の僕のプライマリーなリバーブプラグインはLiquid Sonics社のSeventh Heavenです。

確かに実機M7の響きをかなりシミュレーションできていると思います。単体で聴き比べるとM7の方が良いなと感じますが、オケのミックスが終わった後で実機M7かプラグインのSeventh Heavenなのか言い当てられるかと聞かれれば僕には自信がありません(笑)。

Seventh Heavenだけにしかそれができないわけではないのですが、僕がセットアップしたレコーディング用のProToolsセッションにStereoバージョンのSeventh Heavenをインサートしておいて、映画のミックス作業に入ったらエンジニアが5.1バージョンに差し替えても僕の設定を残したまま5.1バージョンに切り替えられるので、シームレスに設定の受け渡しができます。

そのSeventh Heavenの中でもよく使うプリセットがBoston Hall AとBoston Hall Bです。これは実機M7にも含まれていたプリセットで、つまり10年以上ずっとこのプリセットを使い続けている事になるんですね。オケ系のモックアップに使うリバーブで大事なポイントはモジュレーションをオフにできる事と、アーリーリフレクションがどれだけ自然かというポイントです。

初期のデジタルリバーブはデジタルディレイとコーラスのアルゴリズムを改良してリバーブを生成していたので、モジュレーションがかかってたんですね。有名なところだとLexicon社の480等ですね。今でも同社のPCM96は手元にあってたまに使いますが、モジュレーションがかかる事が悪かというと別にそういうことでもないし実際広がり感じて気持ち良いのですが、オケ楽器に使う場合グロッケンやチューブラベルといった金物系に使うとそのモジュレーションが聞き取りやすくなって、嘘くさい感じなるんですね。

それから、シロフォンの特に高音のレンジはリバーブのアーリーリフレクションのテストに最適で中低域がリッチで良いなと感じてもシロフォンの跳ね返りが妙にデジタル臭くなってオケのモックアップに向かないリバーブも少なくないです。

Seventh Heavenのプリセットの話に戻りますが、Boston Hall AとBoston Hall Bはモジュレーションがオフになっていてかなり自然です。この二つの違いはM7の頃から有名な話なのですがHall Aはコンサートホールにお客さんが入っていない状態のシミュレーション、Hall Bはお客さんが入った時のシミュレーションなんです。ですからBの方がリバーブのテールがお客さんに吸われる分自然と短いです。

そしてここからが前回のKSの話に戻るんですが、スタッカート系の奏法にはこのHall Bを使うことが多いです。レガート系はHall A、またはScoring Stageというプリセットを使います。Scoring StageはモジュレーションがLowと言う状態でかかってますが、特にコーラス感はない良い響きですね。プリセット名もね、いいですよね(笑)。

それからオケに使うプラグインリバーブの手前(実機M7のセンド送りにもインサートしますが)、にEQをインサートします。下のスナップショットのようなカーブで楽曲によってロールオフするポイントは変えます。Seventh Heavenのパラメーターの中にもEQはあるんですが、別のEQプラグインを使った方が簡単で視認性も良いですね。

そして僕もこのEQのプリセットにAir EQと名前をつけていますが、このリバーブの手前にこういうカーブのEQを入れるのは劇伴業界ではかなり一般的で皆んなやってます。

ロンドンのAir Studioがよく使うテンプレに入っているので皆んなAir EQと呼ぶと海外のフォーラムに書いてあったのですが、真偽のほどはわかりません。このHall Bを選択したり、Air EQをプリで使う理由はStaccatoの連打が英語の表現であるMuddyにならないようにするためです。不必要なローミッドが溜まらないようにするために予めローレンジをロールオフしたサウンドをリバーブに送るとか、Hall Bのようにお客さんが響きを吸って少しアブソーブした状態を作るわけですね。

と言うわけで長くなりましたが、KSを使わずに奏法毎にトラッキングしていく方がミックスの事を考えると効率良いかなと思っているわけです。