瀬川商店 第五回:Lua言語とは

Luaって聞いたことありますか?このプログラミング言語は、音楽制作の世界では意外と身近な存在なんです。Lua言語の詳しい成り立ち等は僕の専門外なので興味があれば各自調べてもらうとして、僕の専門である劇伴のお仕事とLuaは切っても切れない関係なので、その辺の話をしていきます。

Luaを使ってユーザーがカスタマイズできるアプリケーションと言えば、筆頭はNative Instruments社のKontaktというサンプラーです。それ以外にもSteinberg社のCubase&Nuendo、それから同社のサンプラーHalion、同じく同社の譜面アプリDorico、DAWアプリReaperのスクリプト、Max/MSPなどなど、あちこちで使われています。

ですが、その割にLuaの勉強をしようと思っても、Lua言語を解説した日本語の書籍を入手するのはかなり困難なんです。アメリカの大きめの書店だとプログラム言語のコーナーに普通に置いてあったりするんですけどね(もちろんPythonやJavaと比べたら圧倒的に少ないのですが)。

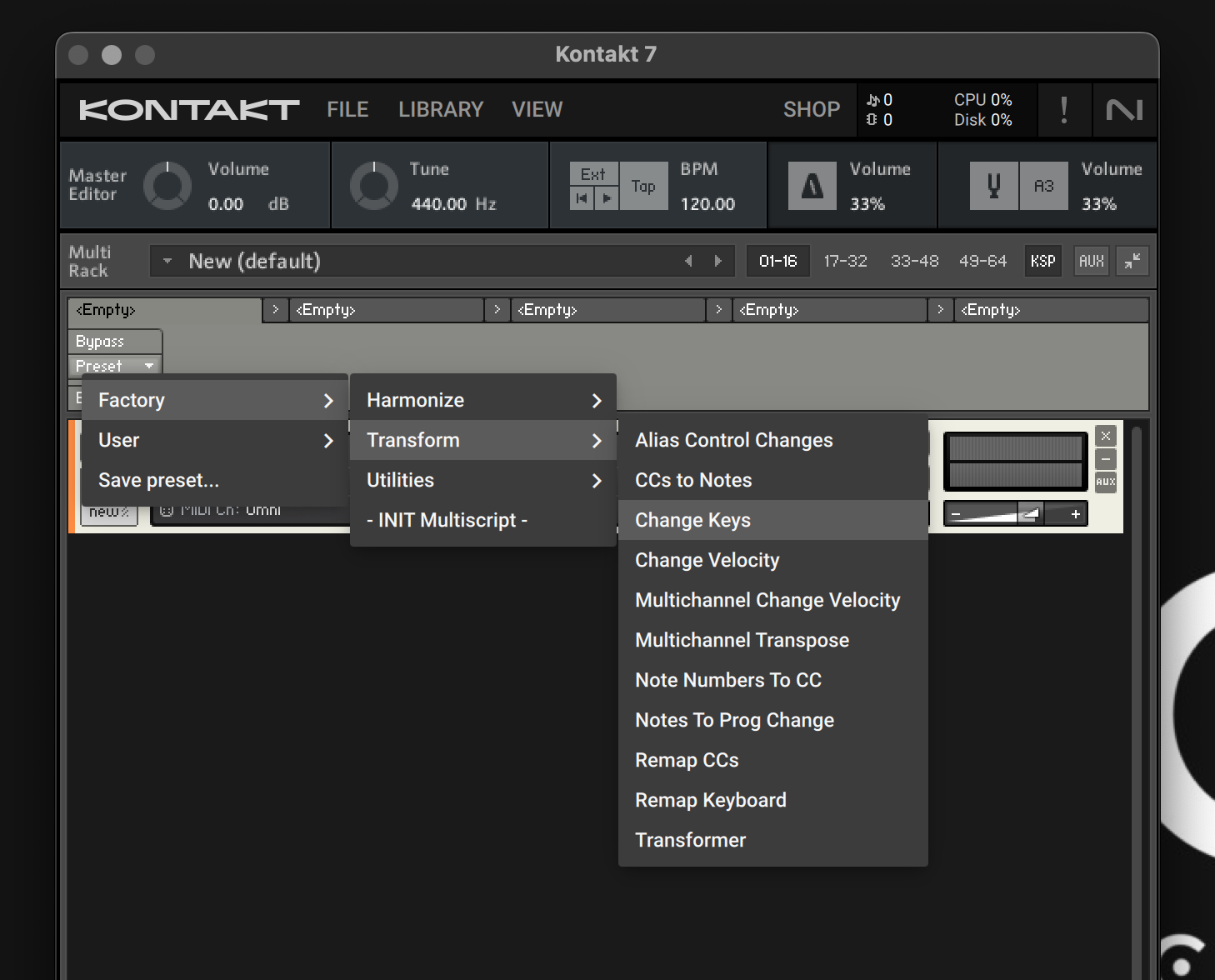

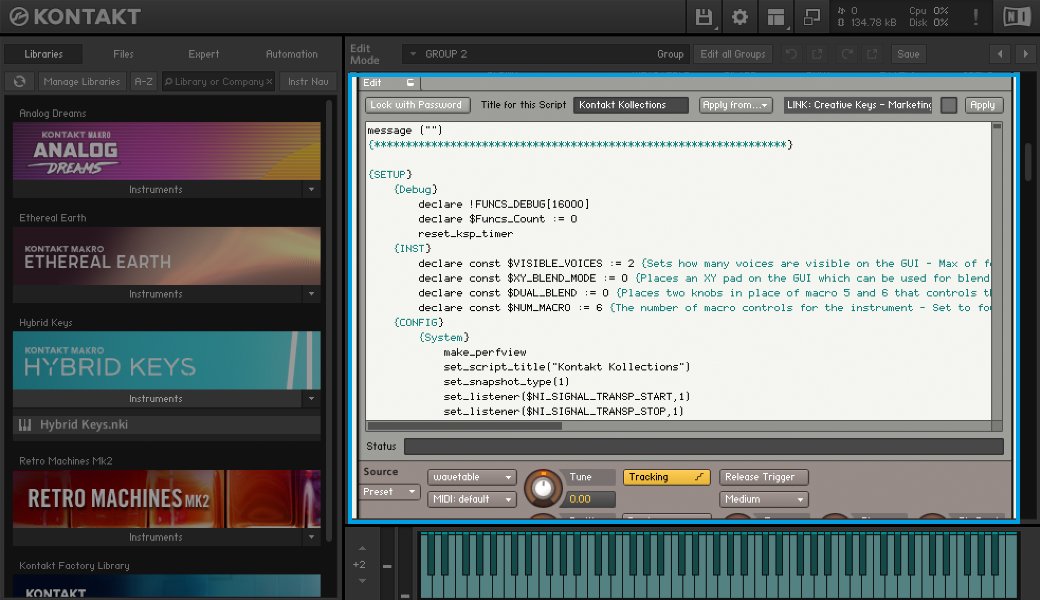

というわけで僕もちゃんと書籍で勉強したことはなくて、最初に使い始めたのはKontaktのScript Editorの中にあるスクリプト集とも言えるPresetの中からスクリプトを選んで、それをモディファイしながら使い方を覚えていきました。そしてYouTubeにも解説動画がたくさんアップされる時代になり、より理解を深めていったわけです。

例えば、僕が自分で作ったスクリプトで良く使うのはモジュラーシンセや、Korg社MS-20のように再現するのが難しい環境で作ったサウンドをサンプラーにインポートしてDAW上でいつでも使えるようにするとか、ポリフォニックで演奏できるようにするためのプログラムです。

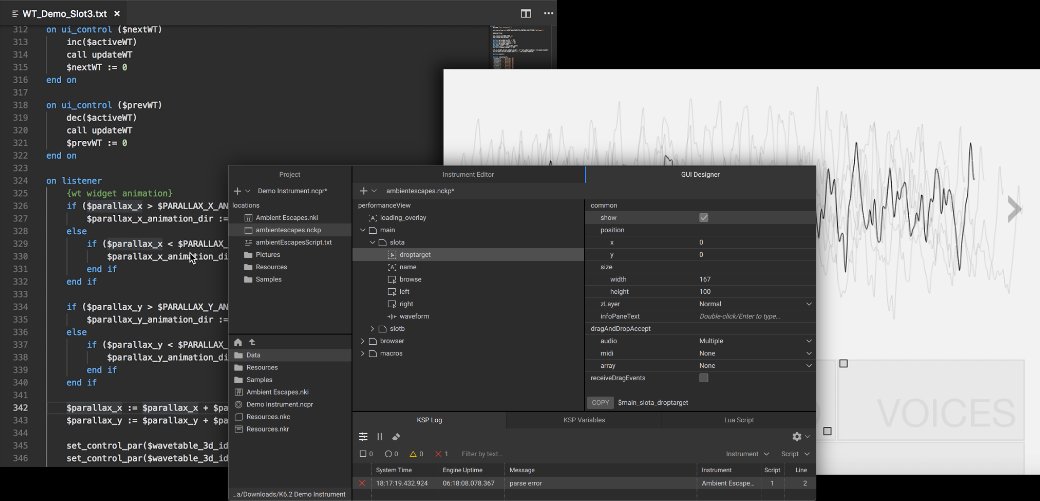

ただそこそこ勉強しても、本家Native Instruments社のKontaktのプログラムのようなクオリティーのスクリプトが書けるようにはなりませんでしたが、それでも実際の作曲作業の効率を上げるスクリプトを作れるようになりました。これが今でも僕のLua活用の中心です。小さな改善の積み重ねが、結果的に大きな時間の節約につながっているんです。

次回から僕が実践で使っているスクリプトやKontaktの中でKSPを使ったワークフローを紹介して行きます。

以下の2枚のスナップショットはScript Editor内のプリセットとKSPのプリセットです。