ELEKTRON Interview 後編〜 Digitoneは最高のFMグルーヴボックス〜

みなさんこんにちはACID渋谷です!この記事はELEKTRON 本社訪問インタビューの後編です。前編をお読みでない方はぜひご一読をお願いいたします。 それでは後編をどうぞ!

なぜ、FM を選ぶに至ったのか

Rock oN Acid渋谷(以下R):Digitone というプロダクトの最初のアイデアが出てから、実際にリリースされるまでの開発期間はどのくらいだったのでしょうか。

J:製品の仕様がすべて決まって、開発のGoサインが出てからと考えると、そうですね、大体…開発期間は 8 ヶ月…9 ヶ月? そのくらいでした。まず、社内には「プロダクトボード」とか「オーディションボード」と呼ばれるグループがあり、年に 2、3 回の割合で集まって、会社中から集めたアイデアを議論します。そこからコンセプト・レンダーとともに雛形を作り、それはそれは膨大なレジュメが出来上がります。これらについてプロダクトボードで徹底的に議論し、リリース可能な時期や、どのくらいの時間が掛かるかについての会議に戻します。

Digitone は非常に早急にこのステージを通過しました。なぜならDigitaktに相棒が必要だということは既に分かっていたからです。DigitaktのFMシンセサイザーバージョンはどうかといったものもあったようですが、シンセサイザーを作るべきだということはかなり初期の段階で決まっていました。FMシンセサイザーにするということが決まるや否や、全員が一層 Digitoneの開発に集中して作業し始めたんです。

R:誰がFMをやりたいと言ったのでしょうか。

(一同 : 沈黙、顔を見合わせて…爆笑)

S:誰が言いだしたんだっけ? (笑)

J:サイモンがたくさんのよいアイデアを出していたと思います。みんな「イェー!」って言ってたと思うし、スマートな提案に思えました。さらに、それはマーケットのギャップを埋められるもので、実際のところほかのどこもこうしたプロダクトを持っていませんでしたから、その時のセッションはとてもよいものだった記憶があります。

R:珍しいといえば、フェイズ・ディストーションとか、ウェーブ・シェイピング、フィジカル・モデリングなど、色々なものが考えられたと思うのですが、なぜ FM ということに決まったのでしょう。こんなことを聞くのは、日本ではFMマニアがたくさんいるからなのですが。

S:FMマニアの動向をずっと追いかけてるんだ。日本語は分からないんだけどね。確かに、アナログ・フィルターを備えたウェーブテーブル・シンセもあるけど、ぼくらはデジタルで何かを作りたかったから、そちらの方向には行かなかった。フィジカル・モデリングについては、とても興味深い領域だけど、もっと大掛かりなプロジェクトになる。なぜ FM を選んだかについては、それが技術的に確実なもので、時代的にまさに今がそれをやる時だと感じたからなんだ。

Digitone ではクレイジーな サウンドも音楽的にワークする

R:みなさん、それぞれ Digitone の一番気に入っているところはどこですか?

J:とてもたくさんの側面、領域をカバーしている点です。減算合成の考え方でも、FM の世界の考え方でも扱えます。エフェクトもシーケンサーもあります。異なるコンポーネントがひとつになることで、より大きなものになっています。これは素晴らしいことだと思っています。あらゆる小さなアプローチを集めることで、とても開かれた自由なプロダクトを作ることが出来ました。その結果、ユニークなプロダクトになったと思います。頭の先からつま先まで、すぐにそれと分かる個性があって、そのサウンドも信頼に足るものになっています。

S:おぉ、素晴らしい回答…これ以上何も言えないよ。僕にとっては、結局これは素晴らしい FM グルーヴ・ボックスってことなんだ。何年もの間、ぼくはこういうものが欲しかった。イケてるシーケンサーが付いたドンピシャな FM シンセサイザーで、しかもサウンドが素晴らしいっていう機材がね。

O:私が気に入っている点は、Digitoneが2つの側面を兼ね備えているところです。欲しいと思ったサウンドをいつも得られるだけでなく、ノブを回せば何か違うことが起こります。すでにイメージの中にあるサウンドと、まるで予期していなかったサウンドの両方を得ることができ、そしてその結果がいつでも音楽的なんです。

S:音楽的であるということは、本当に大切な目標です。スーパークレイジーなサウンドに到達することもできるけれど、それが音楽的なものになってるという。そうあって初めて本当に音楽的にワークするんだと思います。

J:もうひとつ思い浮かぶのは、Digitoneがひとつの全体として機能することができる、ということです。これはDigitoneがそれだけでひとつの曲を制作出来るだけの幅広さを持っているという、誇り高いELEKTRONのレガシー・マシンの系譜に則っているということです。Digitone だけでひとつのアルバムを作ることができます。チップチューン・ミュージックの場合はなおさらですね。それだけでなく、Machinedrum、Monomachine、Octatrack、Analog Four、Analog Rhythm、そして Digitakt といった機材と一緒に使うこともできます。それらをまるでワンボックスのツールのように使うことができます。しかし、そのサウンドが気に入ったならDigitoneの他に何も使わなくても曲が作れるということです。

次に見ているのはどの未来!?

R:では、次にはこれをやってみたい、いつかELEKTRONで実現したいドリームマシンというのはありますか。

J:とても難しい質問ですね。何故って、開発中のプロダクトの話になってしまうからです。

S:コーヒー・マシンかな。全自動のね!

J:あくまで個人的な話で言えば、私が好きなのは AKAI、E-MU、ENSONIQ ASR-10 などのオールドスクールなサンプラーです。こういうオールドスクール・サンプラーをとても愛しています。

S:もし、時間とプロセッシング・パワーが無限にあるとすれば史上最強のフィジカル・モデリング・シンセを作りたいです。YAMAHA VL-1 のようで、しかもポリフォニックで、ドープなグルーブボックスでもあるような…。実現できるかはわからないけど、最高にクールなもの。

O:これまで存在したすべてのシンセサイザー・エフェクトを、ひとつのバーチャル・リアリティの中で使えるようなものがやりたいです。その中でそれらを組み合わせたりすることができて、既存のものから新しいものを作ることができるような機材です。

J:『マトリックス』みたいな感じ?

R:最近のトピックとなるVRやAIといったものについてはどのようにお考えでしょうか。

J:AI はとても興味深い領域ですよね。私たちみんなに関係する非常に大きなトピックです。自動で作曲をしたり、ソフトウェア・コンポーネントを生み出すAIシーケンサーが出てきたらすごいことです。このテクノロジーにはとても大きな期待が持たれています。作曲だけでなく、バッチングによるサウンド・デザインやミキシング、ユーザーがやらなければならない作業は半分以下に減るでしょうね。

S:AI に関する望ましいシナリオとしては、それらが「クイック・ボット」として機能するというのがあるよね。これまでよりはるかに短い時間で、一番効率のいい道筋を知ることができる、ということ。例えば AI 同士をゲームで対戦させて、一番効率的な勝ち方を見つける、みたいなね。そんなのは体験としてはフェイクでしかないけど、確かに望ましいストーリーだと思う。

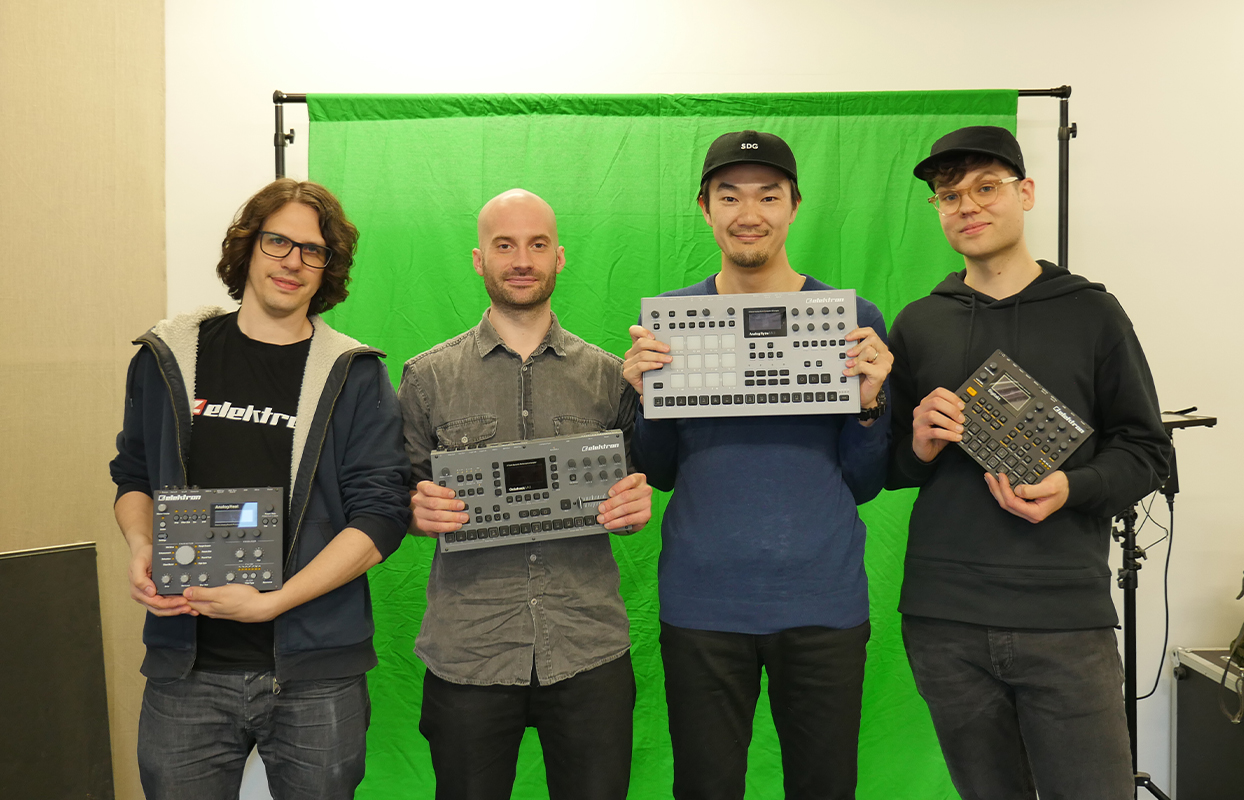

R:みなさん今日は本当にありがとうございました。最後に3人からそれぞれ日本のユーザーへメッセージをお願いします。

J:まず、この長いインタビューを最後まで読んでくれてありがとうございます (一同: 笑) そして、地球の裏側のこんな小さなヨーテボリという街のメーカーに、大きな関心を払ってくれていることに心から感謝しています。

S:どうか、FM シンセに対する美しい気持ちをいつまでも忘れないでください、ぼくのように。 そして、ぼくらの作っているものを愛してくれて、ありがとう。

O:音楽を聴き、作ることを愛していてくれてありがとう。

S:うわ、効率的なコメント!

O:もちろん (一同: 爆笑)

R:みなさん、今日は本当にありがとうございました!

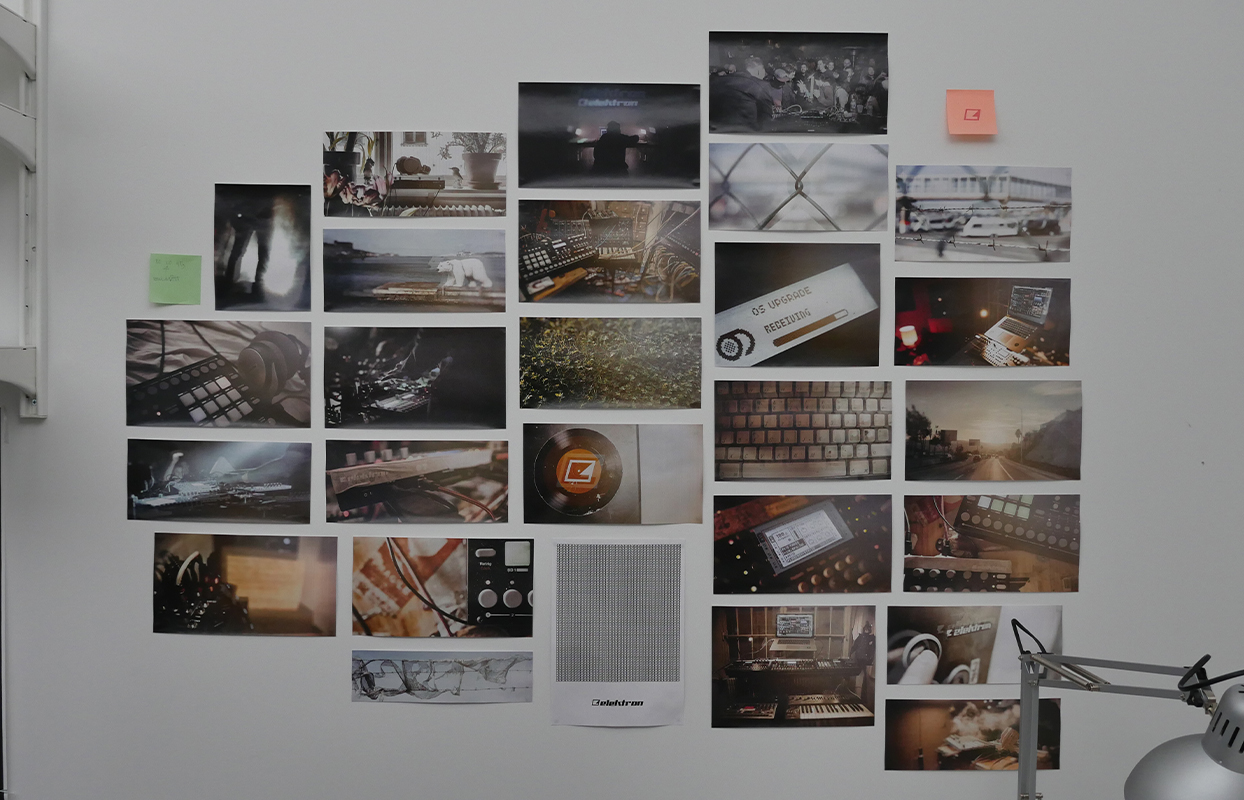

移設されたばかりの新しいオフィスで行われた今回のインタビュー。訪れたのは SUPERBOOTH18 直前で、スタッフが慌ただしく準備する中でもキャラクター豊かな 3 人の開発陣が快く取材に応じてくれた。どの製品にも言えることだが、リリースされた Digitone にも ELEKTRON らしさが溢れているのは、3 人がもともとヘビーユーザーであったからこその愛情や熱意が注がれているからではないだろうか。世代を重ねて紡がれる ELEKTRON の DNA はこれからもここヨーテボリで受け継がれていく。

いかがでしたでしょうか?製作者の情熱や想いに触れるとより一層マシンが愛おしく思えてなりません。みなさんご存知の通りDigitoneは大ヒットして、他に類を見ないFMマシンとして今も現行です。ちなみにインタビューに答えてくれたうちの一人、サイモンはこの後model:samplesのUI開発、model:cyclesのUI及びシンセエンジンのデザインを経てELEKTRONを退社。2020年にプラグイン及びMAX for liveのデバイスを専門に扱う先鋭的なソフトシンセブランドFors FMを立ち上げ活躍を続けています。彼のインタビューも後日公開予定ですのでお楽しみに!