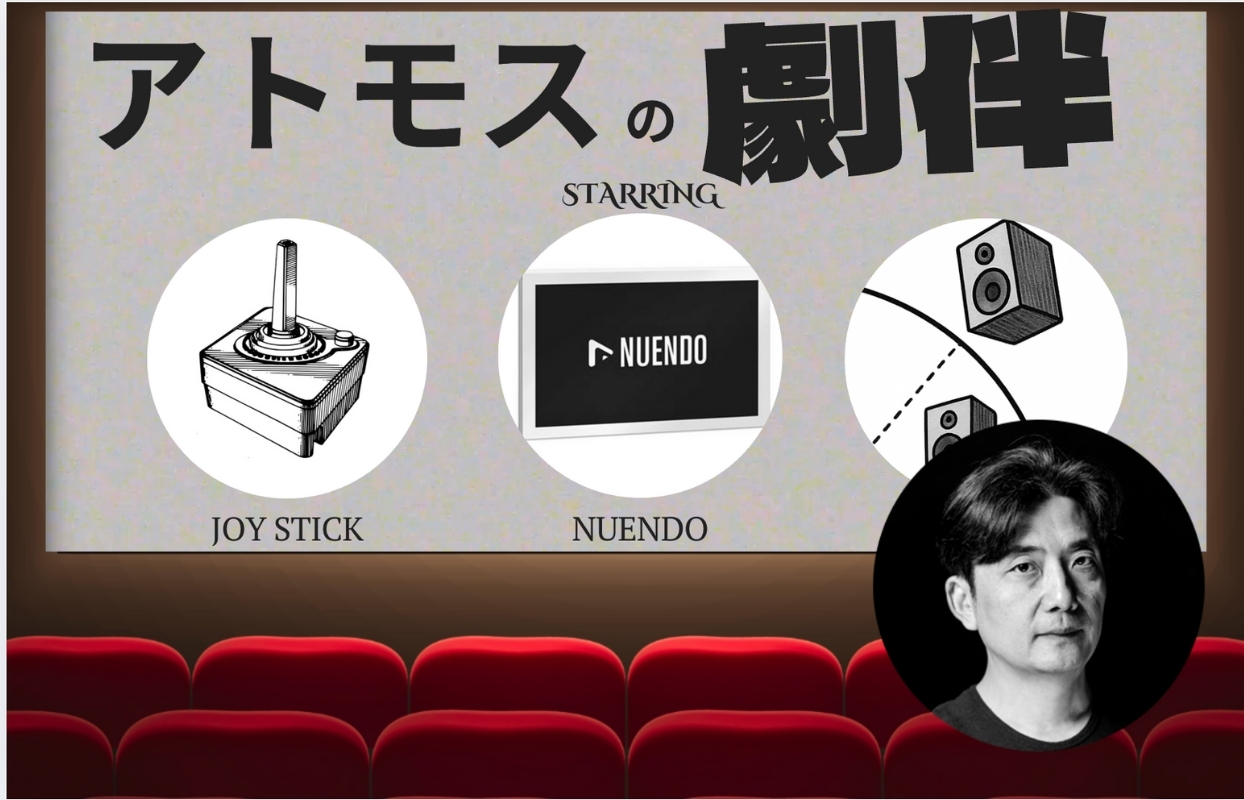

瀬川商店 第48回:アトモスミックスの準備その①

やっとあっしにもアトモス案件が来ましたぜ、、、(涙)というわけで、効果音&フォーリーを含む音響チームと一緒に、TOHOスタジオがアトモスミックス用に改装したダビングステージ1の見学を先月して来ました(業界の人が「ダブステ」って呼んでる部屋ね)。リンク先の写真は改装前のものです。

ポップス楽曲と映画音楽のアトモスミックスで大きな違いはないけど、ポップス楽曲の場合、アーティストやアレンジャーが全ての素材を把握しているのと違って、映画の場合はダイアログ、効果音、フォーリー、そして音楽と素材も多いし、オブジェクト(具体的には弓矢の音とか単体のサウンドをパンで動かすイメージのもの)の割り振りをそのスタッフとするので一般的なサラウンドのミックスよりもスタッフ間での打ち合わせがさらに必要になります。

アトモス作品を手がける際に、劇伴を制作する上で、新たに検討が必要となる要素は以下の通り

1)一般的なサラウンドと同量の素材でアトモスをすると、音場がスカスカになるのでレイヤーを多くする必要がある。

2)アトモスのオートメーション用の環境をどうするか。マウスでオートメーションを書くのか、ジョイスティックを使ったコントローラーを使用するのか、、、

3)CPUの容量が現在のマシンパワーで十分か。アトモスのオブジェクトが増えれば増えるほどCPUの負荷も増える。

4)アトモスのデータ作成を作曲で使うDAW(僕の場合はNuendo)でどこまで行うのか、そして、どこからProTools作業で行うのか(ダブステージ)?そして自分の作業環境でどうやってアトモスをモニタリングするのか、、、

上記の4つに対してざっくりとした解決策は以下の通り。

1)レイヤーを増やして行くのは難しい事ではないので作曲時に工夫して、要領の良い書き出し方を踏まえてテンプレートを組んでおけば大丈夫。

2)オブジェクトがずっと動く必要はない、、、という作曲家もいるんだけどここ数年のハリウッド作品を綿密に視聴したりアトモスのレンダラー(BEDやオブジェクトがどう動いてるのかリアルタイムで把握できるグラフィック)を見ていると結構微妙に動いてるオブジェクト多いんです。マウスだと、リニアな移動は簡単に書けますが、ベジェ曲線のような移動のさせ方をしようとして、さらにアトモスの場合、XYだけではなくて高さのZ軸のオートメーションもあるので、ジョイスティックを2つ使った方が効率は良いし、直感的です。

3)例として弓矢の音をオブジェクトとしてが右後方上から左前方下へ飛んでいくようなイメージの動きをさせる場合、弓矢の実音(モノラル)、そしてその少し後からその弓矢の音のリバーブ音(ステレオ)も移動させるように仕込むやり方が増えてるんです。そうするとオブジェクトはそれだけで3つ必要になるんです。同じシーンでもし、アトモスフィア系のパッド音を左右で別々にゆらゆら動かしてたりする場合(映画DUNEのミックスのようなスタイルね)、同時にオブジェクトが7つとか8つ必要になります。先ほどの音響スタッフでオブジェクトの取り合いになることはないんですが、それよりも自分の機材のCPUでそのレンダリングの処理をできるのかどうか検証する必要があります。これに関してはここ最近ずっと検証中です。作曲し始めてからレンダラーの処理が追いつかなくて、再生音がブチブチ鳴るのは勘弁なので(笑)オーディオ化しちゃった方が何かと処理能力の節約にはなるんだけど、監督のOKがもらえるまではMIDIのInstrumentsトラックのまま管理したいしね、、、

4)現時点ではXYの動きまでは僕のNuendo内で書いて、ProTools作業に入ってからZの動きはエンジニアと詰めていく、、、という話をエンジニアさんとしています。ただより完成系に近い形で視聴しながら書き進めたいというのも正直なところ、、、これね〜どうしますかね〜 現時点で僕の作曲環境って、4.0chなんです。5.1chじゃないの?と思われるかもしれませんが、映画ではフロントのセンタースピーカーはダイアログのみに使うので(基本的にはね)、劇伴の作曲家が積極的にセンタースピーカーを使用することはほぼないんです。そして、LFE(X.1の部分ね)は制作時に確かにあった方が良いのですが、ちょっと思うところあってそうはしていません。

とまあ楽しい悩み盛りだくさんなお仕事を頂けるのは誠に嬉しい限りです!

今週は少し前に自作MIDIコントローラーの記事を書いたので、それに絡めてジョイスティックの話をもう少し書きますね。

Nuendoを例にすると、アトモスミックスのXYとZの動きはMIDI CCに割り当てる事が可能です。以前自作フェーダーのプログラミングを紹介しましたが、その中の2つのフェーダーをジョイスティックの二つのポテンショメータに置き換えれば、それでDAWで使えるXY用のジョイスティックの完成です(但し、ProToolsのプロトコルだけは複雑なのでそう簡単ではないです)。ただ秋葉原で手に入るジョイスティックのほとんどプレステのコントローラーに使っているような手を離すとスティックがセンターに戻るやつなんですよね。ですからラジオペンチ等でポテンショメータ近くについてるスプリングを外すせばDAW用のジョイスティックとして使えます。

以前、プレストのコントローラーをUSBデバイスとしてMacに認識させ(要プログラミング)DAW用のMIDIコントローラーとして使ってみた事があるのですが、やっぱりスプリングが付いていると操作がかなり難しくて断念しました(笑)。

またスプリングを外すこと自体は難しくないのですが、そうするとセンターのスイートスポットは当然把握しにくくなります。

そこで、プログラミング用語でヒステリシス(hysteresis)と呼ぶ、「閾値」に近い概念のプログラミングをしてセンター付近(スイートスポット)を設定する事ができます。

正確には閾値の同義語はスレッショルドなので、それとヒステリシスは違うのですがジョイスティックからの値XYのセンター付近に近づくと、プログラミングによって強制的にセンターの値にしてしまう、、、という考え方ですね。コンプレッサーのスレッショルドだと、設定の値は1つでそれを超えるとコンプがかかる、越えなければコンプはかからない、、、という考え方ですよね?

ヒステリシスの場合はMIDI CC用のポテンショメータの値が0〜1023(ArduinoがADできる10ビットの値ね、でこれをMIDIの0〜127に変換している)と変化する時に

0———-462←ヒステリシス→562————-1023

この2つの値で設定した範疇に入力値が入ったらMIDI CC値は64で出力し続ける、、、という設定をするわけです。これをXにもYにも施すことでセンターのポジショニングがしやすくなります。同じくZ軸に関しても同様に設定できるので、こうやってジョイスティックを自分好みに味付けしていくわけです。

他にも、ベジェ曲線のような滑らかなオートメーションを書くために、EMAというExponential Moving Average(指数移動平均)フィルターの考え方を使って、あるジョイスティックから送信された値を間引いて、ギザギザにならないようにする事もできます。ただこれは書きたいオートメーションによって、EMAの設定を随時変更したくなるので、プリセットで切り替えるのか、もしくはEMAのスルーリミット(この辺何かとコンプレッサーで使う用語と被るねw)の設定(ふらつき防止)を別のボリュームで簡単に微調整するのか、どっちがいいかな、、、的な事を仕事の合間に試しています。

と、また面倒くさいことばっかり書いてるな〜と思ってるでしょうから、この辺にしておきます(笑)

次回はアトモス用のヘッドフォンをのプロファイルをロックオンカンパニーのサービスを利用して360VME用に作ってもらったのでその話にしますね。