ミックスの学習サポート機能搭載 sonible 『learn:bundle』レビュー!

AI機能搭載のインテリジェンスなプラグインが人気の高いsonibleから、新しいシリーズの製品が発売されました。

現在のシリーズは定番のsmartシリーズやpureシリーズ、trueシリーズ等がありますが、今回リリースされたのは『learn』シリーズ。

なかなか珍しいですが文字通り学習がテーマになっており、

各種エフェクトをAIサポートの元操作しながら、基礎的な機能から学習可能なプラグインとなっています。

現在の『learn』シリーズが全て同梱されている『learn:bundle』に含まれる製品は下記の通り。

learn:comp

learn:EQ

learn:reverb

learn:limit

learn:unmask

それぞれの製品をレビューしていき、全貌を解明します!

プラグインの仕組み

『learn』シリーズの製品は、全てにAIエンジンが搭載されています。

基本的にはエフェクトを適用するオーディオソースをAIが分析し、

素材に合わせたエフェクト処理を設定する流れになります。

“学習”という部分へのアプローチですが、

例えば『learn:EQ』ではどの周波数帯がサウンドにどういった影響を与えるかのガイドがあったり、

パラメータが波形に与える範囲を色分けで表示するなど、実際にプラグインを触り効果を聴きながら学習を進めていけます。

またプラグインには「Assistedビュー」と「Advancedビュー」の2種類のモードが用意されており、

Assistedビューではsonibleの得意とするワークフローの流れを中断させないスムーズな調整が可能。

Advancedビューでは調整可能な全てのパラメータにアクセスでき、細部まで掘り下げて設定を行いたい場合や経験豊富なユーザーにおすすめです。

なお、ビューを切り替えても設定は引き継がれるため、Assistedビューで開始してから、その調整内容を失うことなくAdvancedビューに切り替えて微調整することが可能です。

気になる部分も色々あるかと思いますので、早速製品ごとに確認をしてみましょう!

使用する楽曲

今回はあまりMIXしていない状態のギター系の楽曲をチョイスしてみました。

ギターが複数本入っており ややバンドっぽいサウンド感です。

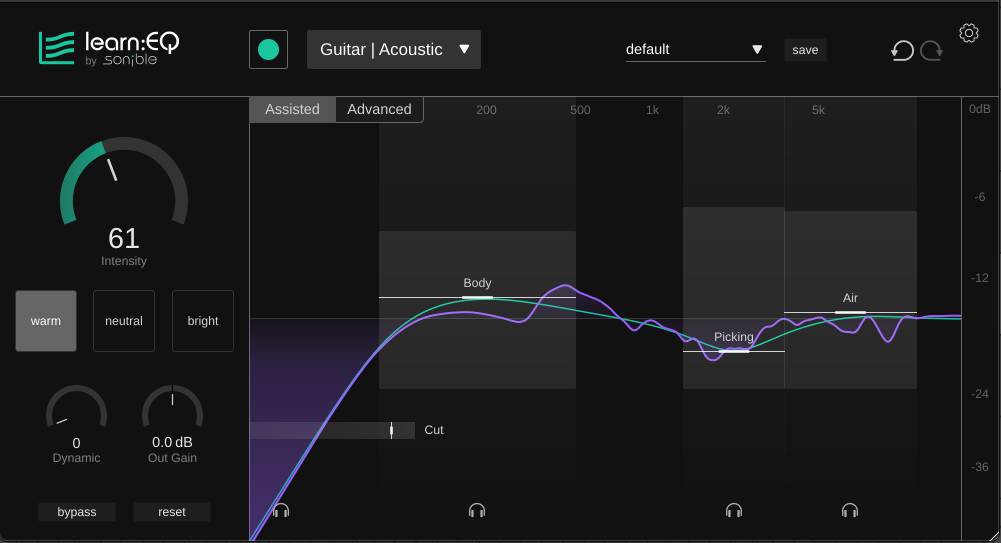

『learn:EQ』

まず最初はlearnシリーズのEQになります。

今回はアコースティックギターのバッキングトラックに刺してみます。

オーディオソースの取り込みは、左上のロゴの右側にある、緑の録音[⚫︎]ボタンを押した後、ソースを再生します。

録音ボタンの右側にはソースを選択する欄がありますので、適したものを選択しましょう。

AssistedビューではギターのEQの周波数によって含まれる成分が記載されており、この画面ではBody、Picking、Airの3箇所を操作してEQをしていく形になります。

左側の大きなノブは適用強度の設定、その下でサウンドのキャラクターを選択する形になります。

Dynamicノブは名前の通りDynamic EQ処理を行うもので、値を大きくすると、自動EQカーブが入力信号の変化にリアルタイムで反応します。

Assistedビューが思ったよりも使いやすいのが驚きで、

どの周波数を触るべきかが覚えやすい事はもちろん、

ハードウェア機材のような”ざっくりEQ”が素早く行えるのは非常にいいです!

設定した値はAdvancedビューに引き継がれるので、一旦ざっくりEQしておいて、後からMIXを作り込む段階でAdvancedビューに切り替える感じが良さそうですね。

ドラムキットのプロファイルも用意されているので、ドラムのMIXバスにも入れて全体をEQできる所も嬉しいポイントです。

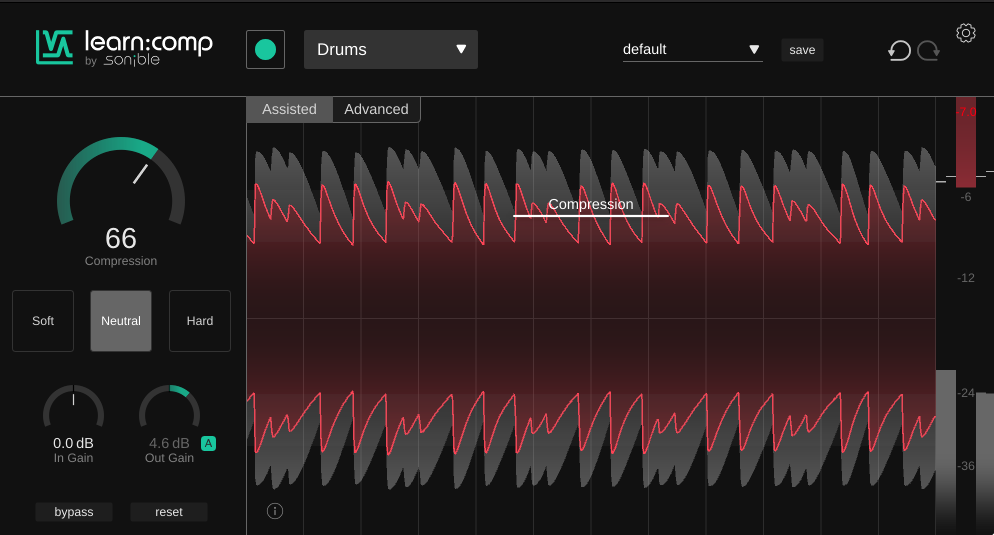

『learn:comp』

お次はコンプレッサーに行ってみましょう。

同じくプロファイルを選択した後ソースを再生して、解析をします。

ダイナミクスなどの挙動を解析してコンプレッションの設定を生成するようです。

ひとまずドラムスに適用してみました。

左側は先ほどと同様、適用度合いやキャラクターの設定があります。

便利なのはデフォルトでオートデインが有効になっている事で、

コンプレッションにより下がったゲインが自動で補正され、トラックのレベル‧バランスが維持されます。

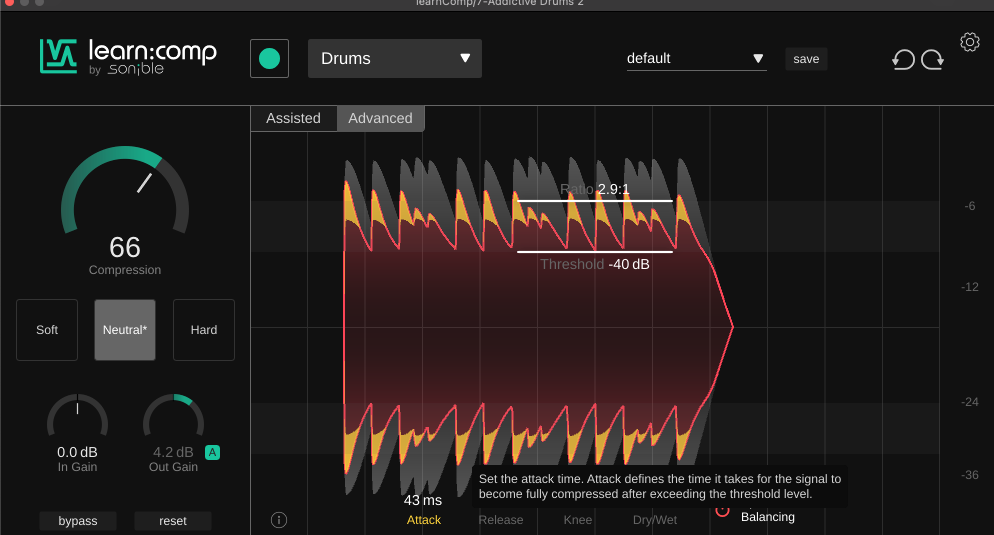

こちらはAdvancedビューの表示の仕方がいいですね。

AttackとReleaseの部分はマウスホバーで波形の一部に色が着くのですが、

波形のどの部分に影響を与えるのかが一目で分かる設計になっています。

ちなみにDry/Wetもついているのでパラレル処理も出来ますよ!

Assistedビューでは表示パラメータは”Complession”のみで、こちらもざっくり処理がしやすい設計。

コンプレッサーは設定によってはサウンドを台無しにしてしまう事も起こりますが、プロファイルを選択している恩恵かどの楽器に使っても破綻する事が起きにくい、便利な設計になっています。

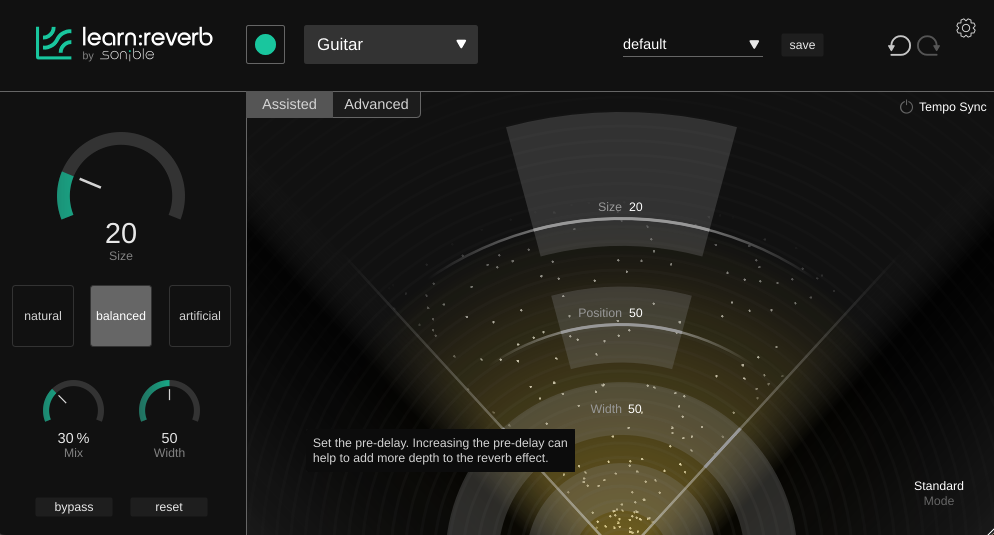

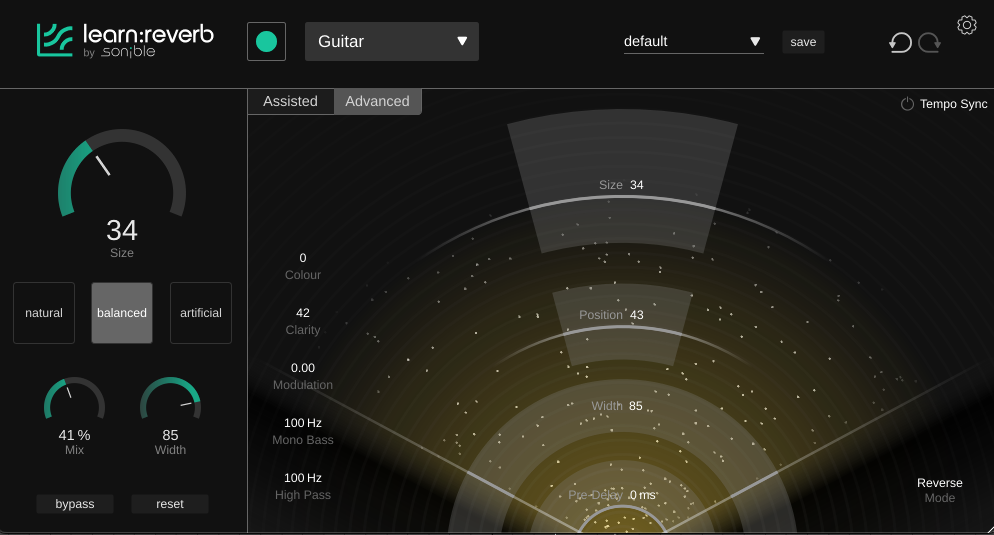

『learn:reverb』

こちらはオーディオを分析する事でその特性に調和するリバーブを提案。

Size、Position、Widthの3つを主に制御する形で、

音源の知覚距離を調整するPositionパラメータが面白いです!

“小さな値にすると、繊細な反射音を持つ近距離なサウンドが得られます。ソフトなボーカルや近接マイクで録音したアコースティック楽器に最適です。

大きな値にすると、空間の奥深くに音を配置し、奥行きと複雑さが加わります。パッド、アンビエント‧テクスチャ、オーケストラ録音に理想的です。“とのこと。

Advancedビューではトーンの明暗をコントロールする「Colour」や明瞭感を付与する「Clarity」など、一歩踏み込んだサウンドデザインが可能。また左下のモード切り替えを行うことで、リバーブ‧テールを逆再生する「Reverse」モードやリバーブ反射音にリズミカルなピンポン効果を加える「Bounce」モードなど、ユニークなモードを切り替え可能。

いずれの調整もメインのインターフェースにサウンドの状態が表示されている為、視覚的にもどういった効果があるのかを判別しやすくなっています。

今回はちょっと遠くでワイドに鳴っている感じにしましょう。

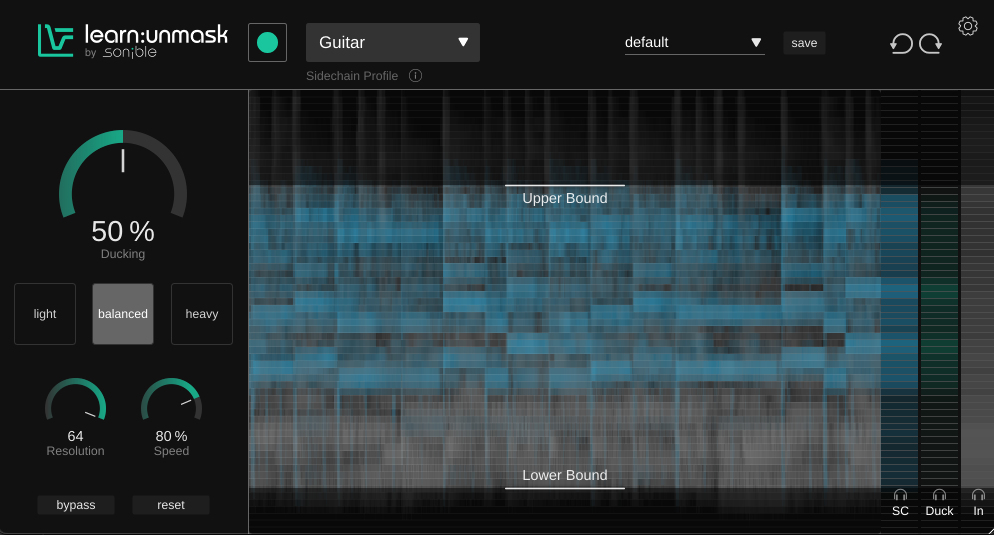

『learn:unmask』

マスキング除去プラグインもあります!

お次は『learn:unmask』。

対象信号とマスキング信号の両方を聴取し、周波数の衝突が発生する箇所を分析。必要な箇所にのみダッキングを適用してマスキングを低減します。

このプラグインのみ、ビューの切り替え(Assisted/Advanced)が存在しません。

とは言えシンプルなプラグインなので、使用に当たって不便を感じる事はありませんでした。

アコースティックギターをダッキングして、エレキギターを前に出してみます。

設定はミックスで前面に出したいトラック ( 優先トラック) と、スペースを譲るべきトラック ( バックトラック) を指定し、バックトラック側にlearn:unmaskを挿入し、優先トラックをサイドチェーン入力。あとはいつも通りプロファイルを選び解析するだけです!

(プロファイルはサイドチェーン側(優先トラック)のソースに合ったものを選びます。)

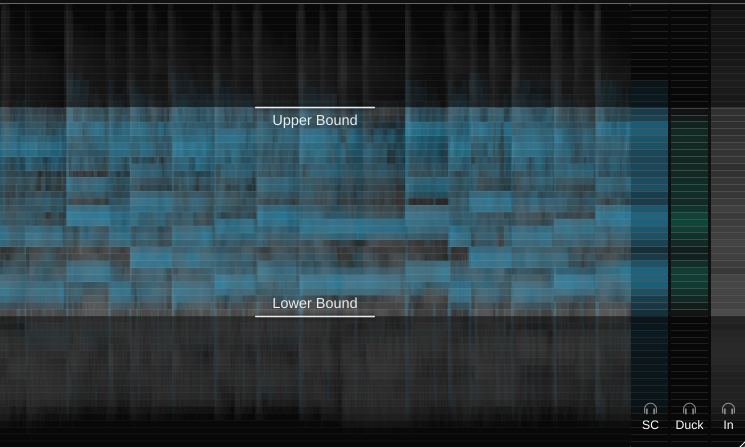

コントロールはダッキング量調整の”Ducking”がメインで、

メインのインターフェースではダッキングを行う周波数帯を指定できます。

サイドチェーン信号(優先トラック)が青色のスペクトルで表示されるので、分かりやすいですね。

マスキングが最も重要な領域のみにアンマスク効果を集中させる事ができます。

ダッキング効果は一般的なコンプレッサーのサイドチェインで行うような「ポンピング」効果を生み出す強いものから、局所的で繊細な効果が得られるものまで、調整幅が広くしっかり追い込んでいける仕様です!

『learn:limit』

さて最後はリミッターになります!

リミッターは結構使い方が分かりにくかったりするので、このシリーズに入っているのは嬉しいですね!

ソースオーディオを分析し、素材に最適化されたリミッティングの設定を適用。

このプラグインはマスタリングに特化されており、プロファイルは「Pop」や「HipHop」など、音楽のスタイルで分かれています。

まず注目して頂きたいのが左下の緑のチェックマークや黄色の感嘆符です。

こちらはLoudness(LUFS)、Loudness Range、Max. Peakの3点の品質チェッカーで、設定画面で定めたラウドネス目標に対し評価を行います。

画像ではMax. Peakに感嘆符が付いており、問題が生じている事が分かりますね!

こういった評価をしてくれるプラグインは新しい切り口だと思いますし、

解決のためにはどういった手段が必要なのかを試行錯誤しながら学べる設計にもなっているので、学習用プラグインとしては非常に良いポイントですね!

プロファイルを含め全体的に調整しつつ、品質チェッカーが緑色になっていれば問題なしです!

まとめ

sonibleの珍しい学習にフォーカスしたプラグイン『learn』シリーズ、いかがだったでしょうか。

Tips動画など見るよりも、実際触った方が分かりやすい場面っていっぱいあると思うので、DTMを始めたばかりの方には揃えると心強い相棒になると思います。

実際触ってみるとミックスを学べる設計になっているのはもちろんの事、

ステップアップとして設定を追い込んだり、時短ツールとして使用できる側面もあり、思いの外幅広い場面で使える印象でした。

学習向けに盛り込まれている機能も優秀ですが、インジケータが大きくて見やすい所もいい点で、現在の状態が見やすいので横に指導する方がいると学習効率が爆上がりしそうです。

sonible 『learn:bundle』は以下の方におすすめできる製品だと感じました。

・DTMを始めたばかりの方

・教育の教材として使用する指導者の方

・基本に立ち返って基礎を固めたい方

・MIXは手早く済ませて作曲に集中したい方

一度自分で解析せずに使ってみて、その後AI提案の設定と比較してみる使い方もできそうです。そこで「なぜ自分はこの設定を行なったのか」が説明出来ると一層グッドかと思います。

他にも複数人で使用して他の人の設定や表示されているインジケータを見比べてみるのも面白そうですね!