瀬川商店第31回:音質で迷ったら

ケーブルを変えても、プラグインのバージョンが変わっても、MacのOS(というかCore Audioだけど)が変わってもサウンドには影響がありますよね。同じSteinberg社のNunedoをMacで使うのとWindowsで使うのとではサウンドの違い、、、あると思います。

ただせめて、、、せめて最終的な書き出しファイル、これはできるだけ意図した通りに書き出したいというのが人情というもの、、、

というわけで今回もDTM始めたら知っておいた方がいいですよ、的な話です。

Z世代はオフラインバウンス機能はスマホ同様生まれた時からありました的なものだと思いますが、テープ時代から仕事をしてる僕ら昭和世代は、オフラインバウンスがAvid社ProToolsに実装された時はそれはもうかなり大きな事件だったわけです。だって実時間よりも短時間でミックスファイルの書き出しが終わるんですからね。ただ当時はデジタルに関してなにかと懐疑的な点もある時代だったので、新しく追加された機能を一個一個検証していた時代でもありました。実際、ワードクロックの正しい取り回しに関してはアメリカのスタジオの方が正しいやり方でした(いつか解説します)。

まず、僕は最近でも複数のIOを同時に使う必要がある環境なので(Avid社MTRXとRME社MADIface XTとか)Antelope Audio社Trinityをワードクロックのマスターとして使っています。最近は各社IOのクロック精度が上がってきたので、10年前と比べたらマスタークロック必須ではなくなってきたのかなと思いますが、MTRX登場以前はレコーディングで使用するIOの数を確保するためにAvid社 HD IOを3台同時使用する環境は珍しくなかったんです。その場合IO同士のデジタル領域でのクロック精度を正しくシンクロするためにマスタークロックが必須だったんです。特に映画の劇伴のミックスではマスタークロックがあるとないではサラウンドの広がり感がやっぱり違うんですよね。同じくAntelope Audio社のイリジウムを使用した10M(現行の10MXの前世代機ね)をクロックジェネレータとして使うとその違いはかなりあります。

ただそういう大枚はたいて導入したワードクロックも、オフラインバウンスしてしまうと理論上書き出しの演算には関係なくなってしまいます。オフラインで演算した際にその分クロック値や精度がシンクロして数値が上がるわけではないので、、イリジウムのクロックまで導入したのに、最終ファイルをオフラインでバウンスする方もいらっしゃいますが、、、、まあ人の勝手ですけど(笑)。

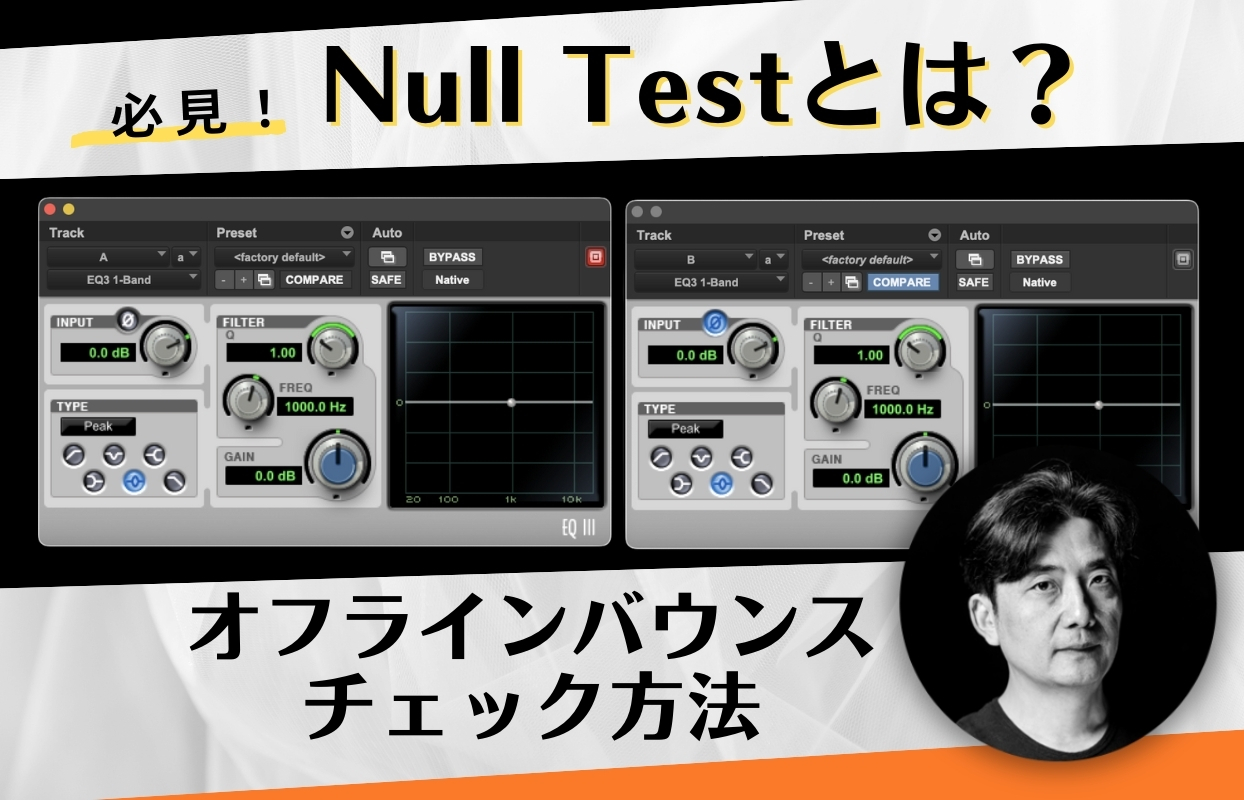

それでは、いつオフラインバウンスして、いつしないのかという事が議題に上がってきますよね。僕個人のそれに対して答えはサミングゼロのテスト(英語だとNull TestとかNull Summingと言います)をして検証しその結果を考慮する、です。

今回はProToolsで説明しますが、基本はどのDAWでもやり方は一緒です。

まず、オフラインバウンスしたオーディオと、それと比較したいオーディオを用意してDAWにインポートします。どちらにも同じプラグインをインサートして片方の位相を逆位相にします。(画像のように設定は全く一緒で位相だけ逆になるように)

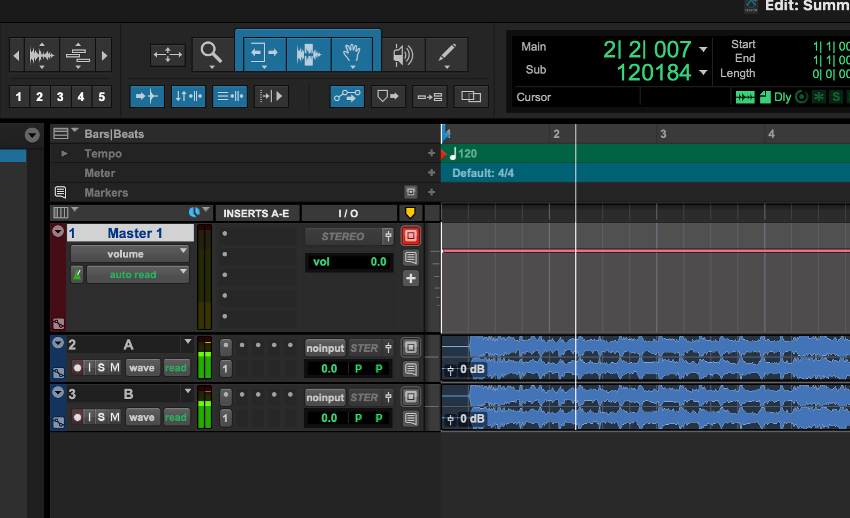

大事なのはどちらのトラックもレイテンシーは同じにする!です。Aは逆位相にする必要がないからと言ってプラグインをインサートしないとそのレイテンシー分、位相ずれちゃいますから。Aがオフラインバウンス、Bがリアルタイム書き出し、両方が同一のデータであれば各トラックのフェーダーは振れますが、それをサミングしたMasterフェーダーは上のスナップショットのように全く振れません。

こういう結果になれば、この二つのファイルはデジタル領域で全く同一ということになります。というわけでオフラインでもリアルタイムでも結果は同一なので、あ~良かった~ということですね。

なんだかんだ音楽における音質は嗜好品なわけですから、先入観や思い込みが入りがちです。それ自体は悪いことだとは全く思いませんが、機材のセットアップやワークフローを考える時は、支払った金額等にまどわされずにシステムを構築した方がよいと僕は思ってます。そうしないと「基準」というものがブレますからね。

そして、サミングゼロのテストをした結果、”ゼロ”にならない場合。その時は自分の耳を信じて好きな方、好きなやり方を選択すれば良いと思います。何日もかけて書いた曲を、たかだか数分待てば良い結果が得られる(つまりオフラインバウンスをしないか、バスを組んでDAW内にリアルタイムでオーディオトラックに書き出す等)ならば素直にそれに従えば良いと思います。

話は最初に戻りますがProToolsは、オフラインバウンスの機能が追加された時からどちらで書き出しても書き出されたファイルはまったく同一でした。こういう点がProToolsを長い間プロが信頼してミックスに使用している理由なんですよね。この結果が違うと、オフラインの精度に問題があるのか、それともDAWのミキサーの理論や精度に問題があるのか(まあどっちにしてもユーザーからは何もできませんが)とあれこれ懐疑的になってしまいます。

オフラインバウンスだけでなく、プラグイン内のオーバーサンプリングに関してもマキシマムでCPUに負荷かけてる人もいますが、最終の書き出しにどのように影響しているのか把握してもいいんじゃないですかね?オーバーサンプリングしてもしなくても書き出したものが同一ならば意味ないかも知れないし、、、ね。

ちなみに、勿論僕個人的に、このDAWを使う時はオフラインする、このDAW使う時は絶対しない(汗)という結論はありますが、それはここでは公開しません。以前、ステレオファイルをモノラルフェーダー2本で出力する方がステレオフェーダー1本で出力するよりサウンドが広がると言う人がいたので、サミングゼロテストをして、どちらにも差が全くない事を目の前で証明しましたが、その人はそでもなおモノラルフェーダー2本使った方がサウンドが広がって聴こえると言っていました。それならそれでって感じですけど、音楽ですからね、嗜好品ですからね、何でもありと言えば何でもありですから。結局は耳が頼りなわけですけど、僕は自分の耳をデジタル領域で通用するほど信頼していませんから、システムが変わった時、DAWのバージョンが変わった時、頻繁に使用しているプラグインがアップデートされる時にこのテスト実行しています。