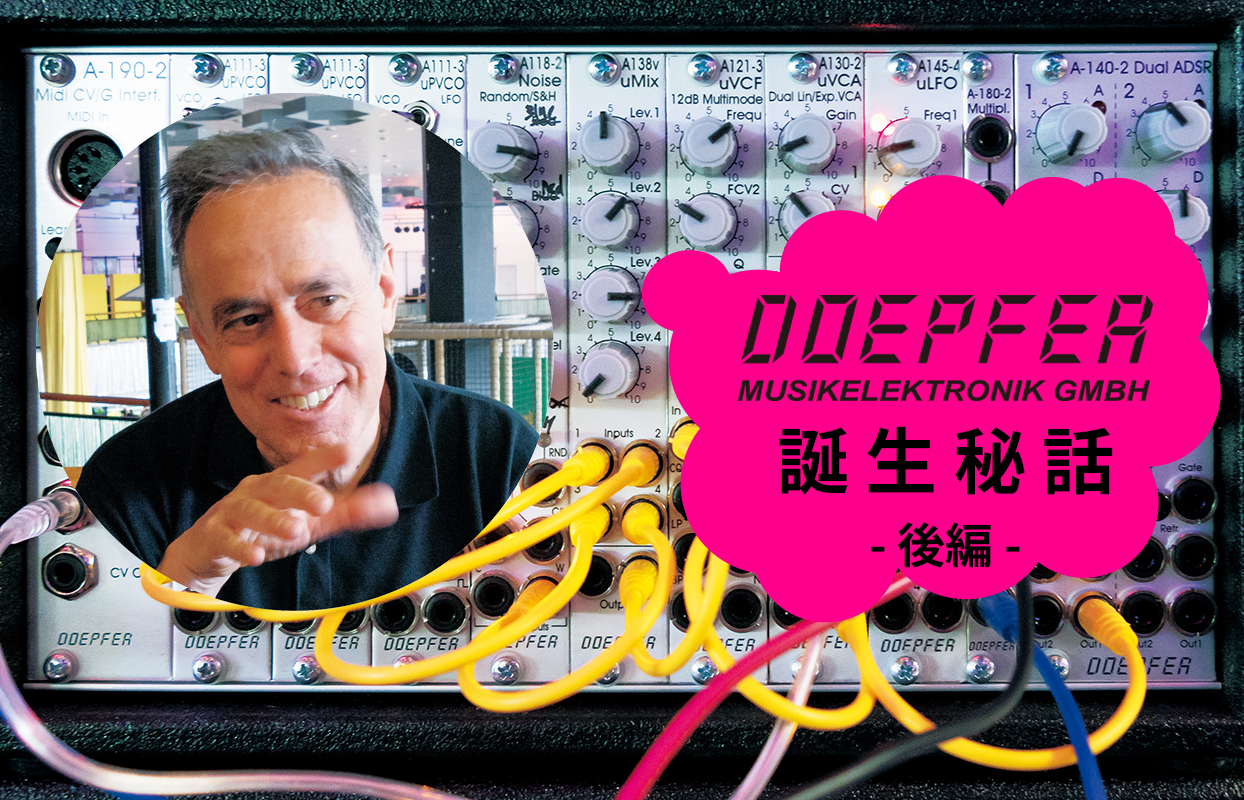

Dieter Doepfer Interview 後編 〜A-100 それは完成しないシステム〜

こんにちはACID渋谷です。これはDieter Doepfer Interview後編です!前編をお読みでない方はまずは一読を。それでは早速続きに参りましょう!

ユーロラック〜コミュニティの誕生

Rock oN Acid渋谷(以下R):VMSの次はどのような動きだったんでしょう。

Dieter Doepfer(以下D):VMSを作ったあとしばらくして、人々の興味がアナログシンセサイザーから離れ始めていると感じました。当時はYAMAHA DX7がマーケットに登場しデジタルシンセサイザーが盛り上がり始めていたんです。またDOEPFERでもMIDIのマスターキーボードを販売しヨーロッパを中心に成功を収めてはいました。ただこの時も自分でモジュラーシンセサイザーを作りたいと考えていました。

そんな時偶然気づいたことがありました。1990年代初頭の当時、Roland TB-303やTR-909/808などは中古市場で値段が高騰しておりオリジナルの2~3倍ほどの価格で取引されていました。こんなに皆が欲しがっているならTB-303と同じものを作ったらみんな喜ぶかなと思い、作ってみたのがMS-404でした。TB-303のようなデスクトップ型ではなく19インチのラックタイプで作成しました。これは予想外のヒット商品になり正直驚きました。そして今こそやりたかったモジュラーシンセをやる時だと思い、このMS-404のVCOをA-100フォーマットにしたモジュールを作りました。これが1994~1995年ごろだったと思います。

R:私はユーロラック = A-100フォーマットだと思っていたんですが?

D:A-100というのは昔からドイツで計測器や大学などの研究機関で使う機器で用いられていた規格のことですよ。楽器では使われていない規格でしたが、A-100規格で作られたラックやパネルなどは簡単に手に入ったので、この規格でモジュラーシンセを作ろうと思ったんです。ただバスボードだけはA-100規格では非常に高価でしたので自分で製造しました。

R:では誰がそれをユーロラックと呼び始めたんですか?

D:私ではありませんよ(笑)。私たちがいくつかのメーカーとともにモジュラーシンセブランドとしてNAMMショーに出展した時に、ヨーロッパの規格のラックだからという事で、アメリカ人の誰かがユーロラックと言ったのが始まりだと思います。

R:ではあなたが最初にA-100規格を楽器用として広めたということですね。

D:そうですね。最初の PMSの頃からA-100規格を使っていましたが、そのころは全然広まっていなかったんですけどずっと使い続けていました。

R:ではそのA-100規格に次に賛同してきたのは誰だったんですか?

D:イギリスのAnalog Systemsだと思います。A-100フォーマットに完全対応ではないのですが、非常に近かったです。バスボードとフロントパネルのネジ穴の距離がA-100と異なっていたので、A-100ラックに入れるとモジュラー同士にいつも隙間ができてましたね。バスボードもアダプターを使う事で接続ができました。あとはチューリッヒのPeter GrenaderのPlan B、そしてLivewireだと思います。

ひとつ面白い話があります。私たちはお互いに面識がありました。NAMMショーの後に一緒に食事に行った時にモジュールを交換してみようよ、という話になりました。そして私は自分のデモ用のシステムに Livewireなどのモジュールを入れて展示したんです。これがモジュラーコミュニティの始まりになったのだと思います。

R:それまでは違うブランド同士のモジュールを組み合わせるなんて誰も考えなかったことなんですね。

D:はい。でも私はこの規格を普及させるための凄く良いアイディアだと思ったんです。私はDOEPFERのwebサイト上に自社モジュールのサイズや規格などのデザイン最初からすべて公開していました。そうすることで賛同者が現れることを期待していたんです。この規格に参加してくれるメーカーが現れれば、コミュニティが形成され皆で切磋琢磨しながら助け合って行けると思ったんです。特許は取らずにオープンソースという形を取ったのも普及を妨げたくなかったからです。

大ヒットの Dark Energy 誕生秘話

R:日本のシーンから見ていると今のモジュラーブームの先鞭を切った商品はDOEPFER Dark Energyだったと肌感覚で思うのですが、デスクトップ型のシンセを製作した狙いは何だったんですか?

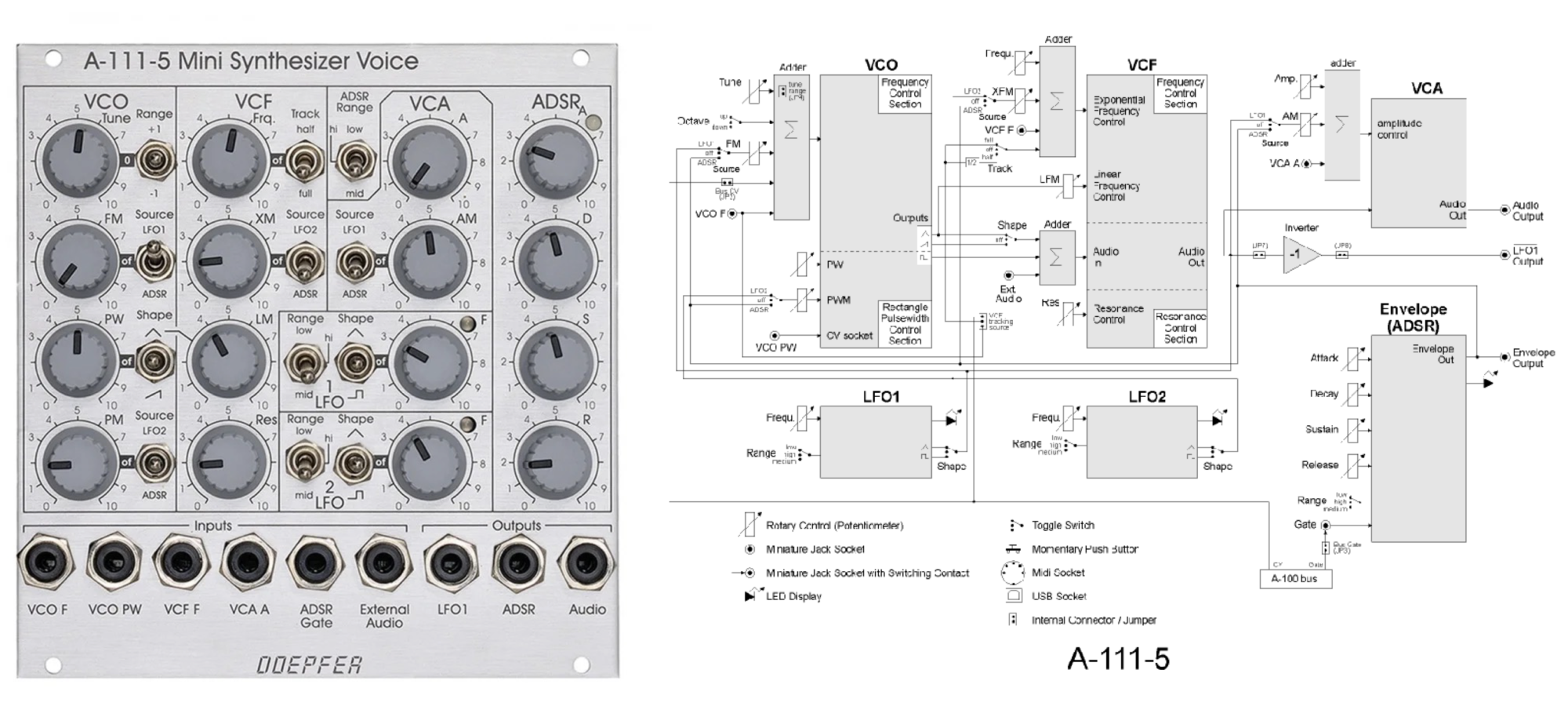

D:これも面白い話があります。A-111-5というモジュールがあります。これは Dark Energyとほとんど同じ構造のモジュールです。知らないですよね?それもそのはず、全然人気がなかったんですよ。でもすでにパーツを何千個も購入してしまっていたんです。私は「やっばいな〜」と思い、同じパーツを使いながらも、パネルの色を変えてケースと木枠に納め、見た目が異なるスタンドアローンタイプにしてみようと思って作ったのがDark Energyなんです。これが思わぬヒットになり、あろうことかA-111-5の25倍ほども売れました。

まさに爆発的な売り上げでした。おそらくA-100のいかにも業務機器という見た目が、新しいユーザーには取っ付きにくく、それをDark Energyだけは昔のMOOGみたいな黒にしたことで人気が出たのではないかなと思います。中身は同じですからね。今では A-111-5の製造をなんでやめてしまったのかとか、Dark Energyのモジュール版が欲しいなどと言われることが多いです(笑)。

R:それは面白いですね!DOEPFERのプロダクトの名前はストイックな英数字の羅列が多いですがDark EnergyやDark Timeだけ特殊な名前なのもそういう理由ですか?

D:実はDark Energyのプロダクト自体は完成した時にはまだ名前が決まっていなかったんです。ある日たまたまテレビを見ていたら、宇宙についての番組がやっていました。何気なく見ていたらダークマターやブラックホール、ワームホールなどの宇宙用語に混じってダークエナジーという初めて聞く言葉が登場しました。その時なぜか「これしかない!」と思って翌日さっそく会社で商品名はDark Energyにすると通達し、発売したところ大ヒットになりました。

そしてこの話にはまだ続きがあって、今から二年前にまさにそのTV番組でダークエナジーについて説明していたコメンテーターの人に会う機会がありました。そこで実はあなたのおかげで良い商品ができたということを伝えたところ、「それは良かった!で、マージンはいくら貰えるの?」とジョークの返答がきました。とても気さくな人でした。名前に関して言えば、スタンドアローン商品には固有の名前を、そしてA-100シリーズにはA-で始まる名前をつけています。

KRAFTWERKとアナログシーケンサーを共同開発

R:DOEPFERといえばステップシーケンサーMAQ16/3も私の中では非常に重要だと思っています。開発にKraftworkが関わったと伝え聞いていましたがどのような経緯で開発されたんですか?

D:KRAFTWERKのFlorian Schneider氏にMIDI出力できるアナログシーケンサーが欲しいと相談されたのがきっかけです。Florian氏のベーシックなアイディアをもとに私もいくつかの提案を盛り込んでカスタムメイドで作成しました。試作機を何度か作って彼のスタジオに持って行き改良を重ねました。その後に彼に許可を得て商品化したのがMAQ16/3です。

R:ではあなたが今まで作った中で最も思い入れがあるプロダクト、そしてDOEPFER以外のシンセで最も好きなプロダクトをそれぞれ一つずつを教えてください。

D:難しい質問です(笑)。A-100は無数にありますしね。Dark Energyも非常に思い入れが強いですが、一番はMS-404ですね。MS-404は発売後も何度か改良を重ねましたし、ブランドにとって大きな転機となった商品です。他社のシンセではRhodes Chromaは非常に良いシンセでした。電源に問題はありましたが、サウンド毎に違ったフレーバーがあるのがとても好きでした。またRoland Jupiter-4も大好きです。

R:ではそろそろ締めの内容に入りたいと思います。A-100はすべてシステムを構成するモジュールですがいつかコンプリートされるんですか?

D:完成されることは無いですね!常に20~30個のアイディアがあり、どういう順番で商品化していくか常に考えています。またコミュニティーが形成されているおかげでユーザーからの要望も非常にたくさん頂いています。実際のところ、ここ1~2年で出した新製品はユー ザーの意見に基いて作られたものです。やはりユーザーに頼まれて作り、その人がステージ場でそのモジュールを演奏しているのを見ることが何よりの喜びです。A-100作りはキャリアのスタートからのライフワークです。一番最初のアイディアもA-100ですし、90年代初頭のように皆がデジタルシンセを欲しがり誰もアナログモジュラーシンセに見向きもしなかったころでも、一度も止めようと思ったことはありません。

R:では最後に日本のファンにメッセージをお願いします。

D:DOEPFER製品があなたの人生に喜びをもたらすことを願っています!

R:ありがとうございました!

その始まりには必然性がある。数々の記憶に残る製品を生み出したばかりでなく、そのカルチャーをも成り立たせていくエピソードはまるで何かに導かれているようだった。黎明期にもやはりコミュニティがその道筋を開いたように、いまのモジュラーコミュニティでも未来に向けた様々なインスピレーションが起きていくのだろう。

-SUPERBOOTH2019の会場でインタビューを行いました。

いかがでしたか?様々なメーカーのモジュールを自由に組み合わせるという今では一般的なスタイルが実はNAMMの展示会場でほんの遊びが始まりだったというのは非常に興味深く、また心温まるエピソードでした。