Dieter Doepfer Interview 前編〜雑誌から生まれたDOEPFER〜

こんにちはACID渋谷です!今回はWEBでは初出しとなるProceed Magazine2019-2020号に掲載されたDOEPFER CEOのDieter Doepfer氏のインタビューを前編後編に分けてご紹介します!ちなみに皆さんはDOEPFERってどの様に発音してますか?私はドイプファーだと思ってましたが、Dieterさんは「ドーファー」と発音してました。それでは参りましょう!

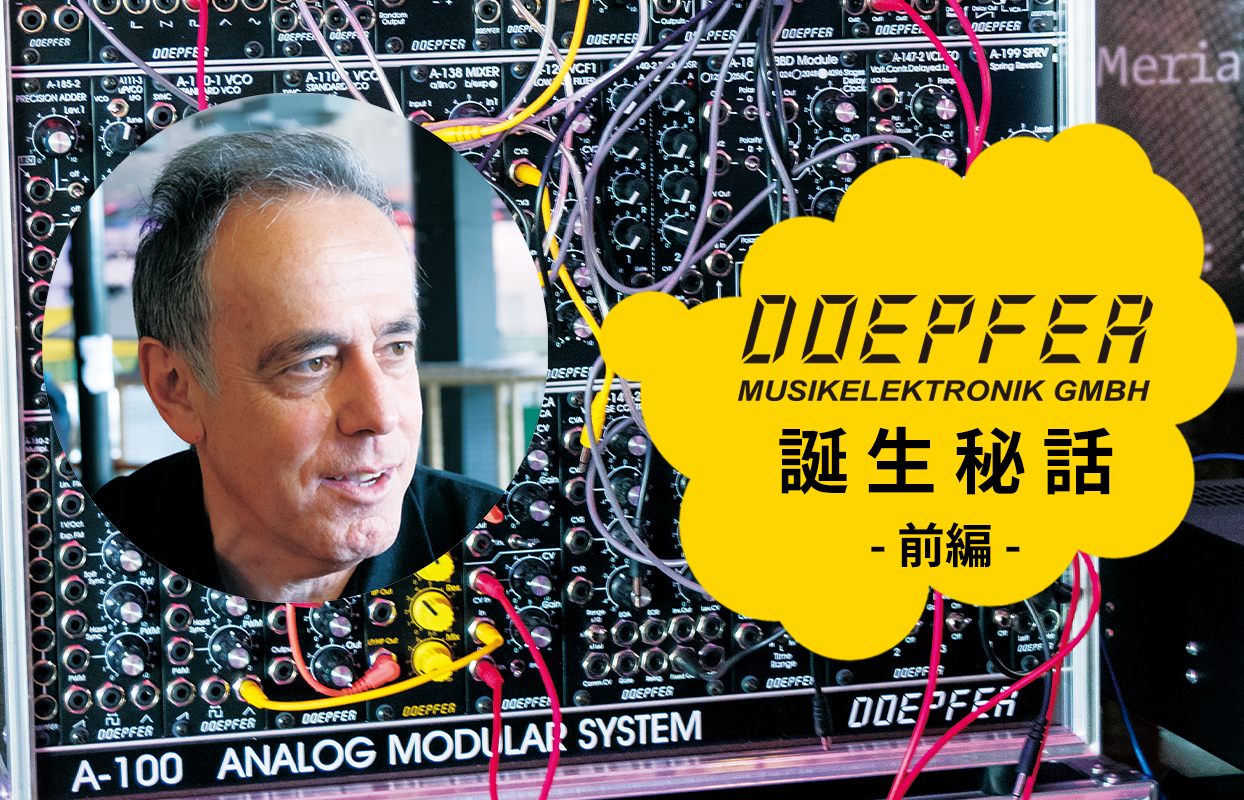

いまのモジュラーシンセの隆盛はミュージックシーンのメインストリームにも達しているが、その復活を語るのに欠かせないのはDOEPFERの存在ではないだろうか。90年代に登場したMS-404からそのブランドはグローバルになり、そしてA-100規格におさまる各モジュールはユーロラックと呼ばれ、モジュラーコミュニティは世界中のシンセフリークたちを熱狂させている。今回はそのモジュラーシーンの立役者ともなるDOEPFERの創業者、Dieter Doepfer氏をSUPERBOOTH19の会場でキャッチした。

DOEPFER設立のきっかけは雑誌の付録!?

Rock oN Acid渋谷(以下 R):SUPERBOOTHは今年も大盛況ですね。まず、あなたがシンセサイザーに興味を持ったきっかけを教えて下さい。

Dieter Doepfer(以下 D): 私はミュンヘンの近くで生まれ育ち、大学で物理学を学びました。そして大学の卒業が近づきいよいよ進路を決めるときに 、物理学者になるかもしくは何か物理に関わる仕事がしたいと考えていましたが、同時に私はバンドをやっていて、多少機械の知識もあったのでバンド仲間の壊れたアンプやペダルの修理をやってあげたりしていました。その中で楽器の仕組みを独学で理解していき、自分で楽器を作るという道を志すようになっていきます。

そして大学卒業後には楽器のビジネスを自分で起こそうと決意しました。当然親には猛反対されましたよ。せっかく大学を出たのになぜ就職しないんだってね(笑)。大学卒業後数年はなかなか理解を得られませんでしたが、ビジネスが徐々に軌道に乗るにつれて徐々に親も理解してくれるようになりました。

R:ビジネスの初期は楽器の修理がメインだったのですか?

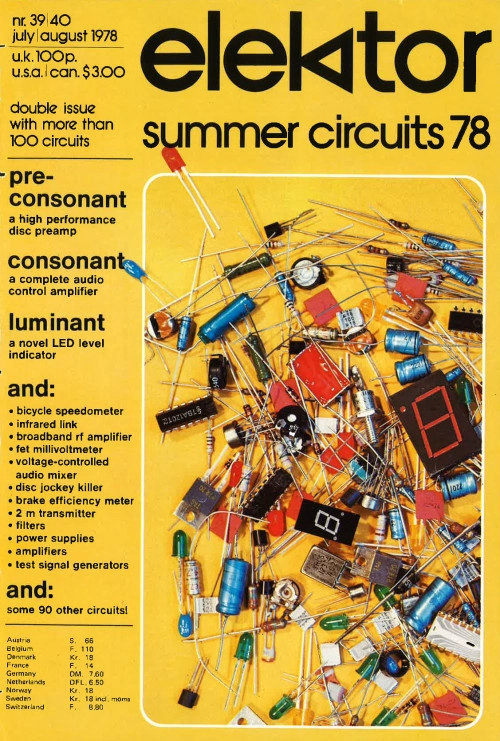

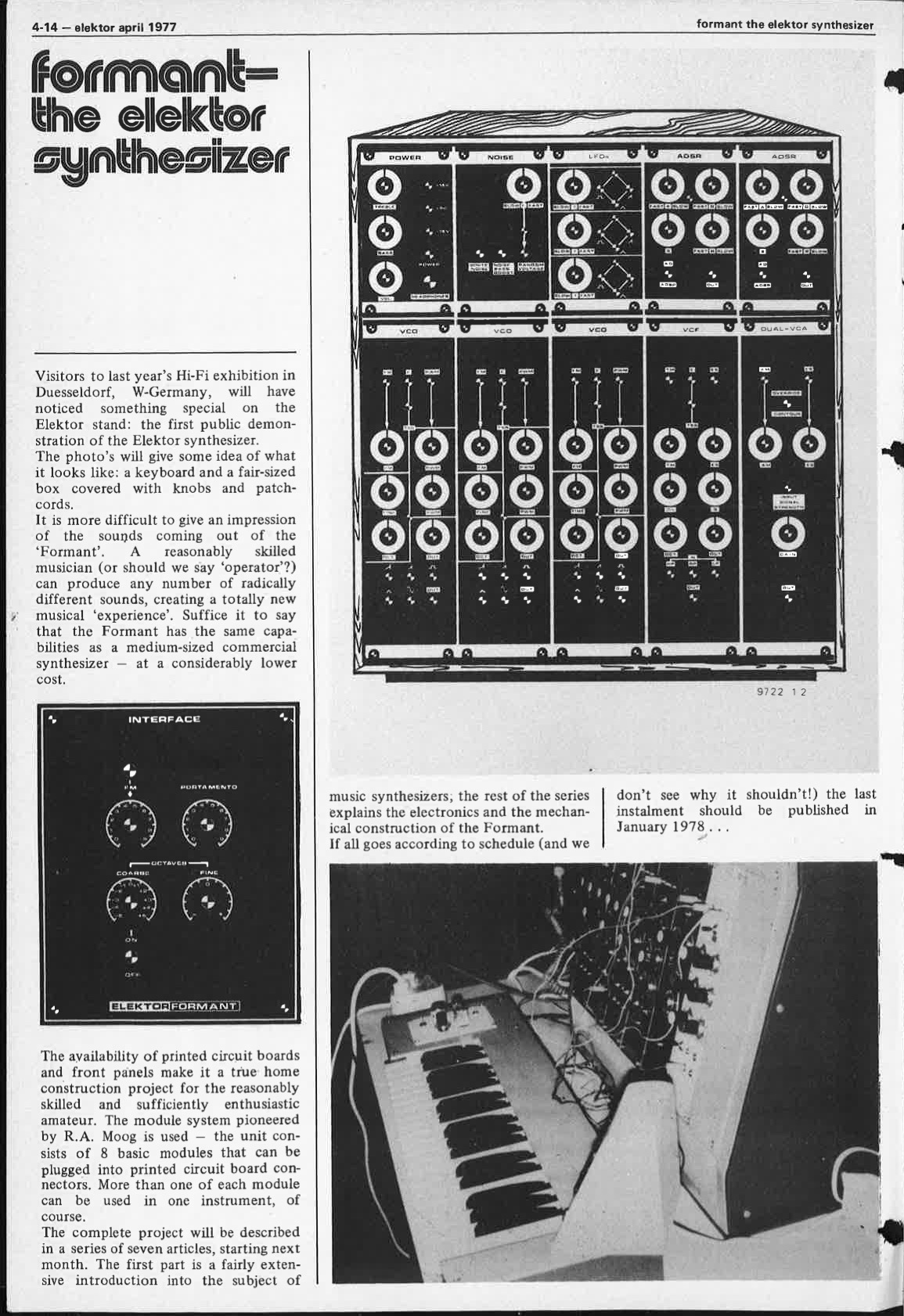

D:はい。ですが楽器の修理はお金を稼ぐために行っていました。自分が本当にやりたかったのは自分でシンセサイザーを作ることでした。当時ドイツではelektorという有名な電子機器の雑誌があり、それにはFormantという名前のシンセサイザーのDIYキットが付録としてついていました。毎号VCO、VCFなどのモジュールのキットとその作り方がついてきて最終的に一つのシンセサイザーシステムが完成するというものです。

当時販売されていたシンセサイザーはMOOGなど非常に高額だったため、このFormantが安価で手に入りやすい初めてのシンセサイザーとして人気を博していました。ですが毎号揃えるというのは中々に大変で、私はいくつかのモジュールを買いそびれてしまいました。それらのモジュールは一度逃すと手に入らないので、こうなったら自分で作ってやろうと思い、フェイザーや エンベロープフォロワー、そしてエクスターナルインプットモジュールを自力で作成したのです。これが自分自身で考えてシンセサイザーを作った初めての経験でした。

R:それは面白いですね!その時のFormantシンセサイザーのモジュールはいまもお持ちですか

D:私はもう持っていませんが、ドイツのミュージシャンではまだ使っている人が沢山いると思いますよ。

R:そのモジュールのサイズは初期のMOOGと同じでしたか?

D:そうです。今普及しているユーロラックと呼ばれるものより大型でブラックパネルのものでした。

R:自作したモジュールは販売しましたか?

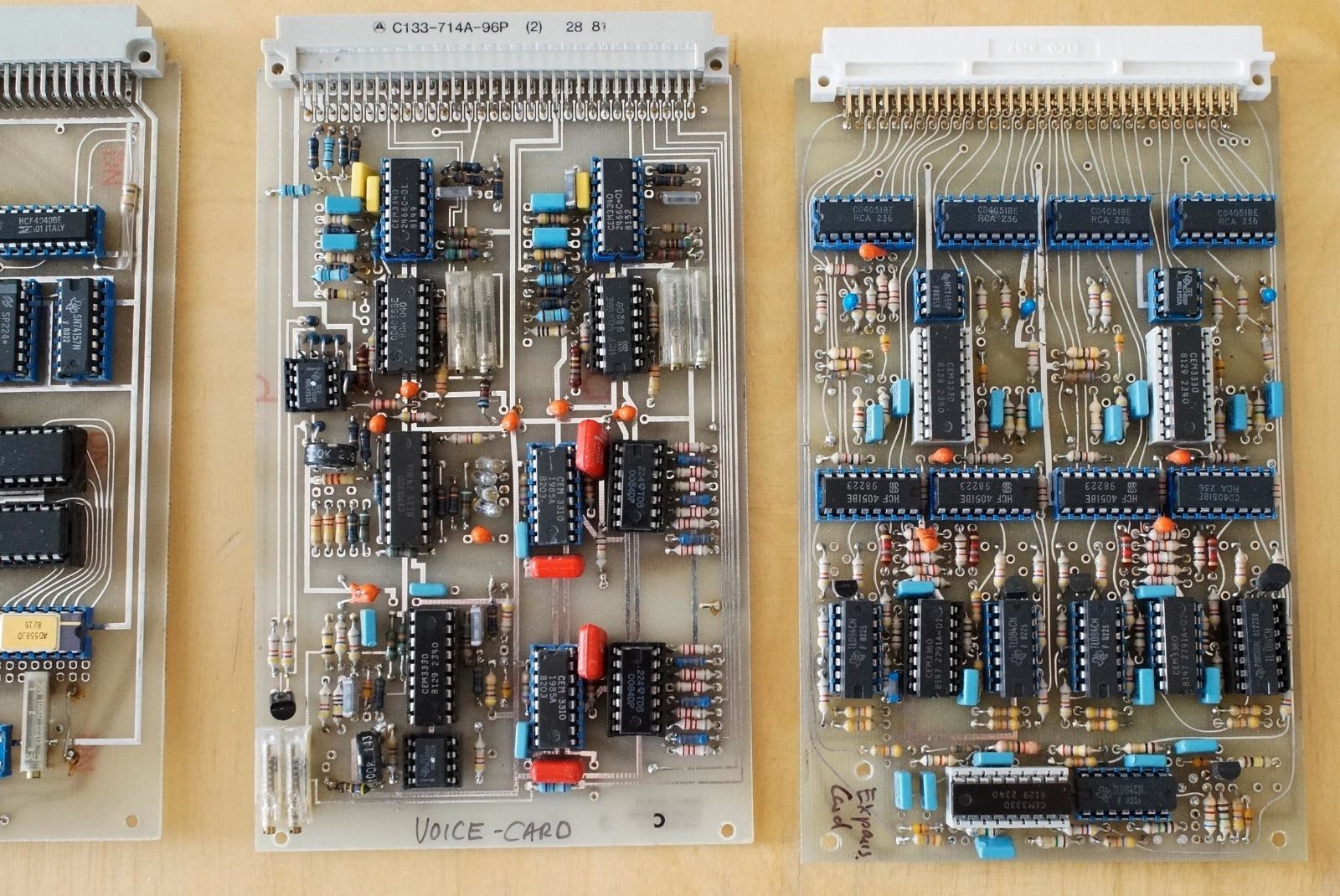

D:はい、販売しました。elektorに私が作ったエキスパンダーモジュール販売の広告を出したんです。当時は私一人で設計、ハンダ付け、製造までを自宅のキッチンで行なっていましたね(笑)

R:その時のメーカー名は?

D:最初からDOEPFERです。私の名前ですからね。気に入っていますよ。でも今となっては自分の名前ではないブランド名を付けておけば良かったと思う時もあります。例えばこういうトレードショーに出展すると、ブランド名が苗字なんで私が代表者だとバレバレなんですよね。ワークショップを開くときなんかでも、優れた従業員がたくさんいるのですが、皆私を指名してしまうんです。あまりにも会社と自分が同一化してしまっているなと感じるので、別の名前にした方がスマートだったかなと思います。

DOEPFER とカーティスチップの意外な関係

R:Formantの拡張モジュール販売の次のステップは何でしたか?

D:最初にPMS(Polyphonic Modular System)というオリジナルのモジュラーシステムを作りました。その次にVMS(Voice Modular System)という商品を作りました。オリジナル第一号プロダクトのPMSはあまりポピュラーにはなりませんでした。おそらく30~40ユニットしか販売していないと思います。次のVMSはアメリカのカーティス社のチップにフォーカスして作ったシステムです。当時カーティス社はシンセサイザー用に特化したチップを作っていました。アメリカや日本でOberheim、Sequencial Circuit、Rolandなど有名なシンセサイザーに盛んに採用されていました。

そこで私はカーティス社にヨーロッパでの代理店になりたいと申し出て認めてもらいました。それで手に入れられるようになったチップを使ってVMSを組み上げました。その甲斐あってかVMSは500台ほど販売することができました。この時点でもまだ私が完全に一人で運営していたので、大きな成功だったと思います。初めての収益が出たのがVMSでした。嬉しかったですね〜。その前の製品はほぼ自分の楽しみのために作っていたようなものだったし、両親に家賃も出してもらってましたしね(笑)。

R:当時何歳くらいだったんですか?

D:35 歳くらいでしたかね。

R:カーティスの話が出たのでお尋ねします。シンセ好きなら皆が大好きなカーティスチップですが、何が一番の魅力なんでしょうか?

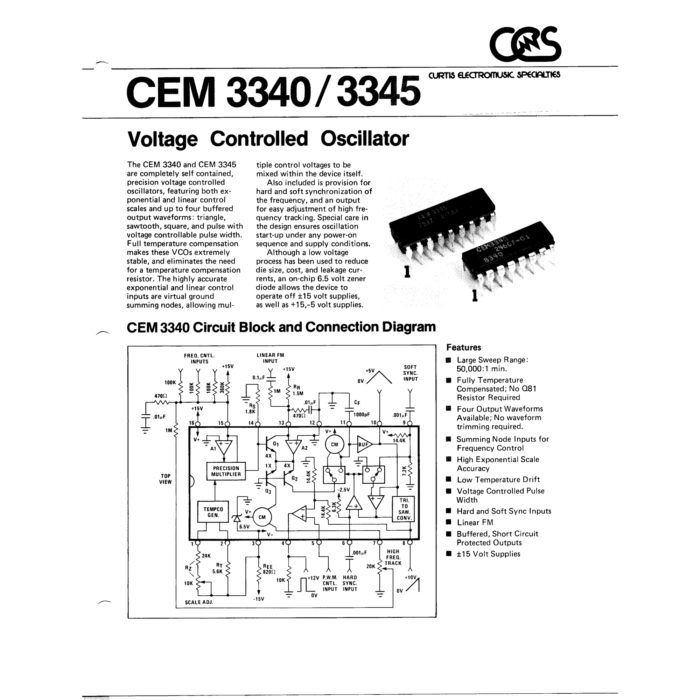

D:VCO3340という有名なチップがあります。残念ながら開発したカーティスさん本人は50代くらいで若くして亡くなってしまい、彼の奥さんはチップの知識はなかったのでしばらく開発はストップしていました。その間に世界中でカーティスにインスパイアされたクローンチップが数多く製造されました。ですが私は奥さんにVCO3340は絶対に需要があるから製造を再開した方が良いとずっと伝えていました。

そして今から3~4年前にオリジナルのカーティスチップを開発できる技術者を見つけて製造が再開されたんです。DOEPFERはこのオリジナルのカーティスチップだけを使っています。VCO3340と同じ機能のチップを別の方法で作ろうとするともっともっと大規模で非常に高価なものになってしまいます。カーティスチップは非常に小さく安価かつ必要な機能が全て詰まっています。音に関して言えば自分が求めているVCOサウンドに非常に近いと感じています。完璧ではありませんが、シンセサイザーを作る上での諸条件を最も満たしているのがカーティスだと言えます。

この後、DOEPFERの大ヒット商品の誕生秘話が語られる!後編へ続く