短時間でオーケストラサウンドを作りたい方にもおすすめ!進化した最速オーケストラ音源 BestService『The Orchestra Complete 4』レビュー!

BestService(Sonuscore)から、『The Orchestra Complete 4』がリリースされました!

近年のオーケストラ音源は製作フローに配慮され、素早くサウンドを作る事にフォーカスされた音源が増えている流れがありますが、

その点で本製品は独自のアプローチで迅速なフローを実現しており、“次世代のシネマティック・オーケストラ音源”とも言える製品となっています。

前バージョンと同じく「Ensemble Engine」によるコード入力だけで即アンサンブル再生できる手軽さはそのまま、Cue-based プリセットや Add-8va、Pure Performance Legato といった新機能が加わり、より直感的で表現豊かなサウンドを実現。

今回はそのサウンドや仕組みついて深掘りしていきます。

一体どんな機能を持っているのか興味深いですね。

それでは参りましょう!

『The Orchestra Complete 4』のシステム

さてこの製品の特徴でもある動作の仕組みについて見ていきましょう。

少し文字が多くなってしまいますがご容赦ください。

Ensemble Engine

The Orchestra Complete 4の心臓部とも言える部分がEnsemble Engineです。

5つのスロットがあり、それぞれに楽器や奏法を割り当てて使用します。

コードを押さえるだけで、瞬時にストリングス、ブラス、ウッドウィンズなどが一体となってサウンドします。

また、演奏スタイルとして下記のシーケンス機能があり、

この機能も製品の大きな特徴となっています。

SEQUENCE DESIGNER

シーケンス機能は、入力したノートを異なるフレーズに変換ができます。

多彩なパターンを備えるアルペジエイター、ベロシティなどを制御するエンベロープ、打楽器やストリングスの刻みなどが作れるシーケンスを備えています。

(アルペジエイター/シーケンス 3種類、エンベロープ2種類)

各スロットごとに異なるシーケンスを適用する事が可能な為、

鍵盤でコードを弾くだけで、

Violins → 16分のアルペジオ

Violas → 8分のリズムパターン

Cellos → シンコペーション

Basses → サステイン

Percussion → シーケンス

のように各スロットの設定に沿って自動演奏がされる事で、一つのオーケストラ演奏が可能になります。

なお、生成されたフレーズはMIDI書き出しも可能で、

この製品をスケッチ用途として使用し、さらにDAWで編集したり実際に鳴らすのは別の音源で、といったフローも可能になります。

オーケストラ音源だけではなく、シンセなどで鳴らしてみても面白そうですね!

Add-8va との組み合わせ

シーケンスに「オクターブ上の音」を自動的に重ねられるので、即席で厚みのあるアレンジができます。

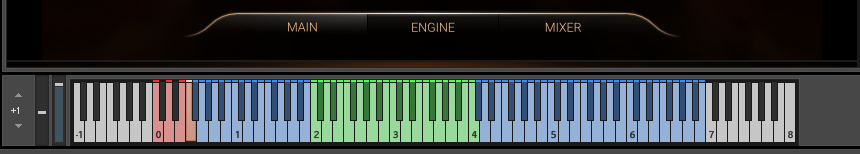

Key Switch System

Key Switch Systemは、1つのプリセットに対して最大4つの異なる音楽セクションを設定する事が出来る機能です。

つまりintro / Main A /Main B / Outro などのように、セクションの切り替えをキー操作で切り替えて演奏ができ、1つのプリセットで楽曲全体の展開を組み立てる事ができます。

DAWのトラック数を削減できるので、作業がコンパクトにもなりますね。

ライブ演奏でも力を発揮しそうです!

画像ではC0~F0 までの赤色になっている白鍵がKey Switch部分です。

ざっくりシステムまとめ

機能をずらっと書いていきましたので分かりずらいかと思いますのでざっくり纏めると、“コードを押さえるだけで、オーケストラ全体を自動的に動かす“自動オーケストレーション・システム”

のような仕組みになっています。

Sonuscoreの製品情報も分かりやすかったので、

宜しければご参照ください。

https://www.sonuscore.com/shop/the-orchestra-complete/?srsltid=AfmBOoqKMLoeLNb6tR7LEG3zLPDMS_JL6TJzj5G-ZggK2oflbC0rMK_L

プリセットについて

上記のシステム全てをコントロールするのは大変だと思いますよね。

その辺りもしっかり配慮されており、

製品には1,150 種類以上のアンサンブルプリセットと 300 種類以上の個別楽器が収録されており、プリセット段階でシーケンスなどが設定済みのものが多数あります。

すべてのプリセットはSonuscoreの作曲家によって作成されているとの事。

なので基本的にはプリセットを使用して、細かいポイントを都度編集する、といった使い方がとりあえずはメインになると思います。

また製品には別売りされている4つの拡張音源が同梱されており、

確認した所、Best Service本国ページでは拡張音源は本記事執筆時点で1つ$149で販売されていました。太っ腹ですね!

実際に使ってみる

それでは実際に起動してみましょう!

まずは恒例のUI 画面のコーナー。

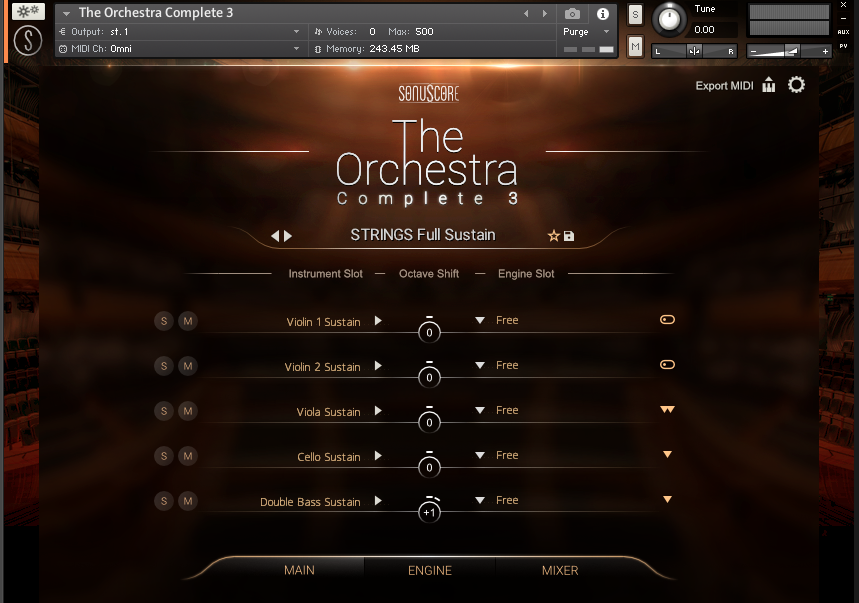

こちらがプラグインを立ち上げたメイン画面になります。

Ensemble Engineの情報が表示されており、

縦に5つ並んだスロットにそれぞれの楽器が入っているのが確認できますね。

Engine Slot 欄が”Free” となっているのは、現在はシーケンスの設定を行っていない状態だからです。クリックすると、シーケンス割り当ての選択が行えます。

ちなみに、楽器/奏法が表示されている右側に、小さい”▶︎”がありますが、ここをクリックすると楽器や奏法を入れ替える事ができます。アクセスしやすくていい感じです。

上部に現在のプリセット名が表示されていますが、

こちらをクリックする事でプリセットごと切り替える事もできます。

またメイン画面下部に表示されている、”MAIN”・ “ENGINE”・”MIXER”を押す事で各設定画面に切り替えを行う事ができます。

↑シーケンス設定画面。上部でスロットを選択し、設定を作っていく

↑MIXER画面。各スロットのレベルやパンニング、リバーブ・コンプ・EQのON/OFFなどが設定できる

音を出してみる

さて製品の性質上前置きが長くなってしまいましたが、

早速音を出してみましょう!

ド・ミ・ソのCトライアドを弾いただけですが、

こんなサウンドが出せたりします。

少し派生させて、下記のようなサウンドも。

幾つかプリセットを演奏してみましたが、

本当にコードを弾くだけでオーケストラのサウンドが一瞬で出来上がるのは素晴らしいのですが、

プリセットのクオリティがかなり高いのがポイントです!

作曲段階でとりあえずプリセットを弾いてみてイメージを膨らませる使い方が良さそうですね!

なお下記Youtube動画でプリセットの紹介が行われています。

Keyswitch機能も試してみましょう!

こちらは1つのラックにつき最大4つのセクションを割り当て、鍵盤を押す事でセクションを切り替えて演奏ができるものでしたね。

下記の音源は4小節ごとにキーを切り替えて、フレーズの変化具合を確認したものになります。

(比較のためキーの切り替え以外は全く同じMIDIデータをループさせています。)

1ループごとにフレーズが切り替わっているのが分かりますね!

勿論キースイッチに割り当てられている「フレーズ(シーケンス)」は固定ではなく、ユーザーが自由に編集/保存が可能です。

トラック切替の必要がないので制作効率の向上が期待できそうです。

他に触ってみて気づいた事は、

これだけの機能を有しながらも意外にも動作は軽快で、

複数レイヤーを積んでもCPU負荷は思ったよりも少ないです。

昨今のフルオーケストラ音源と比べても重さは全く気にならないですね!

まとめ

他のオーケストラ音源とは一味も二味も違う音源です。

独自機能であるシーケンスやキースイッチを駆使しながら、直感的にどんどんオーケストラサウンドを構築していけるため、

スケッチ用途としては勿論ですが、音の面でも正直クオリティが低いとは感じなかったので、スピード感を保ったまま曲を完成まで持っていける事もあると思います。

この利便性と機動性を活かして、

- なるべく短時間でオーケストラサウンドを作りたい方

- オーケストレーションを勉強中/苦手な方

- 映像・ゲーム音楽やトレーラーの作曲者

- 楽曲にオーケストラのサウンド/フレーズを加えたい方

上記の方などにはかなりフィットすると思います!

唯一無二の次世代型オーケストラ音源とも言える本作、

利便性の高いツールとして作曲者の強力な相棒になるでしょう!