SPRING SESSION -今更聞けないDAWの基本操作比較- Avid Pro Tools 編 by PD安田

いよいよこのシリーズも最終戦に突入しました。まだ紹介できていない他のDAWは検討しますが、今回はレコーディングスタジオで主に使用率の高い、定番のPro Toolsをやっていきます。

Pro Toolsと言えば、DSPが搭載されたHDカードと専用のI/OとなるHD I/Oの組み合わせで、レコスタに行けば当たり前に置いてある機材となります。ですが2005年頃にPro Tools 7時代にMbox 2nd GENという、エントリーと言えるのかは不明ですが、若い方にもお手頃にPro Toolsが導入できるバンドルが登場しました。多分Pro Tools 8がバンドルされたMbox 2nd Genや、その後のPro Tools 9のMbox 3rd Genモデルを当時買われた方は多いのではないかなと思います。

プロフェッショナルになれるワクワク感!

私もその当時、やっと音が出せるようになったPowerMac G5とLogicで相変わらず苦戦中なタイミングでしたが、情報集めにサンレコやらお店に行ったりしてたところ、どうやら「Pro Tools」を知っておかなければプロになれないらしいので、店員さんに教えてもらった勢いでMbox mini(2nd Gen)を購入したのが最初でした。懐かしい。

2-3日寝れなかった良い思い出

そう言えば、同時にドラム音源の「BFD2」もついでに購入したのですが、PowerMac G5でそれぞれのインストールも問題なく終え、さあPro ToolsとBFDで最強プロフェッショナルの俺!と新しい世界に飛び込んだのですが、BFDを立ち上げて音を鳴らすべく、マウスでキックをクリックした瞬間、なぜか突然Mac OS自体が強制終了になるんです。再起動などどう足掻いても、必ずクリックしたタイミングで突如画面がスーッと真っ暗になり、なんか背筋が凍る様な文字が書いてあるんですよね。2-3日寝れなかったのは良い思い出です。「せっかく買ったのに使えないって」気持ち、わかるけれども、でも諦めきれない。

そこで初めて市場のMacスペックや、自分の持っているスペック、OSなど何がいけないのか調べまくって、とりあえず今はメモリが足りないんだろう(当時のメモリは512MB)ということで秋葉館にいき4GBのメモリを足して、なんとかBFDのみ1トラックだけなら使えるところまでは来れたと。

さらに面白かったのがLogicで使用する際、EDIROLのFA-101のインターフェースでやるようにしており、理由はFW端子の方が伝送スピードも速いし、音も良いと言うもんだからLogicではあえてのFA-101だったが、Mboxに変えたらBFDが普通にサクサク動作するようになったので、嗚呼、別にFWだろうがUSBだろうが実は関係ないんだなって当時勉強になりました。(そう言えば前回間違ってFA-66って言っちゃいましたが、FA-101でした)

ちなみにちなみにMboxユーザーの方はご存知の通り、当時のPro Tools 8ではMboxを使用しないと起動しない仕組みで、Pro Toolsはメモリを足しても3トラック位が限界でした。一応推奨最低スペックはPowerMac G5と書いてあったんですけど、Native環境では厳しかったですね。

前置きが長くなりましたが、プロフェッショナルになれるワクワクと共に、Pro Toolsで同じく打ち込みと録音して作っていきたいと思います。それでは、ハイレッツゴ。

Pro Toolsの初めに知っておきたいポイント

まず最初にPro Toolsの全体図です。

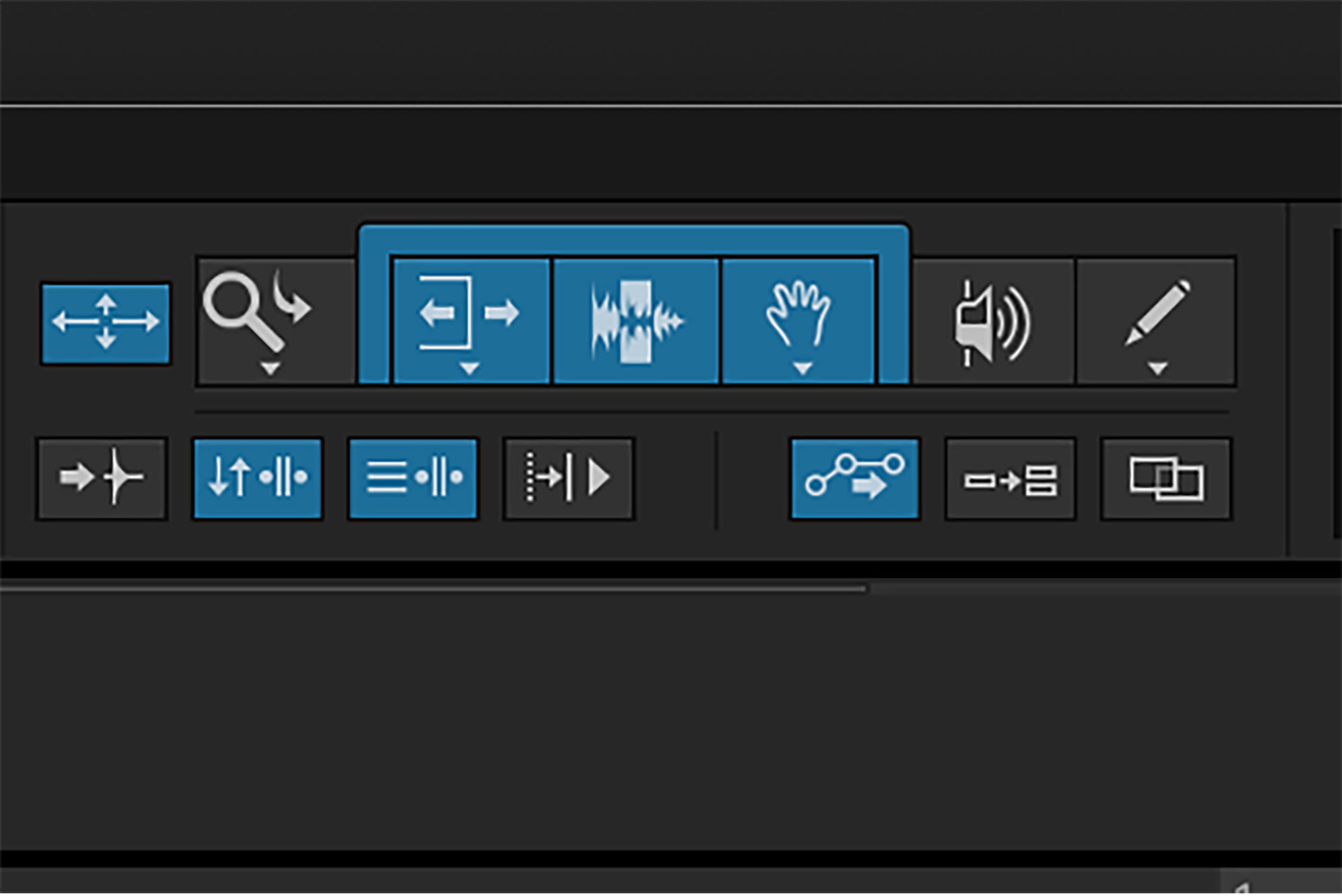

これまでのDAW紹介でも口酸っぱくして言っていた「ショートカットを覚える」ですが、私もこの基本を学んだのはPro Toolsからでした。

Logicの時はメニューバーを開き、何書いてあるかわからない単語を適当にクリックすればとりあえず作れましたが、Pro Toolsもまた更に何が書いてあるのかサッパリ分からず、適当にクリックしても何も起きません。

そもそも「環境設定」と言う項目もないし、左側にインプットやプラグインを入れるコンソールの画面もないし。とりあえずサンレコと店頭展示されているPro Toolsを触って、その開いているデモセッションの画面を覚えておき、どうやったらその見た目になるかを店頭スタッフさんに教えてもらい、加えてショートカットも知っている人に聞きながらで、徐々にPro Toolsを把握できる様になりました。

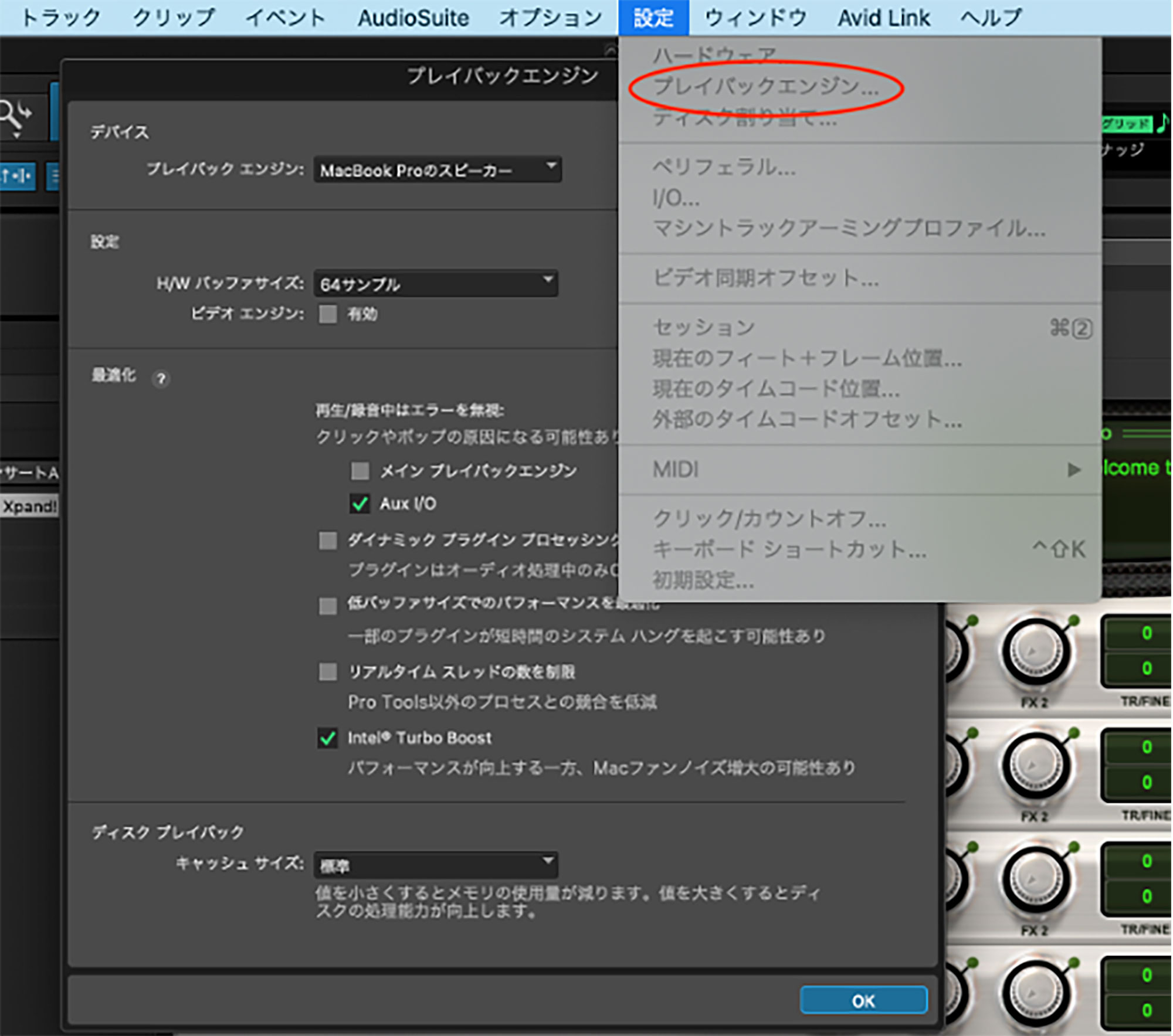

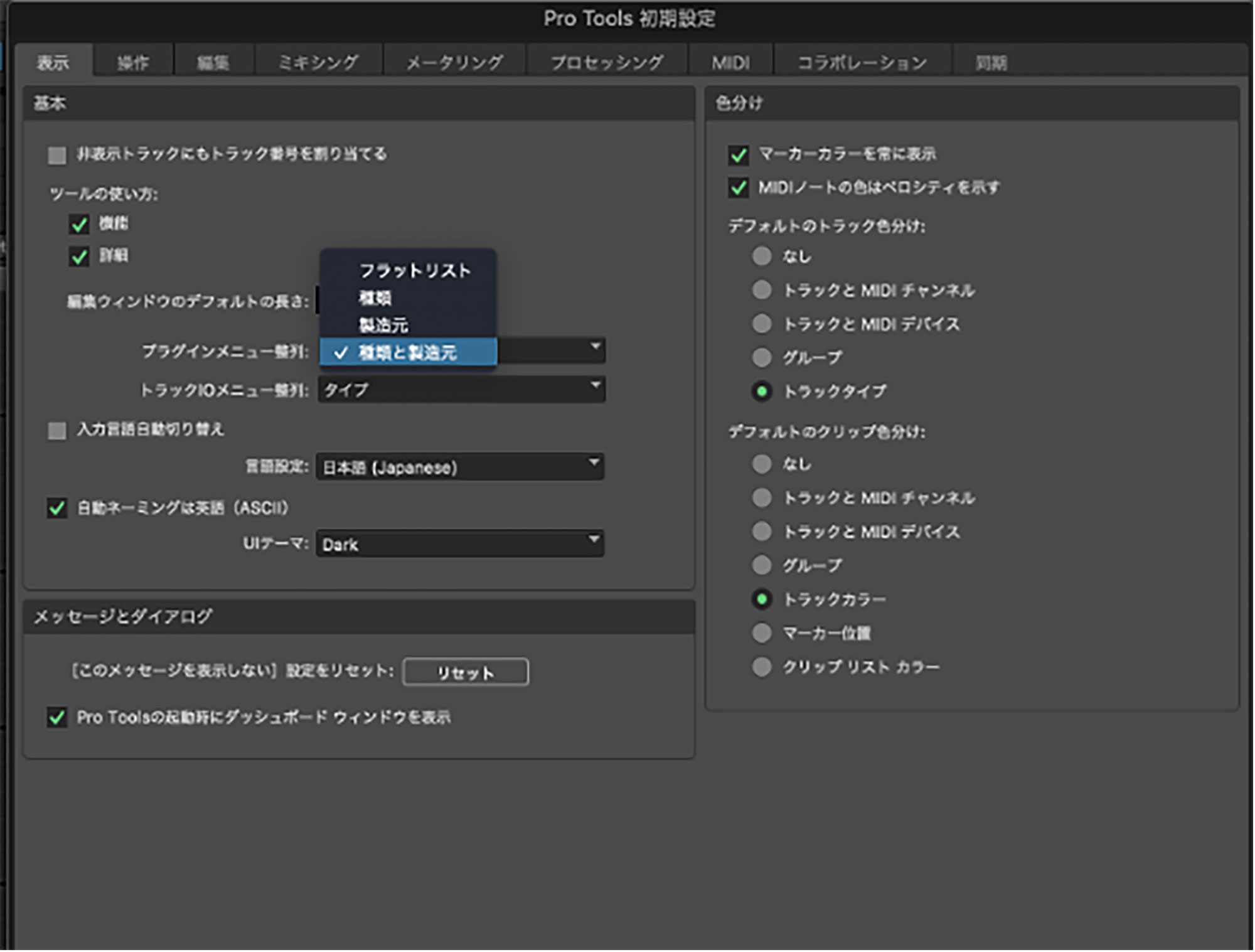

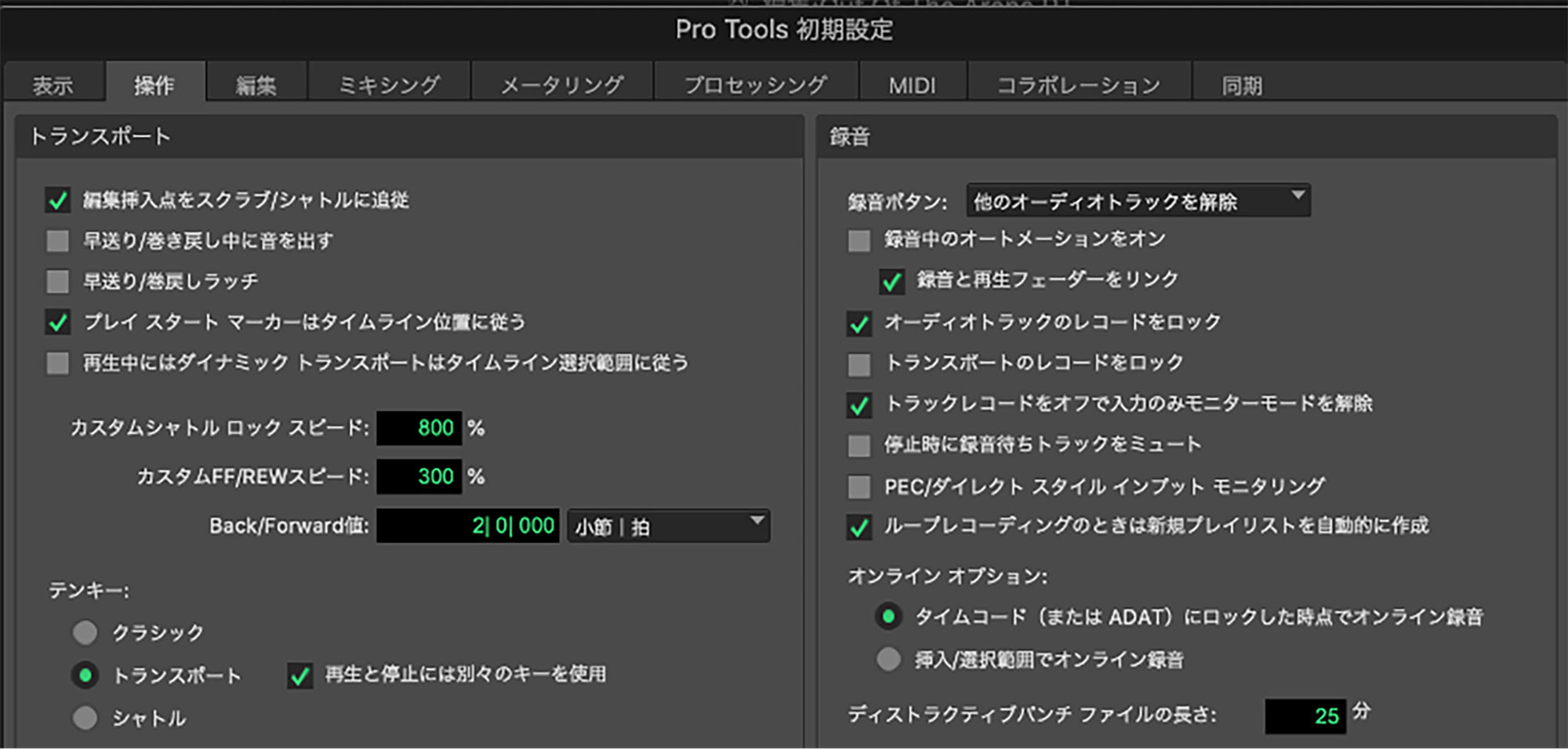

以下は初回起動時にチェックしたいポイントになります。(私自身がやりやすいと思った部分ですが、多分ユーザーさんもこれはデフォルトでONでもいいのではないかと思っております)

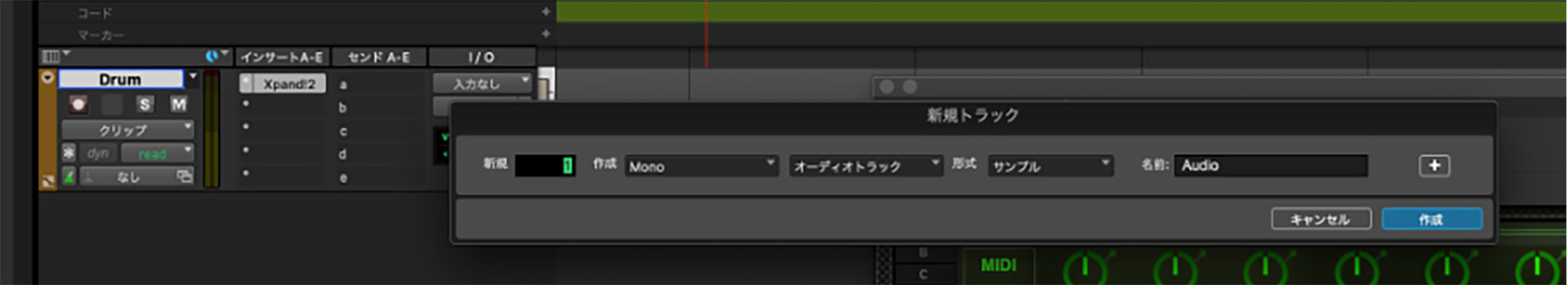

「Shift + コマンド + N」でトラックの新規作成、加えてインストゥルメンタルトラック、MIDIトラック、オーディオトラックのどれかを立ち上げればOK。これは基本です。

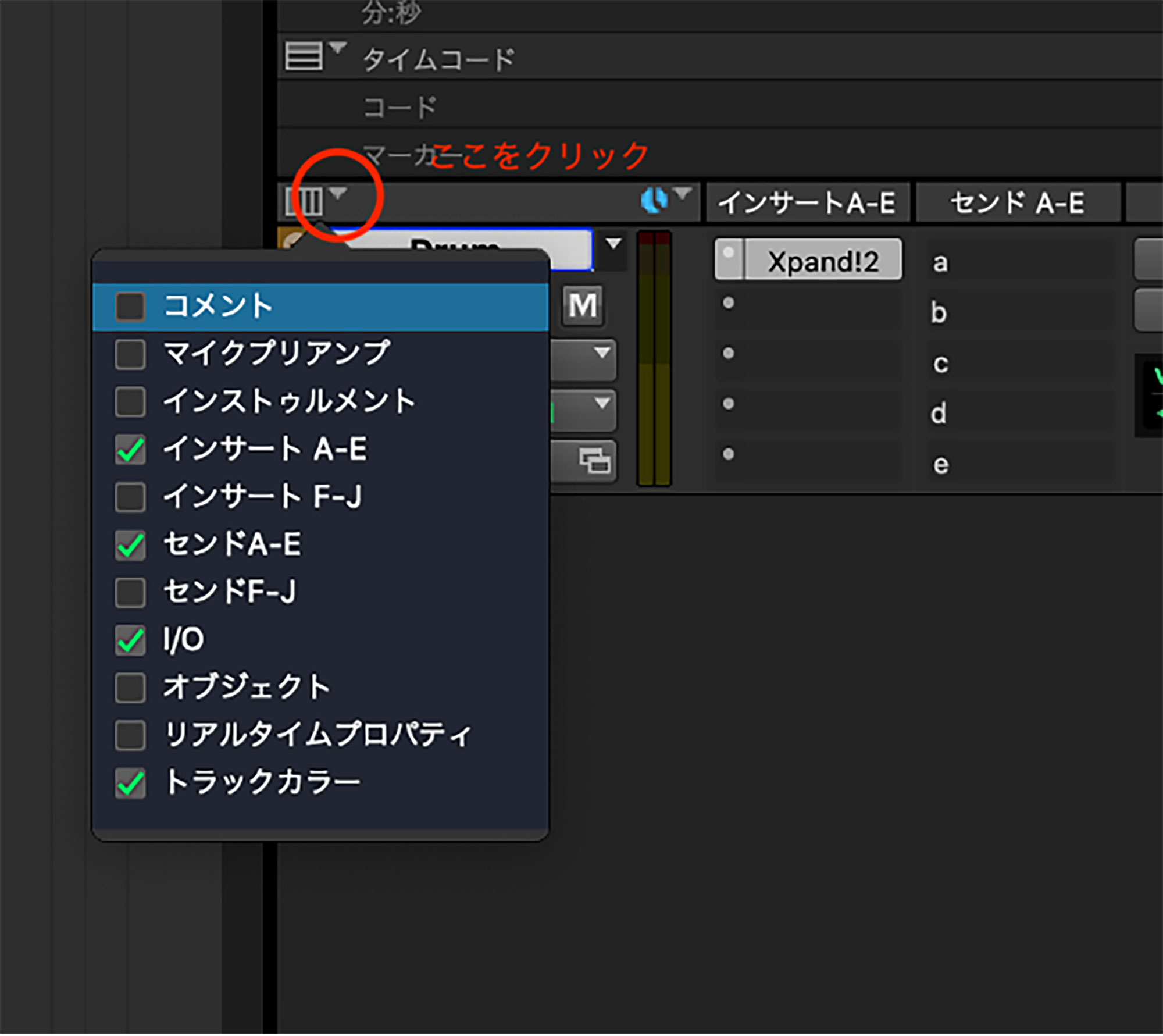

ちなみに最近初回インストールし起動するとこのインサートリストが表示されていない事もあるので、ここでインサートA-EとセンドA-E、そしてI/Oを選んでおき、常に立ち上げておくとベストでしょう。(ここは結構人によって設定が違ったりします)

押さえておきたいポイントをこうして写真付きで綴るのはいいんですが、すでにここでこれまでのDAWよりもだいぶ説明が長い気がしたそこのあなた。多分間違っていないと思います。

Pro Toolsは多くのユーザーが使いやすい様に各々が設定し、使用されていると思うので、メーカーもこの意見をデフォルトに設定してあげればいいものの、ずっと反映されずそのままになっているのではないかと思います。いや、知ってるだけなのかな。

ショートカット

さて、ようやく本題に入り、次にショートカットについて書こうかと準備していたのですが、おっとびっくり。

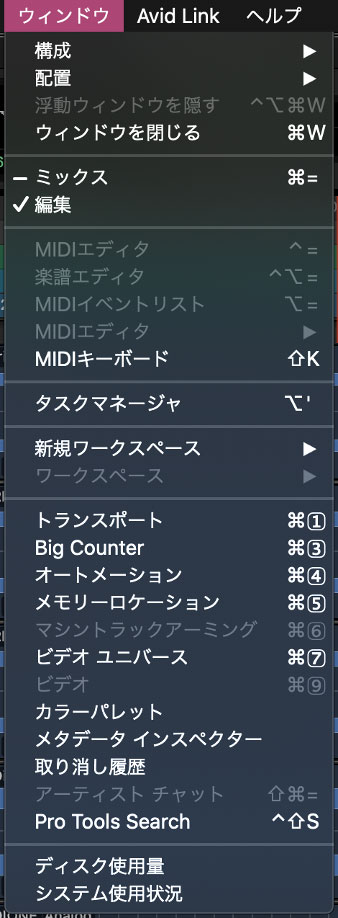

昔は「(Shift) + コマンド + =」で編集とミックスの画面が切り替えできたのですが、長年この「=」の位置がJISキーボードだと、「ほ」のところにあり、本来は「コマンド + =」でよかったところShiftを入れないと「=」が打てなかったせいか(テンキー付き、US配列は問題なかったのですが)今はなんと「コマンド + ^」に変わってました。

おお…そうなんだ。JISとUSキーでどれぐらい変わるのか、気になってしまったので調べてみました。

USキーとJISキーって物理的にも数字キーがずれており、USでは「=」のある位置にJISでは「^」があるので、JISでは「^」こっちになったのでしょう。

なおこのリストから覗く①的なのはテンキーの数字になります。なので、テンキーがあるとよりサクサクかもしれません。

いつからだったのか、これには気付きませんでした。早速、長年使用してきたと言ったにも関わらず、知らないところもあったりと出鼻挫かれておりますが、気を取り直して、セッションを作っていきたいと思います。

テンポチェンジと拍子変更

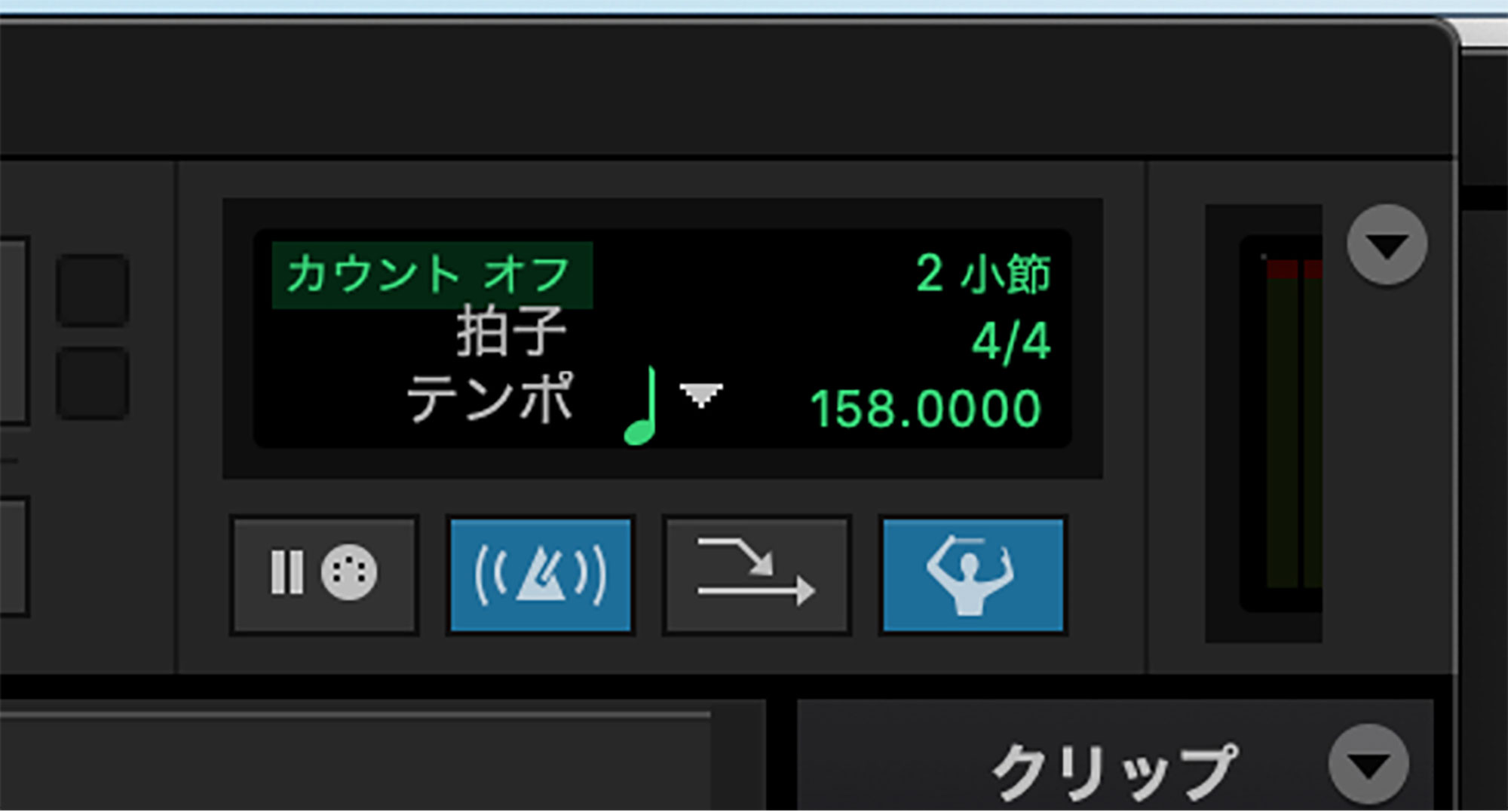

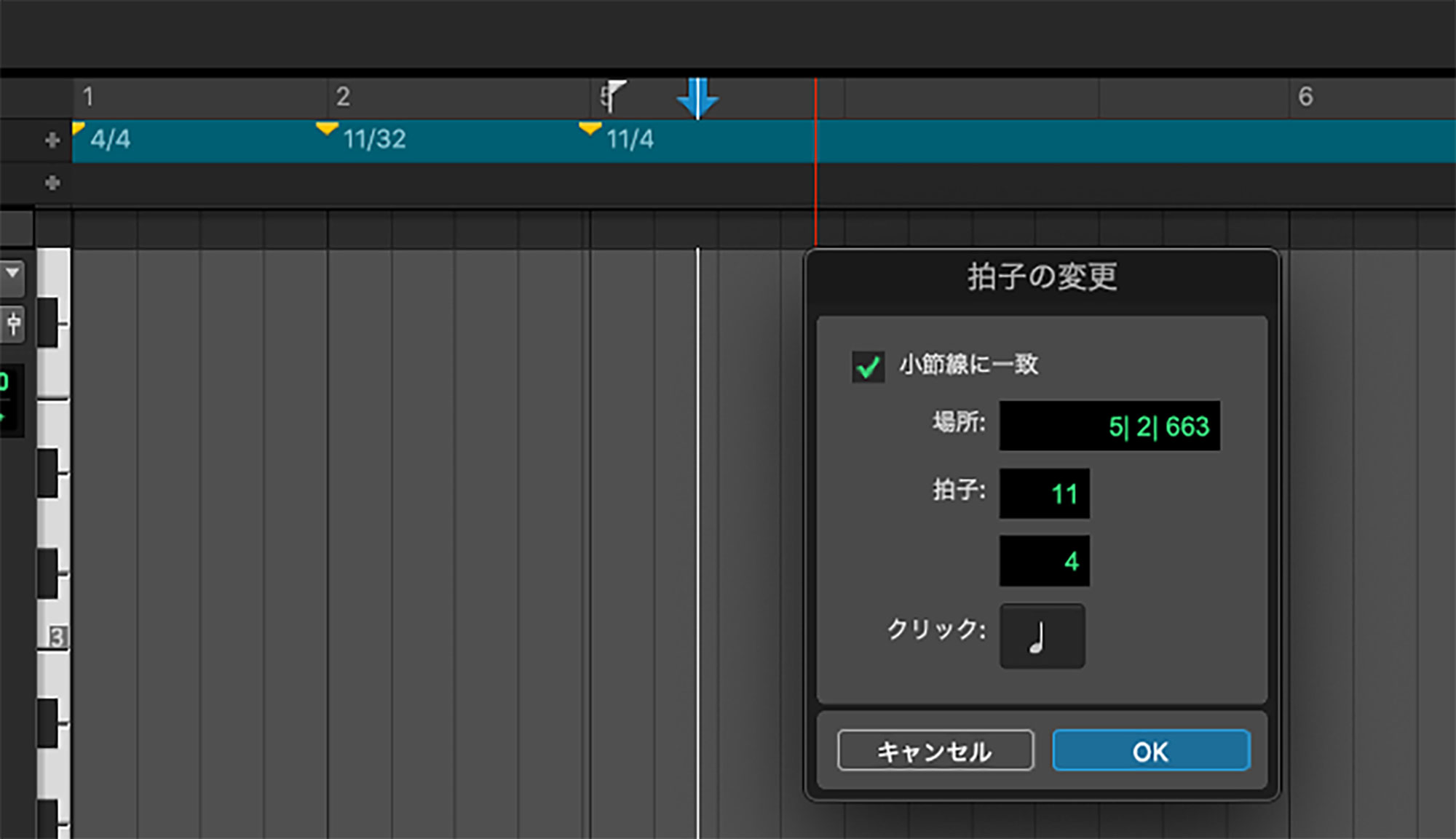

まず最初にですが、オッドタイマーには欠かせないテンポチェンジと拍子変更を見ていきます。

いやぁPro Toolsは簡単でした。右上のトランスポートにテンポと拍子の変更があるので、ダブルクリックすればメイン部分は変更可能です。

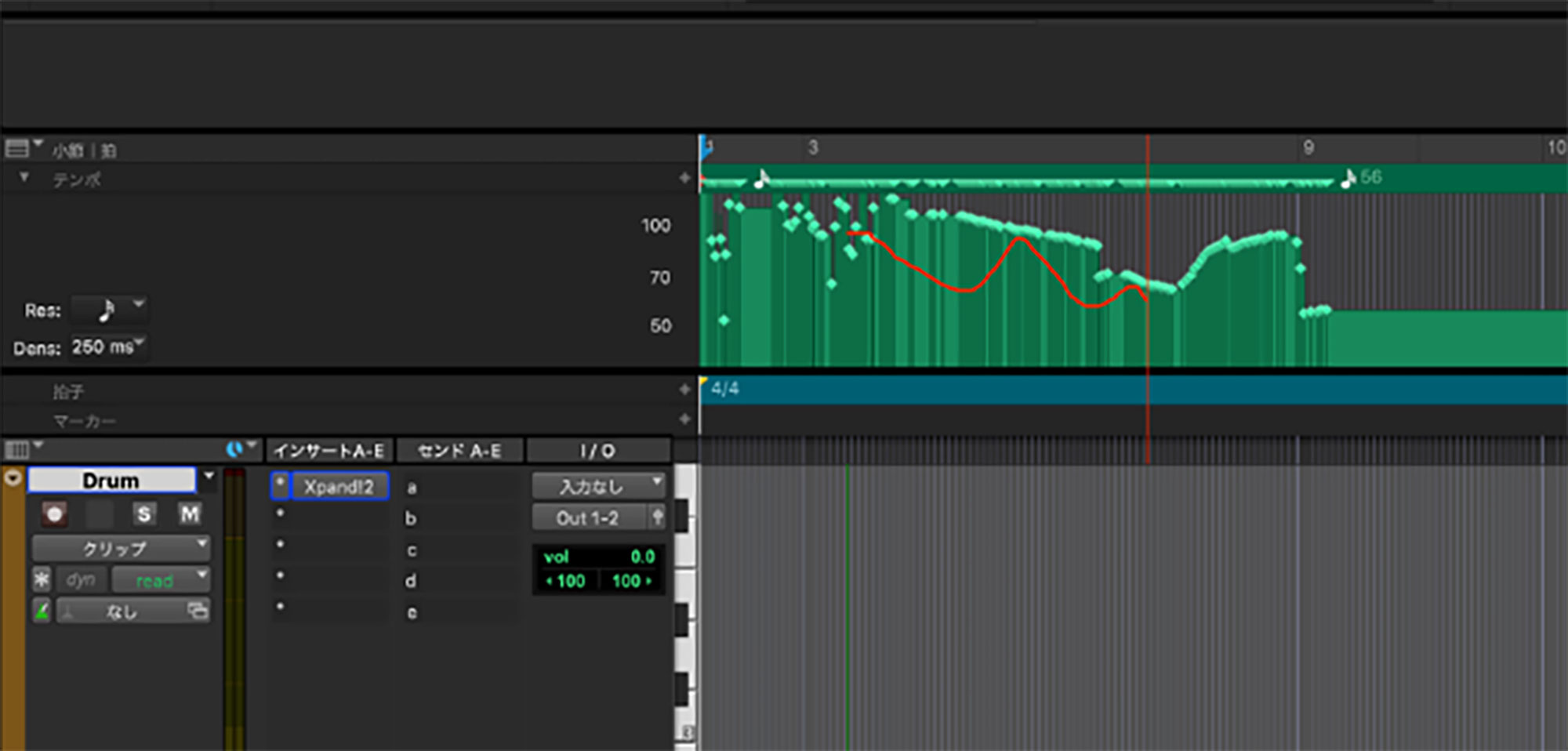

加えてテンポチェンジを自由自在に放物線を描く様な変更をしたい時は、セッション画面の上部にあるテンポ欄を開き「Control」を押しながら、赴くままに描くと揺れ動くビートを刻めます。

【テンポ欄を開き、Control押しながら描けばウネウネできます】

ドラムの打ち込み

さて、長かった前置きも終わり、これでようやくドラム音源を立ち上げ、打ち込みを行なっていきます。

Pro Toolsと言えば「Xpand!2」が所謂マルチ音源の立ち位置になりますが、一応他にもビートマシン系の「Boom」と言うのもあります。

ですが今回はハードロック調にしたいので、Xpand!2を活用していきます。まずこの音源、最初に申し上げますが、優しくありません。

と言うのもドラムキットと言う括りはなく、4レイヤーにそれぞれ、スネア、キック、タムシンバル類その他と言う感じで音色を設定してあげます。(本当はプリセットで選べたと思うのですが、最近は反映されないので、手動で設定していきます)

一応、Selectと言う名称がついている通り、それぞれのタイプを選ぶことができます。B0、C1とかとか鍵盤の配置でセレクトできつつ、タム類などはHats!Toms!と言う感じでざっくりと選択が可能です。

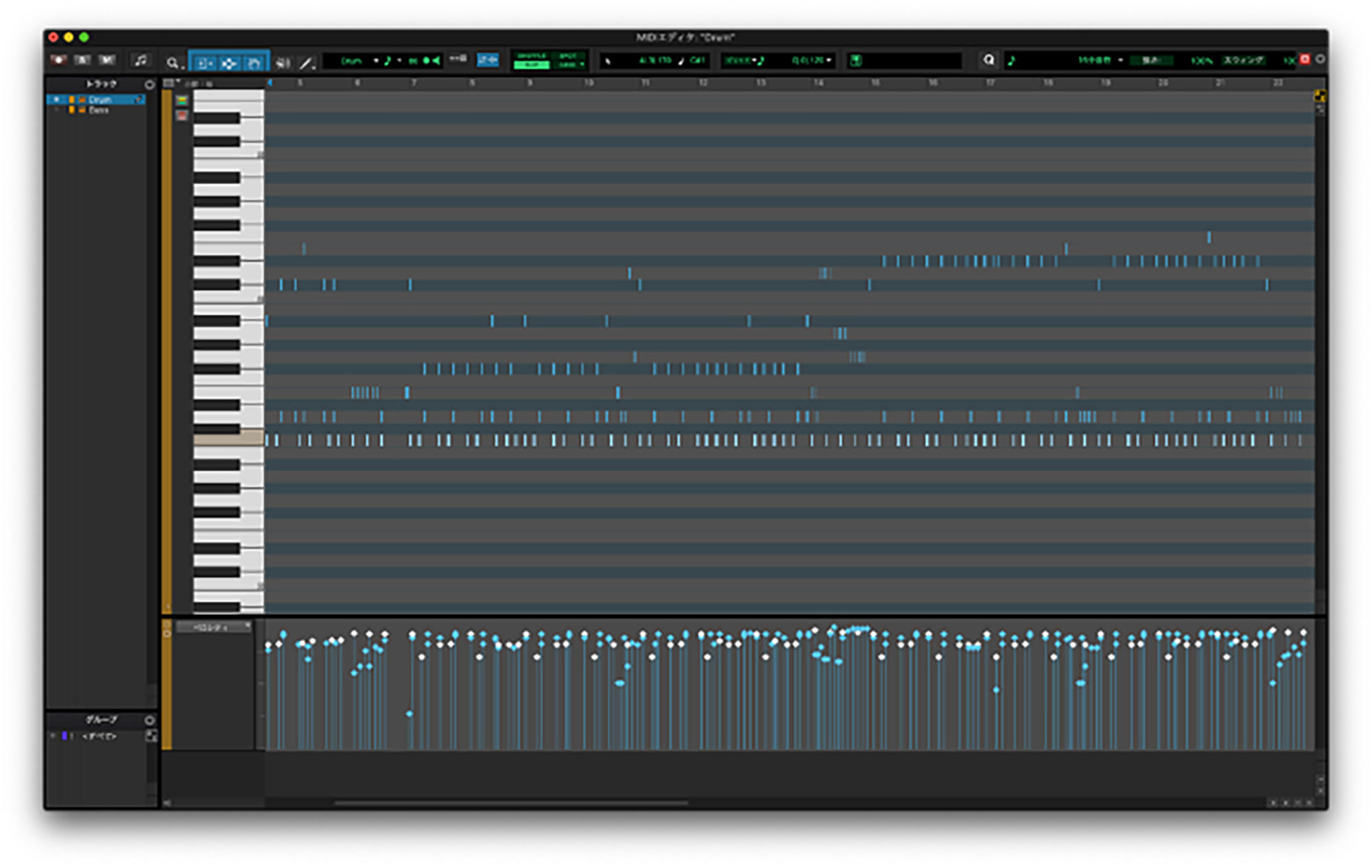

とりあえず今回はリスト内にある上から順番に設定をしていきます。なお今回は慣れているPro Toolsなのでグリッド線なし、スナップもOFFで挑んでいきます。

再生しながら崩れない程度に適当に打ち込んでいきます。まあ流石にこれまでと同じ流れなので、簡単でしょう。

やはり慣れているせいか、これまでのDAWの中で一番早く打ち込みが完了できました。

ショートカットで「コマンド + D」でディプリケイト(複製)ができるのですが、コピーしたい小節をなんとなく範囲選択し、選ばれている状態でこのコマンドを実行すると、Pro Toolsの場合、大体小節単位でいい感じに後ろへ複製されます。多分他のDAWでも同じ様にできますが、Pro Toolsではどこにノートが複製されるか癖もわかっているので、サクサクです。あと、ベロシティを直したい場合、特にドラムの場合はキックがC1とか決まっているので、左側の鍵盤部分をクリックすれば、そのラインのノートが全選択され、ベロシティ欄をControl押しながらウネウネ書くだけで完成です。なおXpand!2の音色ですが、ベロシティが120にいくと、だいぶ主張が激しいので、100-110ぐらいで留めておくと良いのかもしれません。

ベースの打ち込み

無事にドラムの打ち込みも完了しました。続いてベースの打ち込みをやっていきます。

ベース音源もXPand!2かぁーって思ったのですが、なんとStructure Freeに「Finger Bass」があったので、これに決めました。よかったです。

ベースも得意の複製でサクッと打ち込んでいきます。なおPro Toolsの場合、キーボードの「T」と「R」でズームイン、アウトができますので、ペっペッペっと切り替えながら全体を見ていきます。

そしてPro Toolsの良いところですが、再生を止めたら、最初の再生した位置にロケーターが戻り、繰り返し再生して確認ができます。

さらにノートを打ち込むと一緒にロケーターも追従してくれたり、またリージョンなども選択したりすると、その頭にロケーターがついて来てくれるので、サッとアレンジしたら再生、もっと手前をクリックして再生な感じで、音の確認も非常に簡単です。

たまに戻らなくなる時がありますが、キーボードの「N」を押すと戻ります。うーむPro Toolsはやっぱりやり易いかなぁ。そんな感じで無事に完了しまして、次にベースエフェクトを探していきます。

Pro Toolsの新規(サブスクリプション)または永続版のサポートを毎年更新されている方は「Eleven MKII」の使用が可能です。

前述にも書きましたが、昔はEleven自体は別途オプションだったり、もしくはEleven Rackを買った場合にこのプラグインがついておりました。

今は毎年更新されている方は使用可能です。早速ベース音源にもこのEleven MKIIを使用していきます。

ギターの録音

さてさて無事にベースも打ち込みが完了しましたので、ギターの録音を行なっていきます。

録音といえば、Pro Toolsなところがありますが、これまでのDAWの波形編集も改めて振り返ると、だいぶ進化して使いやすくなっており、正直操作性においてはだいぶ差はないような気がして来ました。(特に見た目の部分ですかね)

無事に難なく録り終えて、ギターのエフェクト感は、Elevenですねと言うサウンドに仕上がりましたが、使用したプリセットは 「’67 Plexigis V」でなんとなくマイクは87にしてみました。

ループレコーディング

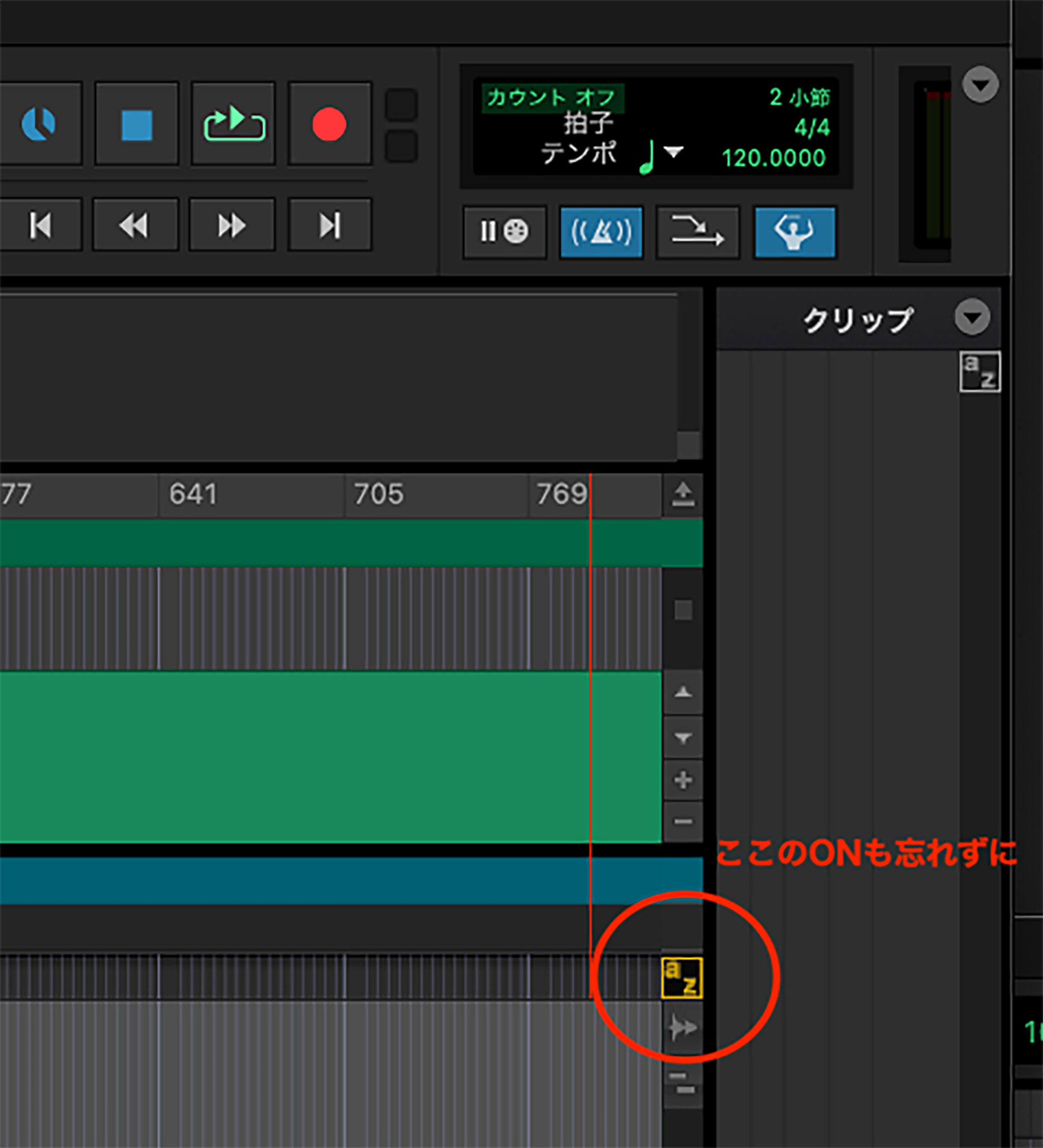

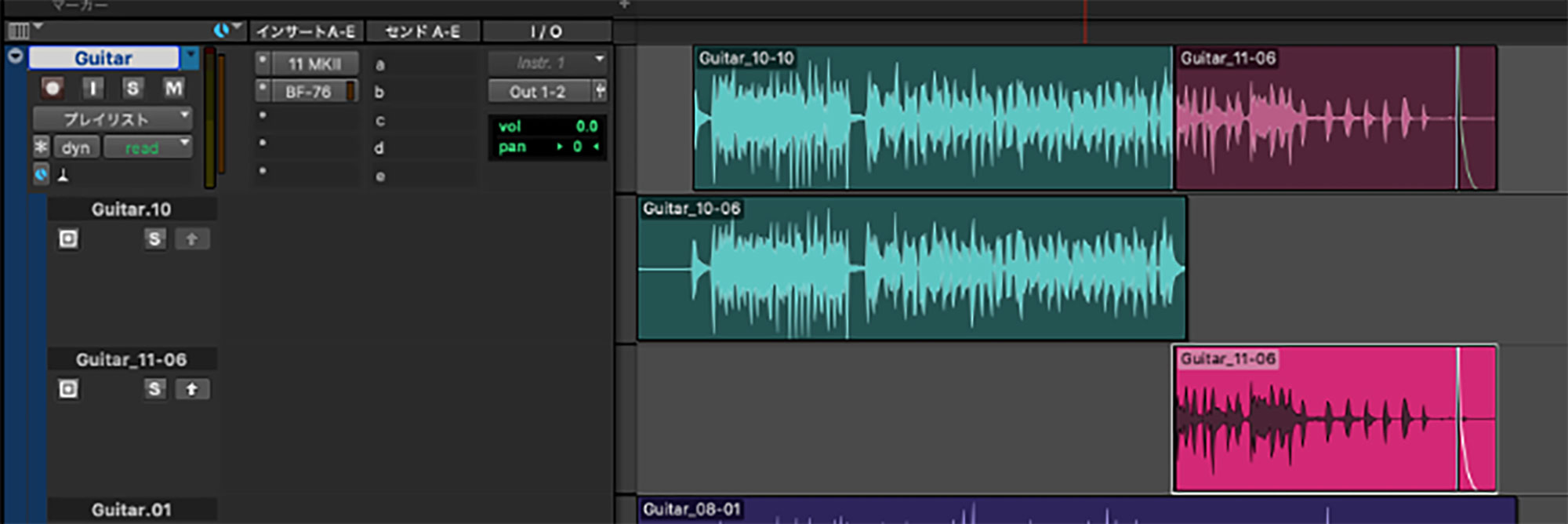

そういえば、Pro Toolsのループレコーディングについてですが、実はデフォルトでは、ループして録って行ってもプレイリストが自動生成されず、都度止めないといけないのですが、初期設定で自動生成にチェックを入れてあげると、ガンガンエンドレスで録り直しして候補のトラックをためておくことができます。

デフォルトでONにしても良い様な気がするんですが、なぜか最初はチェックが外れているんですよね。とりあえず何回か録って、結局最後のテイクになりました。でも一回一回止めるよりは何回も挑戦できるので、楽ですね。

【ギター録音の波形とプレイリストから良いテイクを選択(リージョンを選んで、上矢印を押すと、波形がポンといきます。】

そしてもちろんですがクロスフェード然り、フェードイン、フェードアウトの機能もあります。

コマンド + Fを押せば詳細設定しつつフェードをかけれますが、ただ「F」を押した場合は初期設定で設定されたデフォルトのクロスフェード設定したのをすぐに反映できます。

Out Of The Arena Avid Pro Tools バージョン完成!

こんな感じで無事に諸々の工程が完了しました。

あとは「BF76」と言う昔ながらあるプラグインを使用していきます。ATTACKとRELEASEが実機と同様に逆の回しで調整していき、そしてお気に入りの「Channel Strip」も入れつつ、最後にMaximをインサートして完了です。

無事に出来上がりを聞いてみると、やっぱり慣れているせいか、DAWの中ではまだ良い感じに聴ける仕上がりになって様な気がします。

ちなみにそんなEQはいじってはいないので、Xpandや、Structure Freeはすでに完成されている音源で、ギターも良い感じにMixできる様にチューニングできているのでしょう。ふむ。

DAWごとの仕上がり比較

さて、Pro Toolsでも無事に曲を作ってみました。

曲を作ると言う行為自体は別のどのDAWでも全く問題なくできるかと思いますが、出来上がりを改めて聴き比べるとだいぶ違いますね。

これはレベルメーターの見方の慣れもあるのですが、各トラックをどこまでレベルをあげて、EQなども音源毎にどう言う癖があってを把握するとよりクオリティをあげれるのかなと思います。

でもPro ToolsでXpandやStructure Freeで今回みたいに使うのは初めてなので、やはりどのDAWで使用するにもトラックのピークメーターの見方、マスタートラックに対してもどのレベルまで上げるのかは重要項目になるのではないかなと思います。

皆さんはどれが一番好きですかね?また機会あれば他のDAWでも比較できたらと思います。それではご機嫌よう。