SHURE マイク色々比較してみた!

みなさんこんにちは、PD安田です。ライブをする、あるいはリハーサルをするにあたり、必要な機材と言えば?そうですマイクです。一応ですがマイクは会場で借りる事も出来るので、Myマイクを持っていない方も多いかと思うのですが、せっかくよく使う機材なので自前のマイクは持っておきたいですよね?

ということで、実際に自分専用のマイクを持ちたい!を叶えるべく、いろんなブランドや種類がある中、どれを選んだらいいのか?を解消すべく、今回マイクの代表として誰もが知っているSHURE製品からハンドヘルドマイクを集めて、製品の違いを見ながら紹介していきたいと思います!(案外どんな違いがあるか知らないですよね?私も知りたい)それでは行きましょう!

はじめにマイクの仕様の見方について解説

SHUREに限らずですが、どのブランドにもマイクの周波数特性(F特とも呼ばれております)についての仕様書がしっかりと用意されており、図を見るだけでどんな特徴のマイクなのか?というのがわかるようになっております。ただ、図でわかったところで、自分の声に対して合っているのか?そして使い易い?は文章ではわからないので、こればかりはしっかり店頭で試して比較するのがベストです。ですが、事前に周波数特性を把握し、知識を得た上で試すと自分の声質に対しての相性や、癖を把握しやすく、今後の歌い方も向上できるかなと思います。私も勧める割には自分の声の特徴などあんまり考えたことがないので、今回を機にメーカーページで用意されている特性の表グラフなどを見て、実際に録音して細かに違いを見ていきたいと思います。

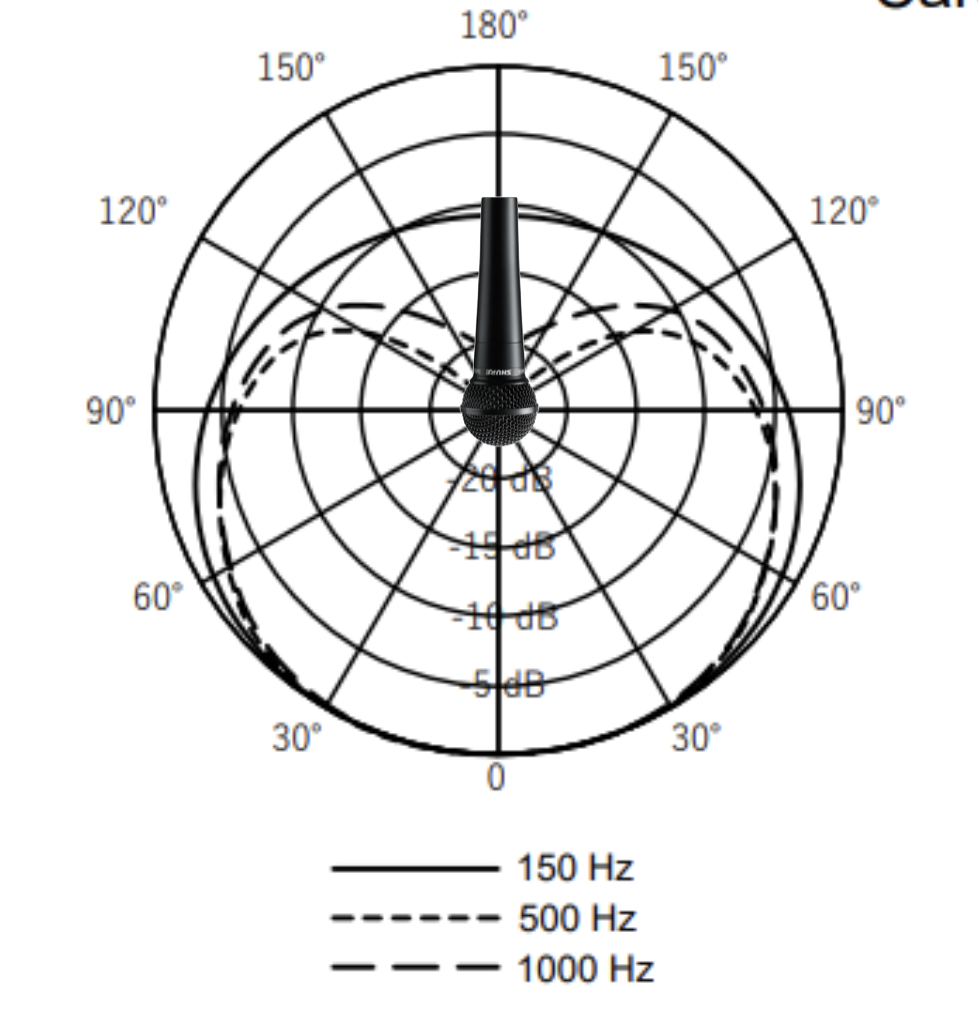

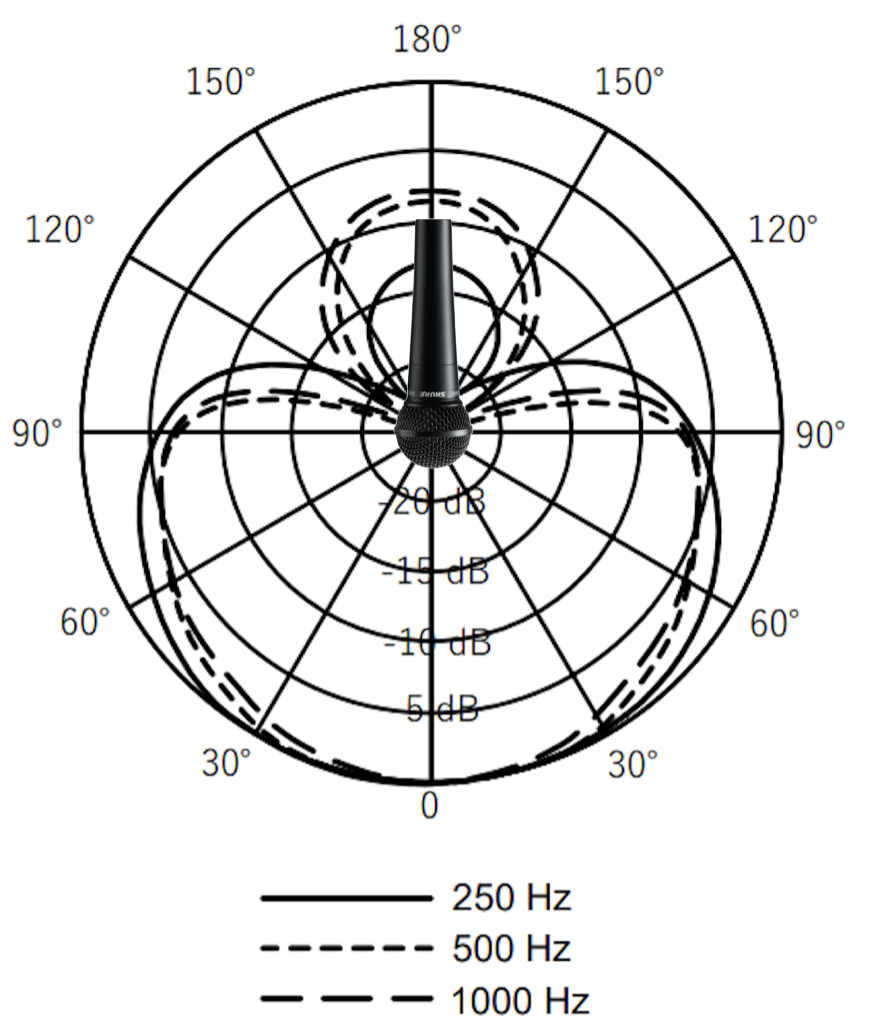

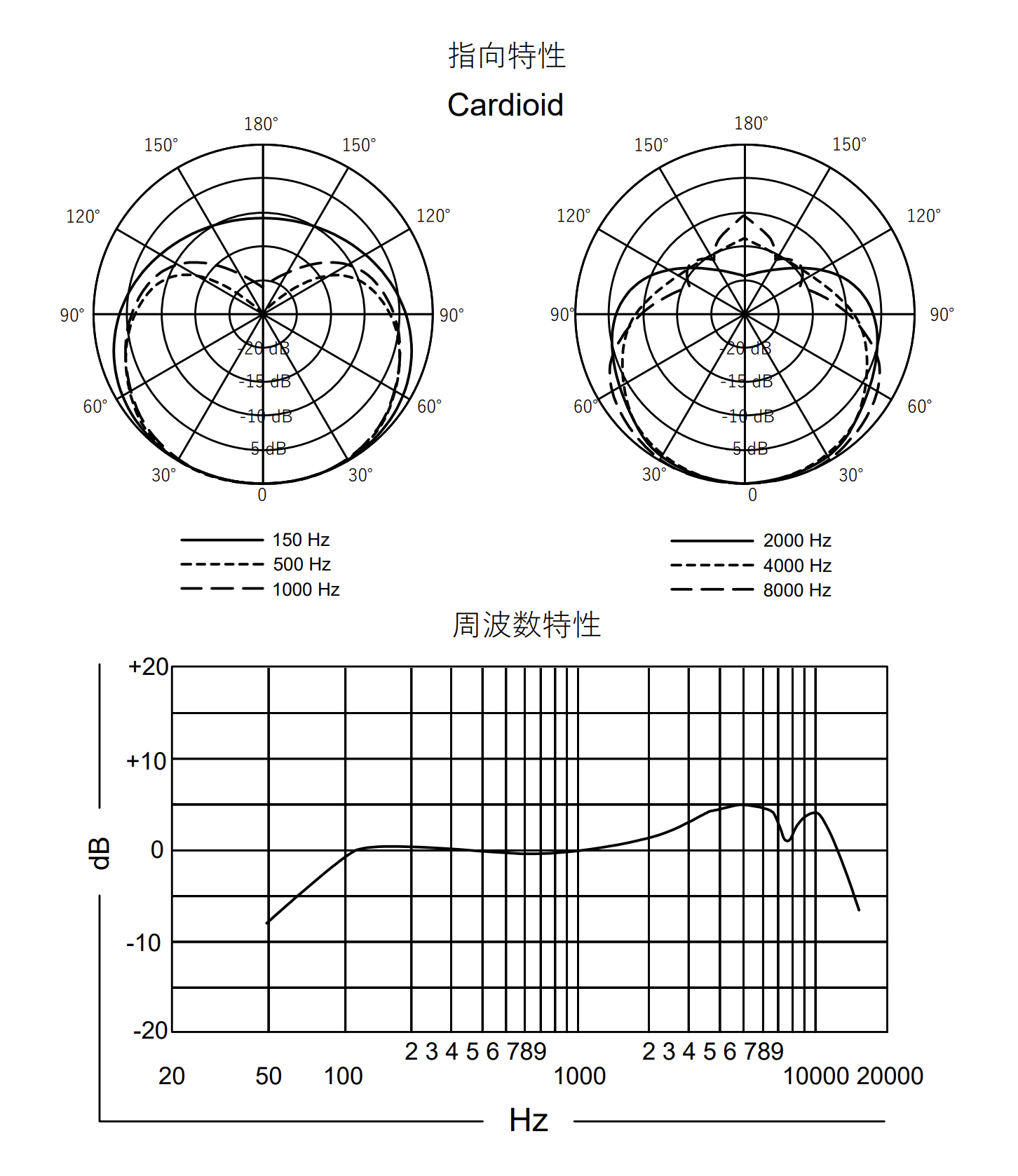

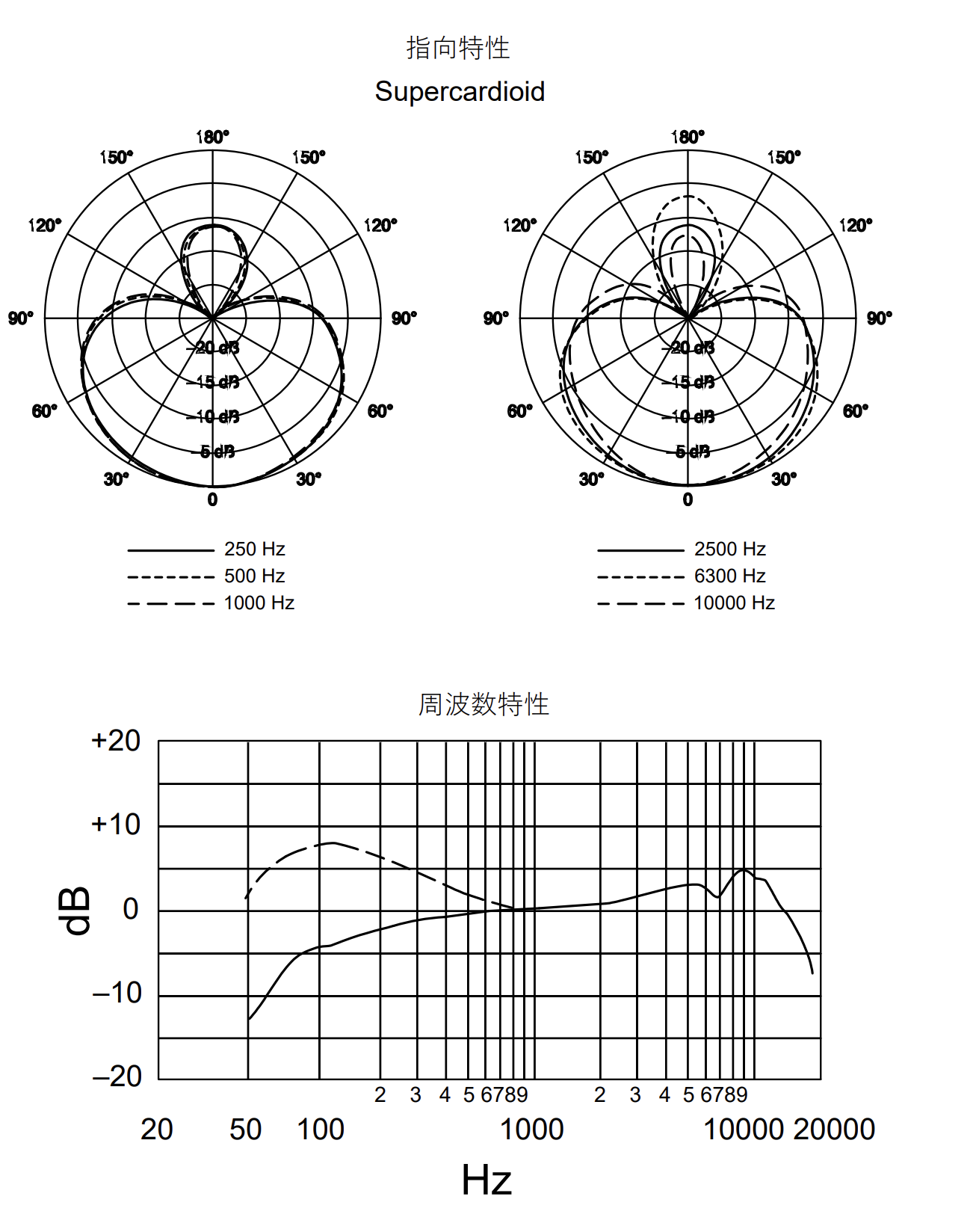

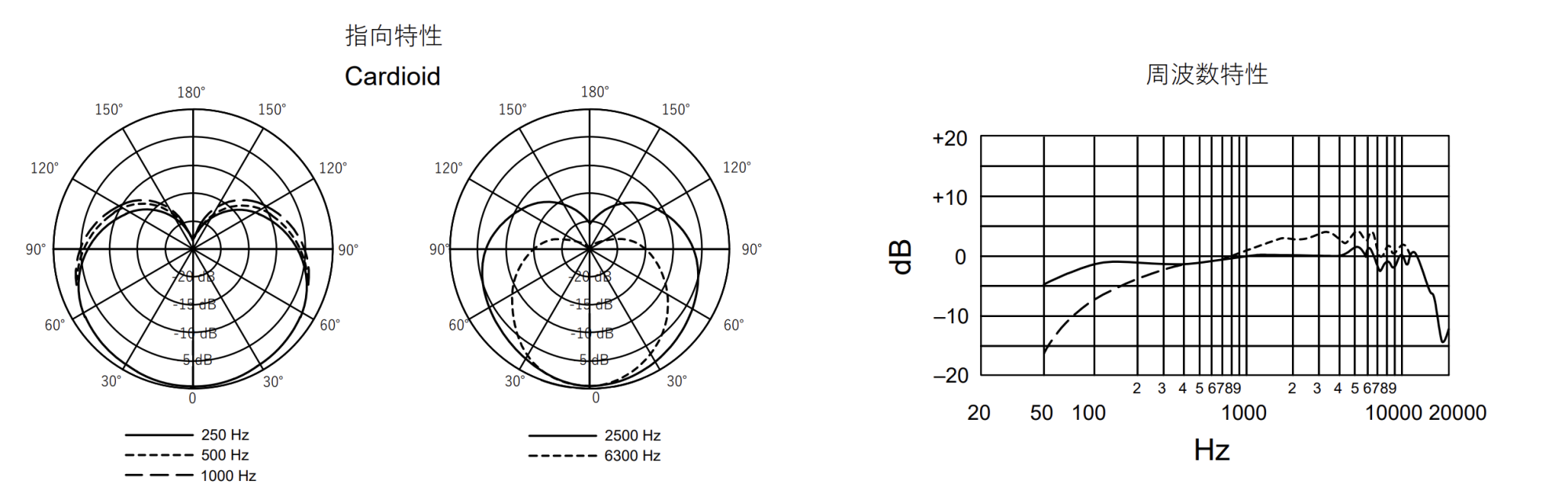

それでは早速、製品の仕様を調べていきたいと思いますが、まず製品の説明に加えてスペック表を見にいくと、この下記のような円状のグラフが出てくるかと思います。この円グラフは実際に中心にはマイクのイラストはないのですが、分かりやすくイラストを置いてみます。

左のグラフはSM58、右がBeta58の表になり、0°が正面で、180°が背面となります。そして円の中にハートの様な形をした線が見えますが、これが収音できるレベルを表しており、円の中心から外に向かって0db(最大)に広がっております。さらに周波数別で線の種類が変わっておりますので、ざっくりではあるが参考にしやすくなっております。なおよくマイクの製品紹介で「カーディオイド」と記載を見かけるかと思いますが、ズバリこの収音域がハートの様な形をしており、前面に向かってハート型の領域で収音できる特徴があるマイクのカテゴリとして「カーディオイド」と命名されております。そしてこの右のグラフのようにさらに前面にフォーカスを絞ったものが「スーパーカーディオイド」となっております。(120°方向のラインに特徴が出てますね)

特に低域は部屋内の響き方で回り込んでくることが多く、150Hz、250Hzの部分は特にどこでも音を拾ってしまう要素がありますが、カーディオイド、スーパーカーディオイドそれぞれで特徴の違いが顕著に表れております。500Hz以降の線も両者共に違いが出ており、周りの音の被りなど入りやすい、入りにくなど、実際の現場によって使い勝手が大きく変わってきます。なのでどのマイクにしても実際ライブ現場で使用する際は、自分の返しのモニタースピーカーを置く場所、そして内音(ステージ上のギターアンプや、ベースアンプなど)の音の出る方向を見て、立ち位置には注意しなければならないかなという感じです。

ちなみにスーパーカーディオイドの方は後ろ斜め方向の収音がないので、周りの音がうるさいかも?というときに有効的です。なので、カーディオイドのマイク、スーパーカーディオイドのマイクを2本持っておき、場所に合わせて持ち替えて挑むといいのかもしれません。ただ、この少し絞った指向性のスーパーカーディオイドの場合、図からもみて取れるように、30°の位置から2db下がっておりますので、歌う口向きの角度が変わると、中低域が薄くなる分、急に声が小さくなる可能性があります。なので、歌う技術の中にマイクの持ち方に加えて、しっかり口元に固定できる安定したパフォーマンスができるように、ベストポジションをキープできる技術も必要になってきます。もちろんですがこれもパフォーマンス演出にも直結しますので、マイクの癖を知った上での練習は欠かせないかと思います。

自分の声質を調べてみる

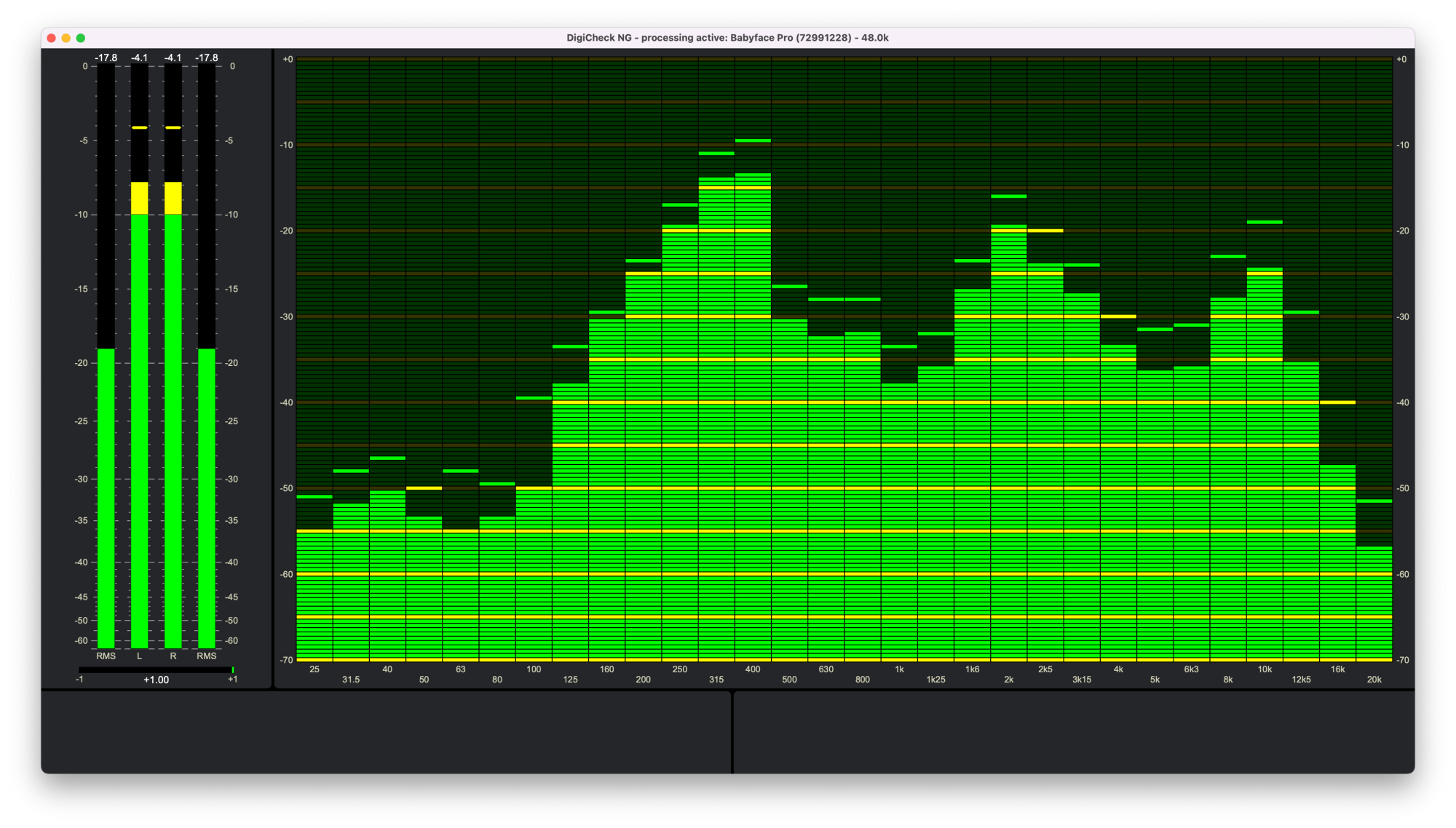

前置きが長くなりましたが、各種のモデルを見ていきたいと思いますので、実際に自分の声のデータをとってみます。SM58でBabyface Proを繋ぎ、Digicheckでアナライズを見ていきます。

この後に各モデルの違いを動画にしてみましたが、このアナライズで録ったセリフ?は「せい!」です。サ行の最初に空気が歯から抜ける高域に、母音の「e」「i」で低域が後からくるイメージです。スクショのタイミングは「セ」を言い切った後になるので、高域は若干減少したタイミングになりますが、2KHz、10KHzが特徴的です。加えて低域は400Hzが出ておりますが、1Kとかないので、多分自分の歌声はこのままいくとギターとか入ると埋もれるんだなという印象です。

それではまずは一通り録ってみた動画を撮りましたので、こちらをどうぞ!

1,最も定番でSHUREの代表モデルSM58

言わずと知れたSHUREの代表的なマイクといえばSM58です。歴史についてはメーカー公式にて詳細が書いてあり、とても面白いので見ていただくことをお勧めします。

リハスタでも多く普及しているのは、おそらくはこの耐久性が非常に優れており、モデルとなるスタジオが導入していたことから、今日に至っても定番のマイクはSM58になっております。

さて肝心のサウンドですが、これがいわゆるスタンダードなサウンドになります。1KHzから2KHzまでが緩やかになっておりますので、人によっては「もっと抜けが欲しい」と意見があるかなと思いますが、まずは他のマイク選びでも基本的にはSM58を基準に選ぶといいのかなと思います。いい意味で普通に使用できるマイクな立ち位置なので、自分の声がSM58に対して、高域よりで細く感じてしまうのか、篭りがちなのかを把握するとベストです。ある意味、絶対1本は持っておきたいマイクかもしれません。

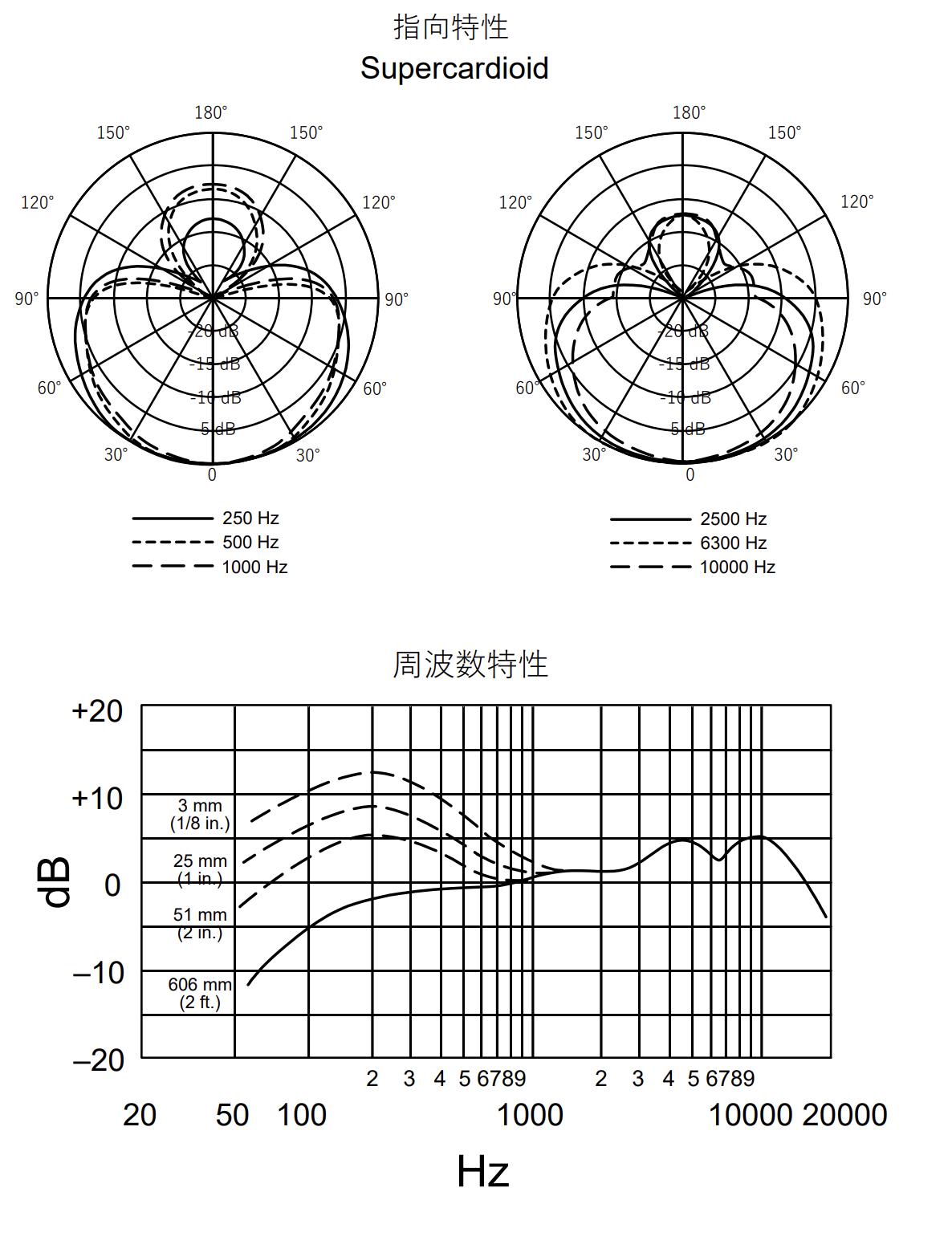

2,SM58のアップグレードモデルBeta58

こちらは公式で説明がありますが、スタンダードなSM58と比較してグリルの強度と、マイクの指向性の違いがあり、Beta58はより指向性の強い「スーパーカーディオイド」になっております。SM58と比べると、バックの演奏が鳴っていても立ち位置の角度によっては拾いにくくなり、自分の口元をよりピンポイントで狙いやすくなります。ですが口の角度でも差が大きく出ますので、ギターボーカルの方で、たまにギターの手元を歌いながら変えてしまうと、バラツキが出てしまう使い難さがあります。

まず図で見ていくと特性的にはSM58よりも1KHzがややあがり気味で700Hzが若干下がり気味です。なので相対的にですが、High寄りの傾向があり、実際に動画で見ても、結構自分の声のレベルが変わっております。(急に大きく聴こえますよね)私みたいに、ちょっとこもりがちな声質の方には、選びやすいマイクかなと思います。

3,ドラムのスネア、アコギ、ギターアンプと楽器系にはよく使われるSM57

SM58との違いは、グリルがあるかないかという部分で、主となるカプセル部分には違いはないモデルになります。SM58の場合はヘッドにグリルがあるので、多少喋った時のポップノイズが軽減されます。一方のSM57はこのグリルがないので、ダイレクトに伝わり、ボーカルではあまり使用されないマイクです。どちらかとドラムのスネアや、ギターアンプといった吹き付けのない楽器などに愛用されているマイクとなっております。一応メーカーの説明上ですと、グリルのあるなしが製品の違いらしいですが、SM57の方が若干レスポンスの良さと高域が強調されます(グリルの影響が結構でかい?)。実際特性を見てもこれまでの58シリーズと比較して、5KHzがだいぶ出てきております。加えて400Hz,500Hzと、歌声でちょっと篭りやすいとこが凹んでいるので、これも相対的にハイ抜けを目指すなら57になるかなと思います。なおポップフィルターの役割が全くないので、歌で使用する際は、ブレスをコントロールしながらの歌い方を研究しなければいけないので、歌で使用するにはやや難易度が高いマイクかと思います。

ここまでは図による説明でしたが、いざ自分が録ってみるとBeta 58がその前にあるためか、だいぶ落ち着いたサウンドになっているのが分かります。(音量が小さくなった感じ?)そして周波数特性にある400Hzの凹みがもしかすると私の声質の要になるところが削れているので、ここも大きく影響している可能性があります。

4,そのSM57の上位版Beta57

先ほどの58の時もそうでしたが、Beta57でも同じくスーパーカーディオイドになります。なので、もしかすると楽器系(特にドラム)で周りとの音の被りを減らすには、Beta57がいいのでは?と思うところですが、この特性のグラフで見て分かる通り、Beta58の特徴が似ており、Beta58よりもややフラット気味なのがこのBeta57かなと思います。Beta58も悪くないけど、割とドライな声質の方や、レンジもフラットに出る楽器系にはBeta57の方がマッチするかもです。そしてこのBeta57もスーパーカーディオイドになるのでちょっとシビアに設置しないと安定したサウンドにはならない感じになります。

そして先ほどのBeta58では説明していませんでしたが、なぜかBetaシリーズでは特性グラフに点線が表示されており、距離における特性の表示が加えられております。そもそも3mmの距離となると、ギターアンプのネットにつくかつかないかくらいの距離感で、ボーカルも口がつきそうな距離感ですが、200Hzが10dbとだいぶ出てくるので、ヘビーな低域のある楽曲では有効的かなと思います。楽器の場合はこの特性を見た上で距離をしっかり測った上で設置をしておきたいところです。でも特性をバッチリ覚えていれば、実際にレコーディングで活用する際、狙った音を求めれるので、EQなしでもバッチしなサウンドが収音できるかもしれませんので、結構夢のあるマイクではないかなと思います。

さて、いざ試してみた印象ですがBeta58のはっきりしている感じが、さらに高域部分にフォーカスされたようなサウンドでした。なので、声の質がだいぶ太い人にはちょうどバランスが保てるかもしれません。そして収音域もだいぶ絞った感じで物理的に先端のマイクも細いので、そこに狙って歌う意識が必要そうです。個人的には一番使いやすかったです。

5,ハンドヘルドだけどコンデンサー仕様のBeta87

これまでの57、58の違いとしては、全体的に右肩上がり(高域重視)なので、あまり声量が大きくなく、ちょっと篭ってしまう声質の方には、適したマイクなのかなという感じです。ある意味抜けを狙うなら87でしょうか…。そしてBeta87はスーパーカーディオイドの分類ですが、30°、60°方向の低域は比較的拾いやすく、収音域はやや普通のカーディオイドよりな傾向が見受けられます。なので、マイクから見て前方面(自分の背面)にある楽器などは注意が必要で、特に足元のモニターから出てくるベース音や、手に持ってベーシストのそばに行くとちょっと危険です。あと前述の通り、高域重視傾向なので、キンキンのハウリングも気をつけたいところですね。

ちなみにグラフに点線がありますが、これは1cmの距離における特性になっており、黒の折れ線は60cmの距離での特性になっております。近づけた場合先ほどのBeta57,58とかと比べると100Hz近辺が特徴的になっておりますので、これまでのマイクにもうちょっとローの感じをを足したい?場合はBeta87がおすすめかなと思います。(マイクとの距離によってはややドンシャリ傾向に当たるかなと思いますので、上手く扱わないとハウリング起こしやすい可能性が高いです)

試した感想ですが、このスペックの通り角度的にはどこでも拾えれる印象にありました。そしてマイクの距離が近いと低域もかなり録れておりますので、ローの感じがだいぶ出ておりました。いい意味で解像度高いマイクでしたね。

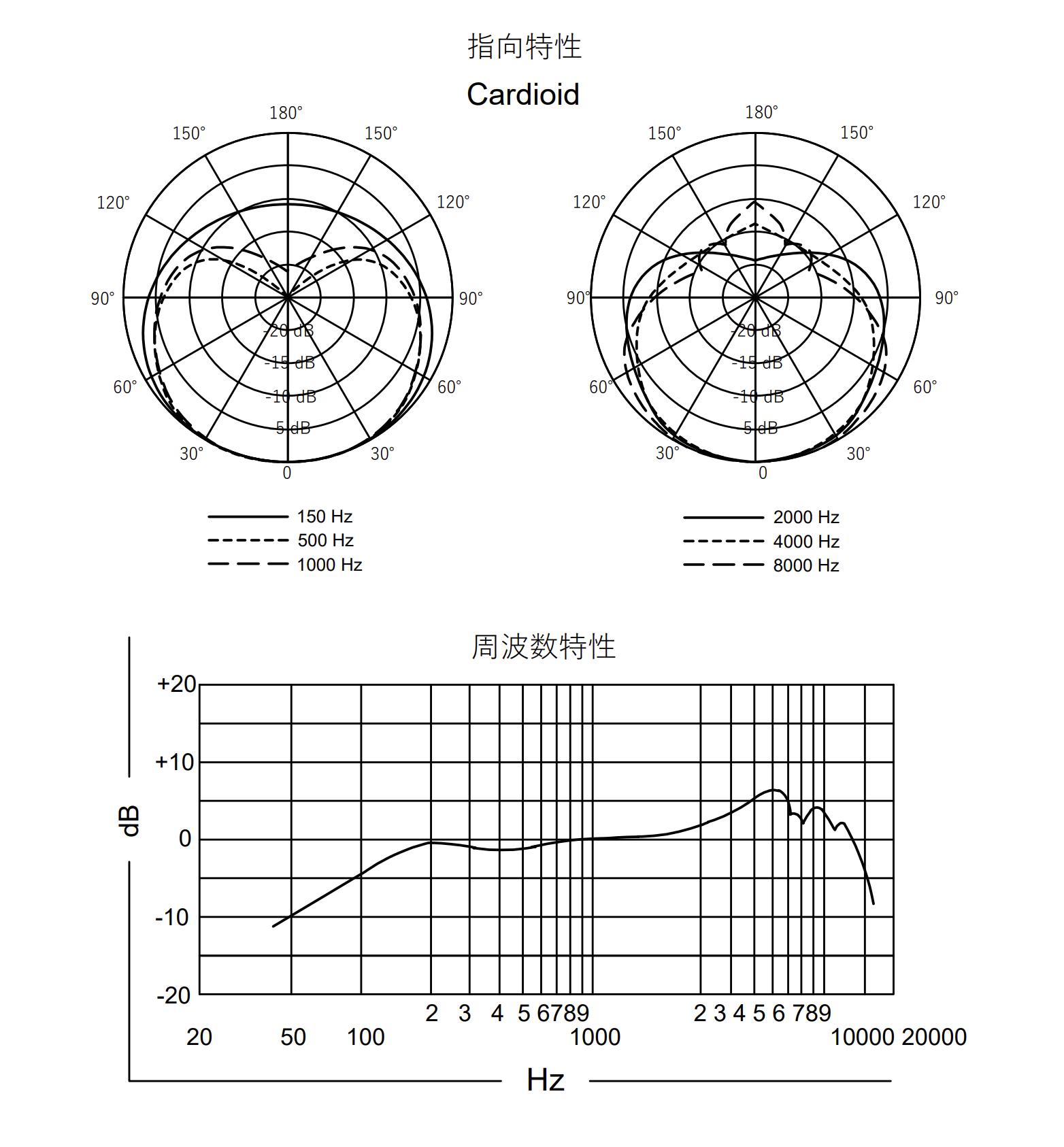

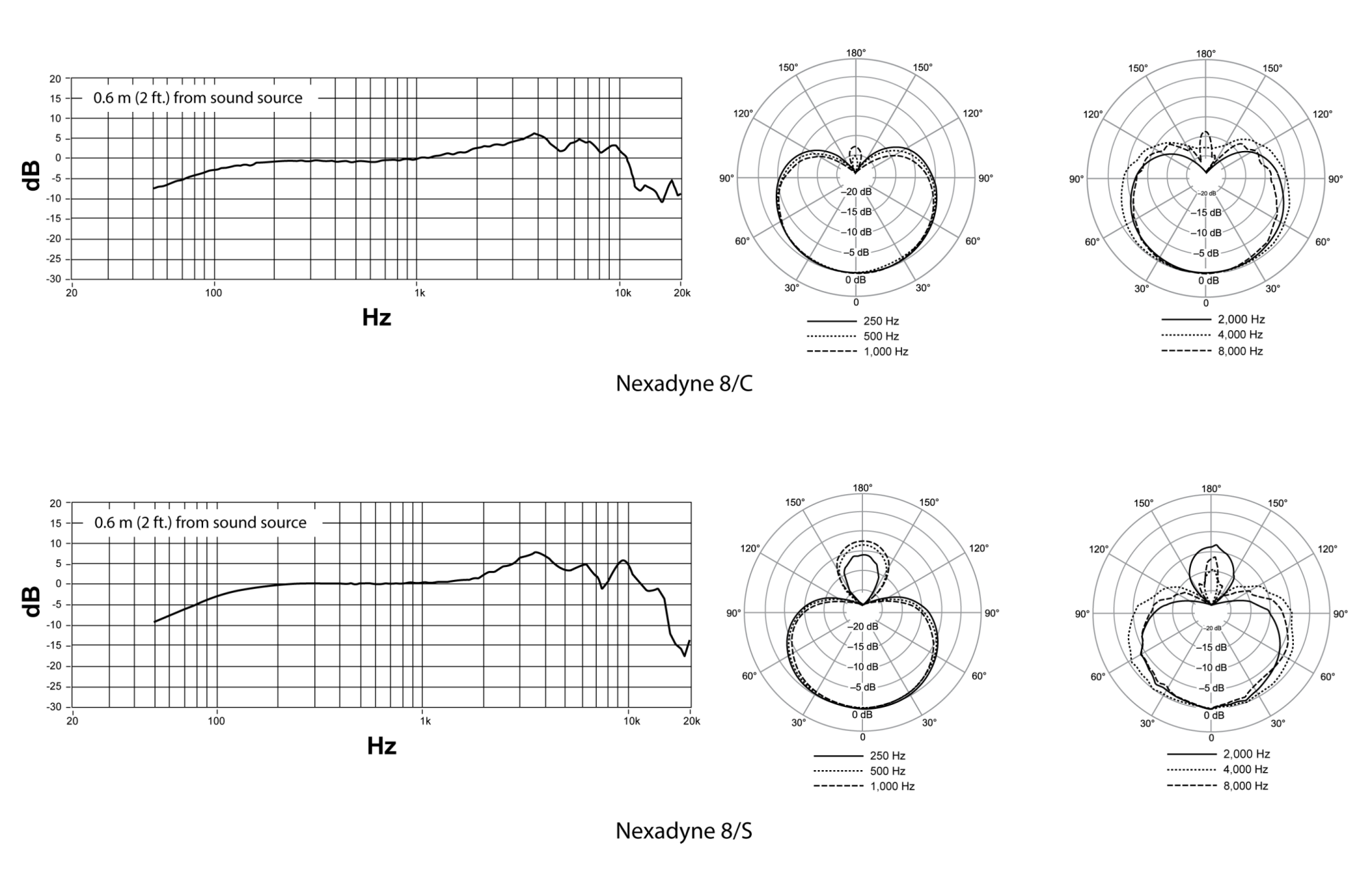

6,最近でたモデルNexadyne 8/C、Nexadyne 8/S

SHUREのマイクシリーズの中で一番新しいモデルのNXNシリーズになります。このマイクはカーディオイドタイプの「C」とスーパーカーディオイドの「S」と2種類がラインナップされております。指向性による違いもありますが、「S」方が全体的に高域の特性が強く、抜けを狙うならNXN8Sの方がおすすめかもしれません。でもこれまでのSM58やBetaと比べても、だいぶボーカルに特化しているような特性で、ボーカル用の周波数としては、だいぶ使い勝手のいいマイクになっているのではないかなと思います。(写真を載せましたが、外見は全く同じです)

そして注目すべきポイントは指向性の円グラフの内容ですが、低域も高域も形を崩すことなく、だいぶ安定した収音が可能になっております。逆に歌い手はこのマイクで安定したパフォーマンスが出来れば、常にベストポジションで演出できるので、使い勝手も然り、立ち回り、持ち方も安定して且つ技量も向上できるかなと思います。例えばSM58のようなマイクで、ちょっとムラのある特徴ですと、場所によって影響を受けやすく、その都度マイクの使いやすさが変化しやすいのですが、NXN8の様にある意味安定している指向性であれば、立ち位置を変えるだけを考えればいいという、割とシンプルに向上できるのがいいポイントかと思います。新製品だけど、すでに多くの人が評価している理由も頷けます。

ちなみに当店のスタッフ間でも音だけ聞いた限りではNXN8(特にS)が一番人気でした。

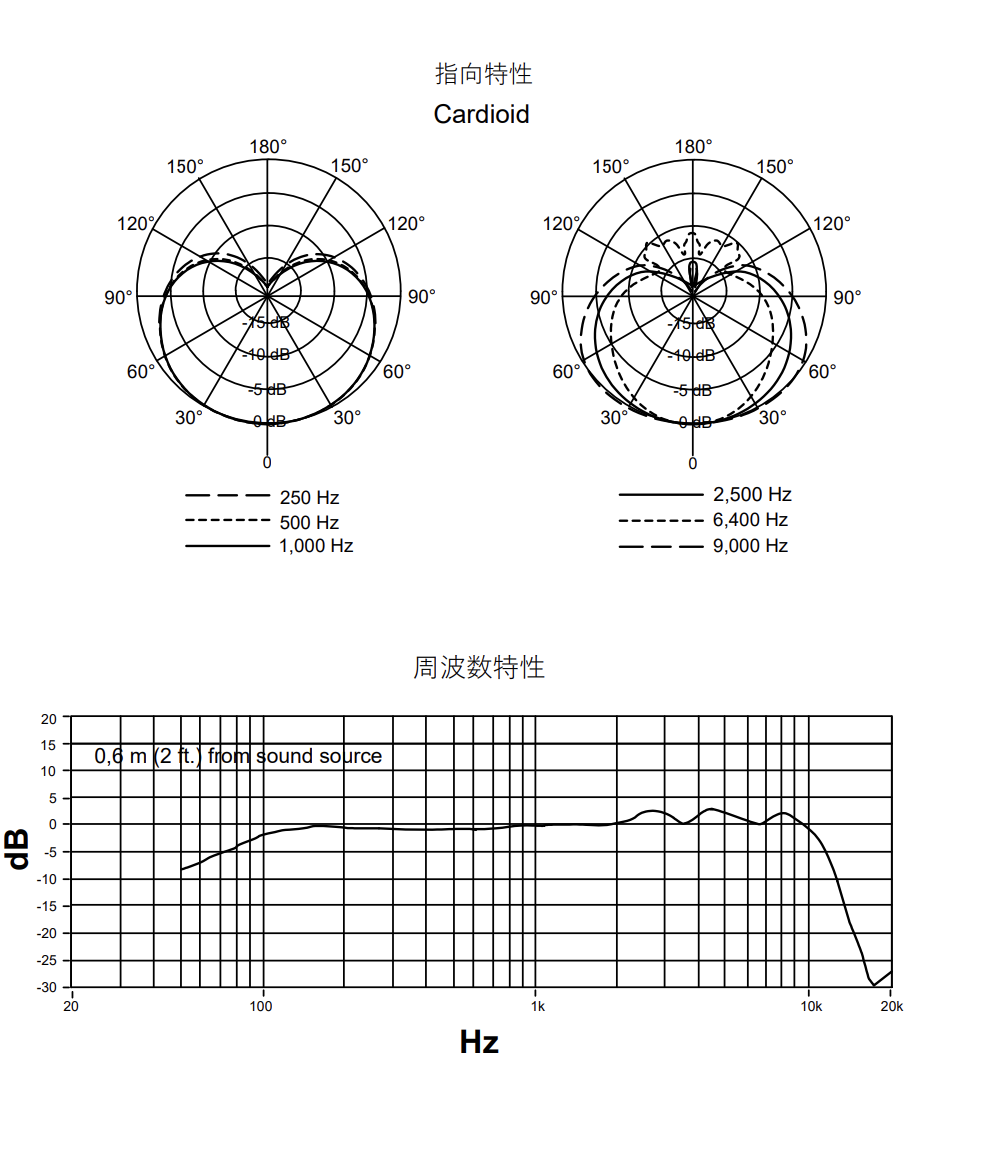

7,SHUREの中でもハイエンドモデル,KSM8

KSM8のスペック

2.5KHz、4.5KHzに特徴があるKSM8ですが、3KHz、5KHzのアタック成分を楽器などに任せる場合、若干そこを回避した特性になっておりますが、これはバンド系のアンサンブルだと、結構効果的にかつ使いやすいマイクなのではないかなと思います。やや値段も他の機種と比べて高めではあるのですが、普段使用しているマイクがいまいち場所によってはノリがいまいちかも…?と思ったらKSMシリーズがいいかもしれません。そして、声質でちょっと歯擦音が特徴的で悩んでいる方は、KSMがピッタリで、ちょうどバンドの合間を縫うようにハイが抜けてくるのがポイントかなと思います。

ちなみにこの仕様内容ですと、ちょうど私の声にぴったりなような気もしましたが、周波数特性がマッチしているからと言っても、それを好むかどうかはまた別の問題でした。全体的にまとまっており、多分どこでも安定したサウンドを演出できるかなと思いますが、ちょっとキャラクターの押し出しがないので、個人的にはBeta57のニュアンスが好きです。でも、音量小さくしても聴こえてくるのはこのKSM8なので、満遍なく拾えているマイクになっております。

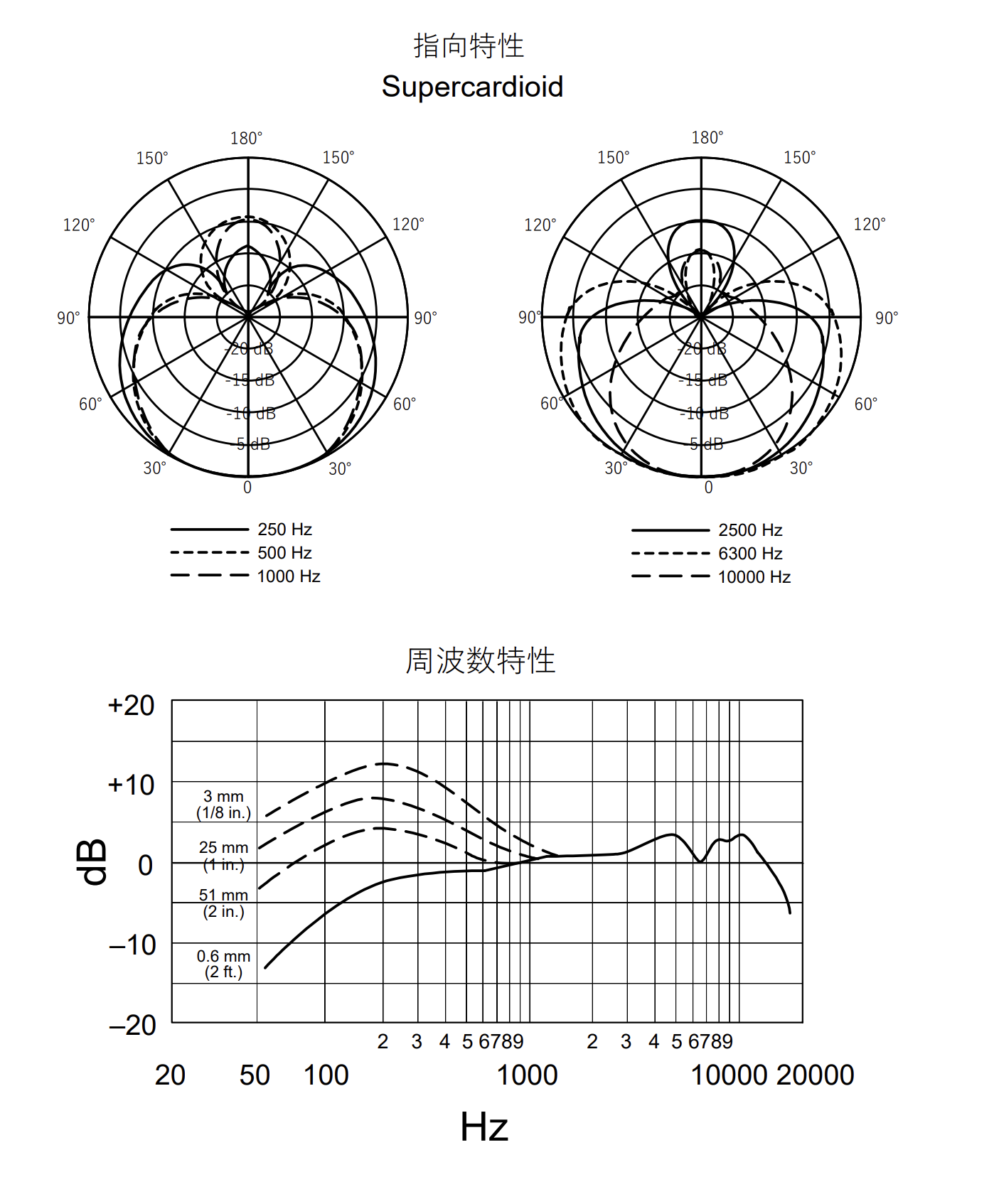

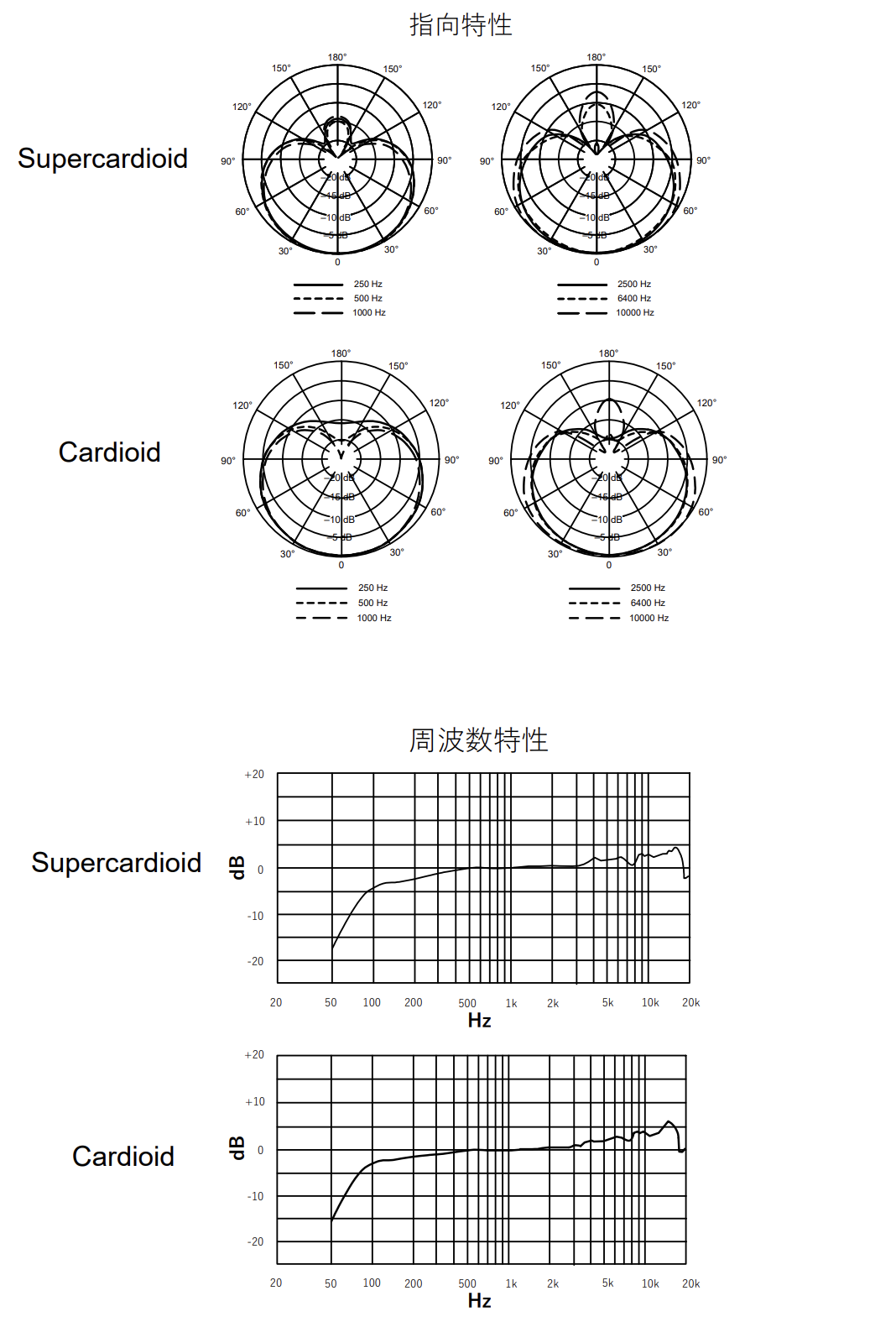

8,同じくハイエンドモデル,KSMのコンデンサー対応KSM9

KSM9(指向切り替えが可能)コンデンサーマイクのスペック

続いてKSM9ですが、こちらは指向性の切り替えが可能なので、ライブイベントの箱によって、適切な仕様に変更できます。なので、これまでの説明を踏まえておくと、現場的にやや音まわり方がひどいな…と思った時はスーパーカーディオイドにするといいかもしれません。(今日、声の抜けが悪いかも?という時にベストです)しかしながらKSM8と比較したいところなのですが、4KHzの部分が全く仕様が違いますので、KSMとしては別物として捉えた方がいいかもしれません。全体的に高域に対しての特性が際立っており、加えて10KHz以上がだいぶ出てきておりますので、ちょっとアタック重視な歌もの関連には合うのかもしれません。そしてややドライブをかけたようなジャリっとした声質にはぴったしかもしれません。

個人的な感想ですが、KSM8の纏まり、低域の太さはKSM9でもありつつ、もう少し高域寄りになった印象です。動画の音声はスーパーカーディオイドモードにしており、KSM8と差別化して録っております。総合的にKSM8も9もどちらもだいぶ優等生なマイクでしたが、KSM9の方が気持ち声質を柔らかくしたい意図があればピッタリかもしれません。

9,巷で流行っているSM7B

かの有名なシンガーが使用していたことで有名なSM7Bです。出力がもう少し大きいSM7dBというモデルがありますが、今回は従来からある通常モデルを見ていきます。まず注目すべきなのは高域に対しての収音域が狭くなっているところです。こうすることで、部屋内のエアー感(10KHz前後)が絞られてくるので、サーと鳴る部分は軽減できるマイクかなと思います。加えて全体の特性を見ていくと相対的に5KHzが上がっており、7KHzが落ちているので、アクセントを強調した歌い方ですとスマートになるイメージです。むしろこのくらいシンプルな特性の方が声質次第ですが、だいぶ使い勝手がいいマイクなのではないかなと思います。

これまでのマイクと比較してきまして、最後がこのマイクになりましたが、まず第一印象としては、レベルが結構小さいです。今まではBabyfaceのGainレベルを12時方向で、同じGAINで録っておりましたが、SM7Bでは大体2時の方向にGAINをあげております。ですが、動画を編集しているとそれでも小さく(結局完成の動画も小さいと思います)、さらに3-4dbあげております。なので、レコーディングに使用も検討いただいている方は出力の大きいSM7dBが使いやすいかなと思います。(聴いて録っている時はここまで小さいとは感じませんでしたが、他のと並べると差がだいぶ出ておりました)音質に関しましては、今までの中で声の中心部分(1K未満のあたり)が基本的にあり、高域はそこまで目立っていない印象です。これも好みですが、こういうマイクですとマイクプリとの合わせ技でもう少しキャラをつけても良いのではないかなと思います。