ダイナミックマイクとは?動作原理やおすすめ機種をご紹介!

前回「コンデンサーマイクとは?」という記事を公開し、動作原理やおすすめ機種をご紹介したところ、大変好評を博しました。

そして今回は第2弾として、ダイナミックマイクについて解説します。

主にステージでのライブパフォーマンスに使われることの多いダイナミックマイクですが、その基本的な動作原理はどういったものか?それらを解説した上で、自宅でのボーカルやナレーション録音などに使える、優れた性能のおすすめダイナミックマイクをご紹介します!

| INDEX ・ダイナミックマイクの動作原理について ・ダイナミックマイク選びのポイント ・初心者向けダイナミックマイクのラインナップ (文字をクリックすると該当項目へジャンプします) |

ダイナミックマイクの動作原理について

マイクロフォンは「空気の振動を電気信号に変える変換器」のことで、マイクロフォンの本体内部に、音をキャッチする振動板(ダイアフラムといいます)が内蔵されていて、この振動板の動きを電気信号に変えています。

主に使われているマイクロフォンの代表的な機種として、ダイナミックマイクとコンデンサーマイク、リボンマイクの3種類があります。主な違いは下記になります。

●3種類の動作原理で得られるマイク特性

3種類の動作原理で得られる音質的な特性をみていきましょう。

| ダイナミックマイク | コンデンサーマイク | リボンマイク | |

| 機器構造 | ダイヤフラムのコイルの振動、磁石による電磁誘導にて検出 | ダイヤフラムととバックプレートにそれぞれ電極を設置し、その間の静電容量の変化を信号として出力 | コイルの磁界内で金属リボンを振動させた際の電磁誘導による電気出力を検出。 |

| 耐久性 | シンプルな構造の為、耐久性が高い。 | 非常に薄いダイヤフラムを持つため、慎重な取り扱いが必要 | 構造上リボン部分が重力の影響を受け変形してしまうので、垂直での保管が必須(※1) |

| 電源供給 | 無し | ファンタム電源供給が必要 | アクティブタイプのみ供給が必要、通常のリボンマイクに供給すると故障しますので注意! |

| 周波数特性 | 通常 | 広い | 広い |

| マイク感度 | 普通 | 高い | 高い |

| 過渡特性(入力された音声に対し て、出力が追従する精度の高さ) | 普通 | 早い | 早い |

| 音色の特徴 | 一定の周波数帯域にフォーカスしたサウンド | 全体的に広く、自然な音色 | ナチュラルサウンド、リボンマイクならではの質感 |

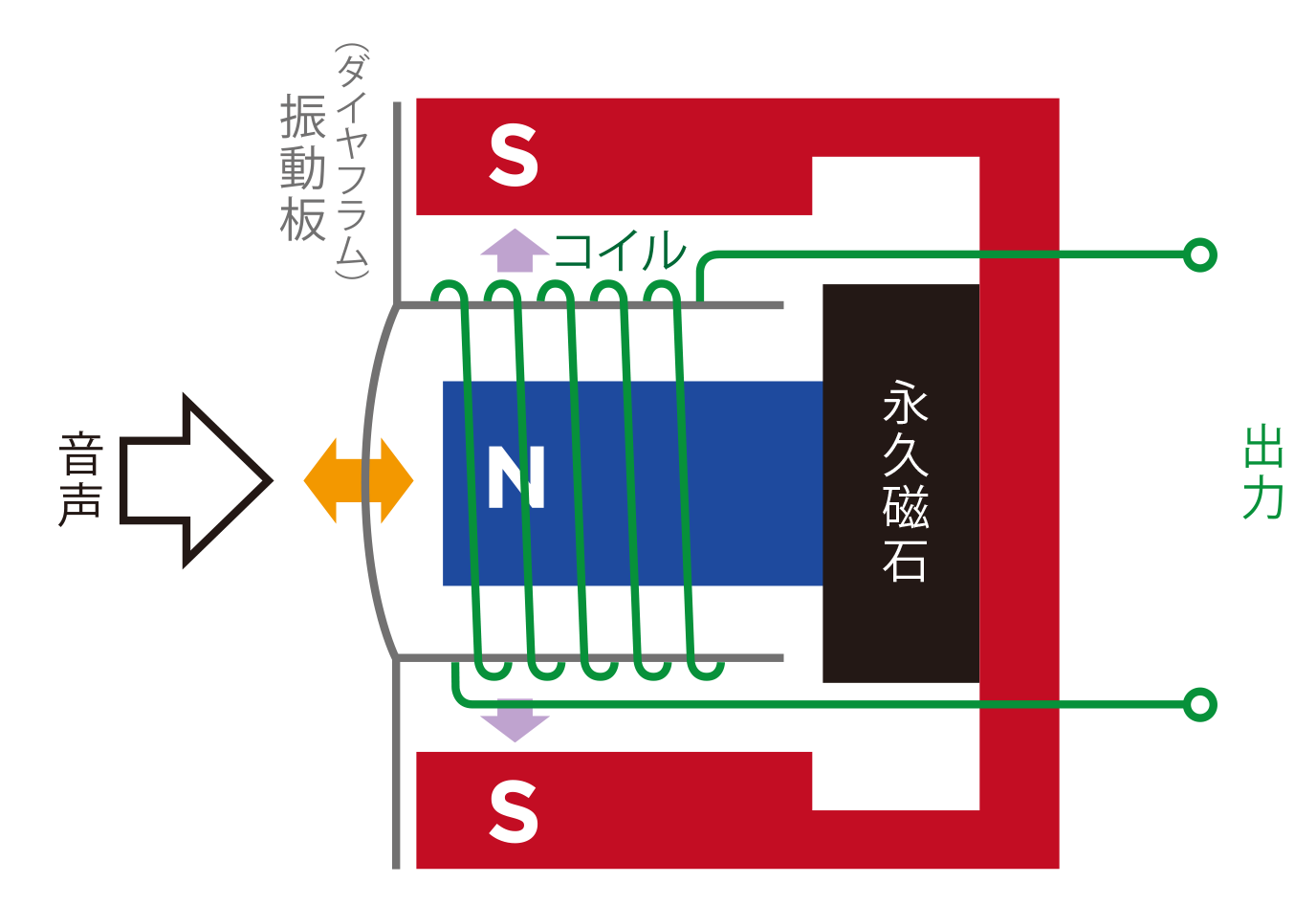

●ダイナミックマイクの仕組み

ダイナミックマイクとは簡単にいうと、「音が振動し、その振動を電気信号に変える」という仕組みのマイクロフォンです。

厳密には振動板(ダイアフラム)に取り付けられたコイルが振動を受けて動くことで誘導電流を発生させています。

その過程は以下のとおりです。

1 振動板(ダイアフラム)が音である空気の振動に反応して振動する。

2 その振動が電磁石の役割であるコイルに送られ、電気信号に変換する。

そのため電源を必要とせず、直接ミキサーやスピーカーに差し込むだけで誰にでも簡単に使用できます。ライブやステージで多く使用されることでも一般的なマイクロフォンのイメージといえば、このダイナミックマイクロフォンになるかと思います。

頑丈かつ丈夫に作られており振動や衝撃に強く、湿度や温度変化にも耐久性が高く、誰にでも扱いやすいのが特徴です。

そのためボーカルには基本的に大きな声でパワフルに歌い上げる系にはダイナミック型がおすすめです。バンドなど、楽器の音が大きい中でボーカルが負けない、芯のある太い音が録音出来ます。マイクは集音部分に口を近づけるほど低音が強くなって行きますので、なるべくマイクに口を近づけて歌う事がポイントです。

| メリット:中域、低域を捉えるのが得意で、音圧が高い物やドラムなど立ち上がりの速い楽器の録音を得意。主にマイクから近距離の音を録音するので、自分の歌以外の余分な音が入りにくい。故障の心配が少なく手軽に扱える。価格が比較的安い。 デメリット:感度が低いので繊細な音の録音が苦手。低音が少なかったり、高域の繊細さには欠け、少しこもってしまう。マイクのボリュームを上げた時に、「サー」や「シー」といったマイク本体のノイズが目立ってしまう。 |

●セッティングのポイント

XLRケーブル

XLRケーブルとは一般的にはキャノンケーブルと呼ばれることも多く、主に音響機器同士を接続するためのケーブルです。

XLRメスーXLRオス

バランス伝送

一般的にマイクケーブルとも呼ばれます。レコーディング機材のほとんどに使われます。このケーブルは両端がオスとメスと呼ばれる形状になっていて、マイクや機材などから信号を受けるのがメス、その信号を機材に入力する端子がオスになります。

ウインドスクリーン(ポップシールド)

そしてボーカル録音時にもマイクに直接息がかかり「ボッ」というようなノイズが発生する「フカレ」が生じる場合があります。こうしたブレスノイズを防ぐために「ウインドスクリーン(ポップシールド)」が必要になります。ウインドスクリーンには金属やウレタンなど、様々な種類のものが発売されています。

リフレクションフィルター

自宅でのボーカル録音のコツは反射をいかに抑えるかです。吸音処理をしていない部屋だと響きが多いので、それをいかに減らすかにはリフレクションフィルターが効果的です。このリフレクションフィルターでマイクを囲むことによって部屋の形状がもたらす有害な反射音や、マイクに飛び込んでくるノイズを解消できます。

また外側から来る雑音のガードだけでなく、自分の声がこのリフレクションフィルターで吸音され、部屋に響きにくくするという効果もあります。

ダイナミックマイク選びのポイント

ここでは用途別にどんな点に注意して選べば良いかをご紹介します。

1. 指向性タイプ

指向性とはマイクを向けた方向に対して、収録する範囲、マイクの感度が良い方向を表したものです。

指向パターンを適切に切り替える事で、よりイメージしたサウンドや必要なサウンドだけをレコーディングする事ができます。

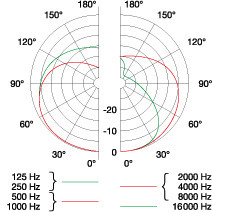

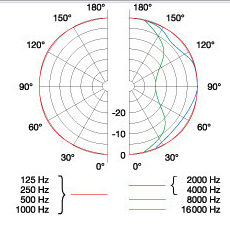

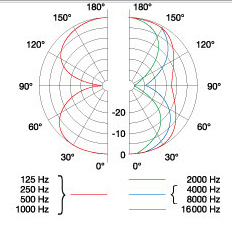

こうした指向性を表示する図に「ポーラパターン」というものがマイクの製品紹介に掲載されていて、これはマイク(中心)がどの方向の音を捉えているのかを表す図になりますので、マイク選びの指標の一つとなります。

では代表的な指向性の3パターンを例にその違いを見てみましょう。

(ポーラパターンは指向性が切り替えられるC414 XLS-Y4を表示しています)

●単一指向

録りたい音源にマイクを向けて使うもので、ポーラパターンがハート型をしているので「Cardioid(カーディオイド)」と呼ばれます。

基本的に楽曲制作などでは、この単一指向のマイクが一番使用用途が多いです。

さらにその範囲を狭める超単一指向(ハイパーカーディオイド)などのマイクも存在します。左右からのかぶりもなく、一つの音源のみピンポイントで狙いたい時に収録することが可能です。

●無指向

マイクの正面、横、後ろなど、向きに関わらずダイアフラムに届いた全ての音を集音します。

レコーディングにおいてはルームサウンドを撮るときに使うことが多いです。

●双方向

マイクの正面に加えて背面の録音も可能なタイプです。二人が向かい合って歌う場合などに使われます。

指向特性を切り替えられるマイクにはメリットもありますが、同じマイクでも切り換えによって周波数特性が変わりますので、最終的にはトライ&エラーでベストな選択を探してください。

| 無指向 | 単一指向 | 双指向 | |

|---|---|---|---|

| 多用されるシーン | •ボーカルレコーディング •アンビエント収録 | •ボーカルレコーディング •楽器収録 | •ボーカルレコーディング •ラジオ収録 •M/S方式のレコーディングなど |

| 収音する音源位置 | マイクの全方位 | •マイクの正面の音を収録する。 | •マイクの正面と背面の音を集音する |

| メリット | •音源の位置が不特定の場合、音質変化が少ない •部屋鳴りなどの環境による音質変化を含めて録りたい場合 | •部屋の反射音等をなるべく減らしたい場合 •狙った音源に焦点をあててレコーディング | •向かい合って話す場合等 |

| 留意点 | 音の収録範囲が広いので、ハウリングがおきやすい | 近接効果 | 近接効果 |

2. マイク感度/センシティビティー

マイクの感度の事です。一定の信号に対する出力レベルを表しています。値が大きいほど、感度が高いと判断されます。

3. 出力インピーダンス

出力端子からみたマイクの交流抵抗値。オーディオ機材は基本的に抵抗値についてローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受けが基本とされています。値が低いほどノイズが乗りにくい特徴があります。

4. 等価雑音レベル

マイク自身から発生するノイズレベル。言い換えれば、マイクで録音できる最小の音量レベルといえます。

5. 最大音圧レベル:SPL

入力に耐えうる最大音圧のレベルを表します。マイクは音源の目の前に設置をされることが多いのでこの数値が小さいと大音量のアンプや、キックの収録時にマイク本体で歪が生じてしまいます。また、耐圧の低いマイクは構造上もその音圧に耐えられないことが多いので最悪壊れてしまうことも有りますのでご注意下さい。

6. 周波数特性

マイクで収録可能な周波数の範囲です。

7. ダイナミックレンジ

どのくらい小さい音から大きい音までの収音が可能かを表す指標。

8. S/N比

信号量(signal)と雑音量(noise)のレベル比です。値が大きいほどノイズレベルが低くなります。

マイクの動作原理から考える、こだわりのマイク選び

Rock oNスタッフがホームレコーディングに必要な機材をご紹介!

初心者向けダイナミックマイクのラインナップ

V7/V7 X (SE Electronics)

●コストパフォーマンスの高いボーカル/楽器用ダイナミックマイク

sE Electronicsのマイクロフォンやリフレクションフィルターは長年に渡り、数多くのアーティストに、世界中のライブステージで活躍してきました。

V7はそうしたこれまでの技術を生かして開発されたボーカル用ダイナミックマイクです。カスタム開発されたアルミニウムボイスコイルによりボーカルを自然にキャプチャーします。内部にウィンドスクリーン内蔵しており、それによって不要な吹かれやポップノイズ等を効果的に軽減する役目を果たします。すべてが金属製筐体なので激しいステージパフォーマンスにも耐えられるのもボーカルマイクとして魅力的です。

最近ではMyles KennedyやBolly Gibbons(ZZ Top)などのシグネチャー・ボーカル・マイクがリリースされたことでも話題になりました。非常にコストパフォーマンスの高いボーカルマイクです。

それに対してV7 Xは、スタジオ/ステージを問わずさまざまな楽器の収録に最適です。ユニークなカプセルが備える革新的なアルミニウムボイスコイルと最新の音響設計は、きめ細かな高域、深み、そして超強力な低域の完璧なバランスを以て、全帯域に渡りライブとレコーディングに特化されています – エレキギターのキャビネットから管楽器、スネアドラム、クワイアをはじめ、多種多様なソースにお使いいただけることでしょう。

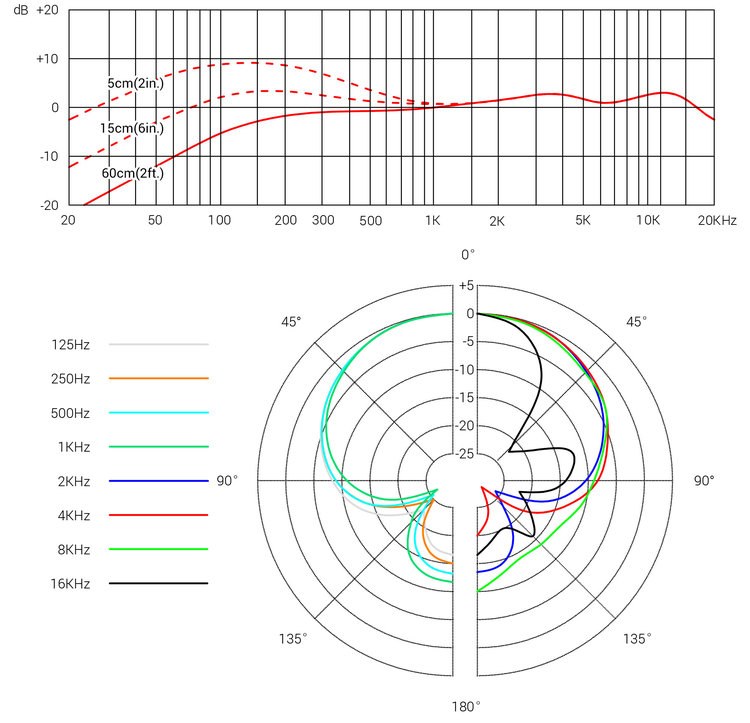

SM58(Shure)

●ボーカル用に最適化された定番ダイナミックマイクロフォン

58(ゴッパー)の愛称で親しまれているダイナミックマイクの定番モデルがこのSHURE SM58で、1966年にスタジオマイクは耐久性に乏しいという問題を解決するために開発されたダイナミックマイクです。2016年には誕生から50周年を迎え、今日までプロアマを問わず世界中のリハーサルスタジオ、ライブハウス、自宅録音などに幅広く使われているダイナミックマイクの定番モデルです。

一定のカーディオイド指向特性、ハウリングマージンの高さ、画期的な内蔵の中空式ショックマウントによるハンドリングノイズの軽減など、ライブマイクとしての高い完成度を持っています。これに加えて頑丈さや丈夫な耐久性のおかげでパフォーマーは演奏に集中することができます。

ボーカル用に最適化された周波数特性

SM58はボーカル用に最適化された周波数特性を持っています。低域は200Hzからロールオフされ、中域から中高域がブーストされることで明瞭度を上げつつ、音の輪郭をハッキリさせています。ボーカルを一音一音正確に捉え、周囲の雑音をカットして、クリアで伸びのあるサウンドを再生しますので、クラブからスタジアムまでどのステージでも温かみとメリハリのある伸びやかなボーカルを実現します。

振動に強く、丈夫な構造

エアー式ショック・マウント・システムがハンドリングノイズを吸収。音を振動から守ります。また球形メッシュグリルと内蔵のポップフィルターが、風や破裂音を効果的にカットします。そしてその丈夫な構造と壊れにくいマイクホルダーで、ツアーでの激しいパフォーマンスにも十分に対応できます。

これだけ特徴を持ちながらリーズナブルな価格帯であり、ビギナーが選ぶ最初のボーカルマイクとしても最適です。

SM58SEはスイッチ付きモデル、SM58LCEはスイッチなしモデルになります。

SM57(Shure)

●楽器録音用におすすめの定番ダイナミックマイク

レコーディングスタジオではSM58より頻度が高いのがこのSM57です。楽器の演奏に最適化された周波数特性により、ドラム関連やパーカッション、エレキギターやアコースティックギターなど中域の芯と輪郭のはっきりした音が録れます。

SM57はSM58と基本設計は同一で、主な違いはグリルの設計です。SM58はボーカル用途向けに特化しているので破裂音を取り除くためにポップフィルター用スポンジフォームを内包した球体グリルが装着されていますが、SM57は基本的に楽器用なのでポップフィルター機能は装着されず、カプセルと一体化したレゾネータ/グリルアッセンブリー仕様になっていて、5kHz以上の帯域での出力が若干高くなっています。SM57のグリルの先端からダイアフラムまでの距離はSM58と比較して短いので、より近いマイク位置による強い近接効果を得ることができます。

価格帯も抑えめなのでボーカル録音用のSM58とともに、ビギナーにもおすすめのダイイナミックマイクロフォンです!

AE6100(Audio-Technica)

●押し出しある抜けのよいサウンドのダイナミックマイク

コンデンサーからダイナミックまで日本が世界に誇るスタンダードaudio-technica。

決して派手さを狙う事なく必要なサウンドをしっかりと捉える製品は真の意味でコストパフォーマンスに優れ、世界中のプロフェッショナルから高い信頼を得ています!もちろんマイクの種類によりキャラクターはありますが、共通する特徴は特定のピークを抑えたナチュラルなサウンドと中域の太さです。

AE6100はボーカル専用にチューニングされた抜けの良いサウンドが特徴です。単一指向特性よりも、さらに指向性を狭めたハイパーカーディオイド特性を採用し、ハウリングに対する無類の強さを誇ります。

柔軟性が高いラバー素材「Quiet Flex」製のマイクホルダー付です。ステージ用のボーカルマイクとして、様々な工夫がされてます。

e935(SENNHEISER)

●様々なアーティストの支持を得ているダイナミックマイク

e935はこれまでのダイナミック型のイメージを払拭するクリアーな音質で、ライブで使用するアーティストが多いダイナミックマイクです。

バランスの良い周波数帯域特性を持つため、あらゆるジャンルのボーカルに理想的です。声に広がりを持たせ、楽器の大きな音に負けない響きを与えます。透明感のある高音と、温かく輪郭のはっきりした中低音を特長とし、ソフトな声質でも驚くほど力強く、ボーカルトラックを容易に強調することが可能です。またハウリング抑制力に優れ、過酷なライブステージにも対応できるのが魅力的です。

ネクストスタンダードモデルと呼べる製品ですが予算もそこまで高額ではないので、ワンランク上のダイナミックマイクをお求めのボーカリストなどにおすすめです!

M80 Standard(TELEFUNKEN)

●ダイナミックマイクの業界スタンダード

ダイナミックマイクでありながらコンデンサーマイク並みのパフォーマンスを持つ優秀なマイクです。

単一指向性でワイドなダイナミックレンジ及び周波数特性を誇ります。ハンドリングノイズを抑えるボディ設計と、ダイアフラムの音色はオープンでワイド、ミックスの中でも埋もれることなく存在感のある音が期待できます。

新設計のダイアフラムは高効率で電気信号に変換する事ができ、ボーカルはもちろん、ドラムやベースなどの録音にも非常に優秀なマイクです。

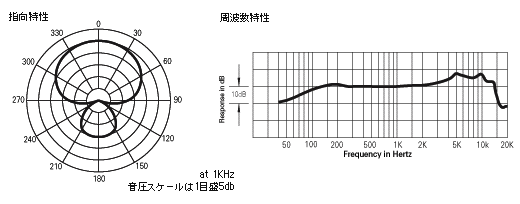

MD 421-II(SENNHEISER)

●「クジラ」の愛称を持つ単一指向ダイナミックマイク

MD-421は1960年に発表されて以来、その形状から「クジラ」の愛称で約60年ベストセラーとなっている人気のダイナミックマイクです。初期モデルは1960年に発表され、当初は白いボディから「白クジラ」と呼ばれ、それから何度かモデルチェンジを繰り返しています。

狙った音だけを忠実に捕らえる単一指向ダイナミックマイクで5段階のローカットフィルターを備えて様々な音源に対応。低域から中域は比較的フラットですが、ダイナミックマイクとしては比較的Hi-Fiな音色が特徴です。

発売当初はボーカルマイク用途に使われていましたが、時代の変遷により最近は楽器周りの録音に使われることも多く、アタックの効いた音を得ることが出来るのでドラムのキックやタム、パーカッションなどに使われることも多いです。

現在はMD421 MK2が現行機種となり、MD-421の音質を受け継ぎながら低域のスピード感も増し、デジタル録音にも優れた音質を実現しています。

ダイナミックマイクとしては高価な部類になりますが、ピンポイントに狙ったソースを捕らえるその特性は汎用性と耐久性に優れています。