Moogの真骨頂はここに。女神降臨!Muse徹底レビュー

前回Moog Messengerのレビューを通して、改めてMoogシンセの魅力、Moogならではの音の太さと、直感的で美しいパネルレイアウトの素晴らしさを実感しました。

そうなると気になってくるのは、やはりその上位モデル。

ということで今回は、Messengerの上位機種にあたるMoogの新フラッグシップ・ポリシンセ「Muse」をレビューしていきます。

女神の名を冠した、Moogの新たな象徴

ここ数年のMoogシンセには、「Mother-32」「Grandmother」「Matriarch」と、女性の名を冠したモデルが続いてきました。

そして今作はなんと「Muse」、ギリシャ神話の芸術の女神です。

母から祖母、家長、そして女神へ。どこかユーモラスでありながら、Moogの自信と哲学を感じさせるネーミングです。

とはいえ、このMuseはMother-32系のセミモジュラーシリーズとは直接の系譜ではなく、デザインの印象としては、Sub 37を横に引き伸ばしたような佇まい。

明るい木目のサイドパネルと、重厚感のある黒いフロントパネルのコントラストが美しく、これぞMoogという外観です。

ただし、パネルレイアウトはSub 37とも異なっており、より洗練され深く作り込める構成になっています。

Moogにフェーダー!? 手触りが変える音作り

まず目を引くのが、Moogとしては珍しい「スライダー(フェーダー)」の採用です。

Moogといえば大ぶりなノブがアイコン的存在ですが、MuseではWAVE MIX(波形ミックス)、MIXER(音量バランス)、ENVELOPE(FILTER/VCA)の各セクションにスティック状のフェーダーを配置。

指先に引っかけやすく、素早く正確に操作できる設計で、パフォーマンスや即興的な音作りにもとても向いています。

圧倒的な柔軟性。ルーティングや設定の自由度が違う

Messengerは構造がシンプルで分かりやすかったのに対し、Museはルーティングの柔軟性が格段に向上しています。

また、各モジュール右上にある三角の「MORE」ボタンを押すと、液晶画面に詳細設定が表示され、通常のノブ操作では届かないような細かなパラメーターまで編集できます。

例えばLFOのレート上限を1kHzに拡張したり、アルペジエーターのSWINGの値を変更したりと音作りの幅が一気に広がります。

LFOだけで3種類? 違いを知れば音作りが生きる

Museには、なんと3種類のLFOが搭載されています。

・LFO 1 / LFO 2(汎用モジュレーター)

・PITCH LFO(ビブラート専用)

・MODULATION OSCILLATOR(LFO兼オーディオOSC)

最初は「なぜ3つも?」と戸惑いましたが、それぞれに明確な役割があり、理解すれば音作りの奥行きが飛躍的に広がります。

◾ LFO 1 / LFO 2:柔軟な汎用LFO

MuseのLFO 1 / 2は、極めて汎用性の高いモジュレーターです。任意のパラメーターにモジュレーションを加えることができ、ASSIGNボタンを押して対象のノブを操作し、ENTERで確定するだけでルーティングが完了します。音作りのスピード感を保ちながらも、細かなコントロールを可能にする優れたUIです。

さらに「MORE」ボタンからアクセスできる詳細設定では、以下のような高度な調整も可能です。

・レート範囲を最大1kHzまで拡張し、オーディオ的な揺らぎの演出も可能

・波形はTRIANGLE、SAW、SQUARE、RANDOM、そしてカスタム可能なUSER波形の5種+1

・RANDOM波形とKB RESETの併用により、鍵盤を押すたびにランダム値を生成するユニークな動作

・UNIPOLAR(0〜+5V)/ BIPOLAR(±)の切り替えで出力レンジも変更可能

まさに万能なモジュレーターです。

◾ PITCH LFO:扱いやすいビブラートLFO

最大±2セミトーンに制限された深さは、ビブラートとしての歌や楽器のような音楽的な揺れを演出するLFOに最適。また、SHAPEノブで三角波からノコギリ波へスムーズに変形でき、ENVELOPEのボタンを押すことで、ピッチエンベロープとしても活用できます。

ビブラートに特化したLFOですが、実はASSIGNボタンでピッチ以外のパラメーターにも自由にアサインできるので、PITCH LFOは可変幅の狭いLFOとも考えられます。

また、このASSIGNボタンはLFO 1 / LFO 2、PITCH LFO以外にもFILTER / AMP ENVELOPEにも搭載されており、これも同様の手順で任意のパラメーターにアサインが可能です。

◾ MODULATION OSCILLATOR:LFO + 第3のオシレーター

このセクションがMuseを一段と面白くする要素の一つです。

このMOD OSCは、各ボイスごとに独立したLFOのようにモジュレーションがかかります。たとえばアルペジオで「ド・ミ・ソ」と鍵盤を順に弾くと、それぞれの音に別々の開始位置の揺れが乗るため、非常に有機的で立体的なサウンドになります。

波形はSINE/SAW/RAMP/SQUARE/NOISEから選択でき、特にノコギリ波やスクエア波のようなアタック感のある波形を使うと、各ボイスの揺れのタイミング差がより際立ちます。

さらに「AUDIO」ボタンをオンにすると、MOD OSCはオーディオ帯域のサウンドソースに変化。MIXERセクションのMOD OSCフェーダーを上げれば、音源として鳴らすことも可能です。

・「KB TRACK」をオンにすれば鍵盤に応じて音程が変化

・オフにすればFREQUENCYで設定した音高が保持され、ペダルポイントのような定音サウンドに

つまりMuseは見た目上は2オシレーター構成ですが、実質的にはMiniMoogさながらの3オシレーター構成としても使える設計。音作りの幅が一気に広がります。

ちなみに、この“各ボイスに独立してかかるモジュレーション”は、MOD OSCだけの専売特許というわけではありません。

実はLFO 1 / 2やPITCH LFOも、設定画面から「PER-VOICEモード」に切り替えることで、同様に各ボイスごとの独立した挙動を持たせることが可能です。ただしMOD OSCは常にPER-VOICEで動作します。ノブの数も多く、PITCH、FILTER、PWM、VCAそれぞれのAMOUTノブが搭載されているので、このLFOの操作が一番分かりやすいですね。

このシンセはステレオのPANをモジュレーション先にアサイン可能で、MOD OSCでPANにこのLFOをかけると、ボイスごとのタイミングで左右に揺らせて、これが個人的にはこのシンセで一番好きなサウンドです。

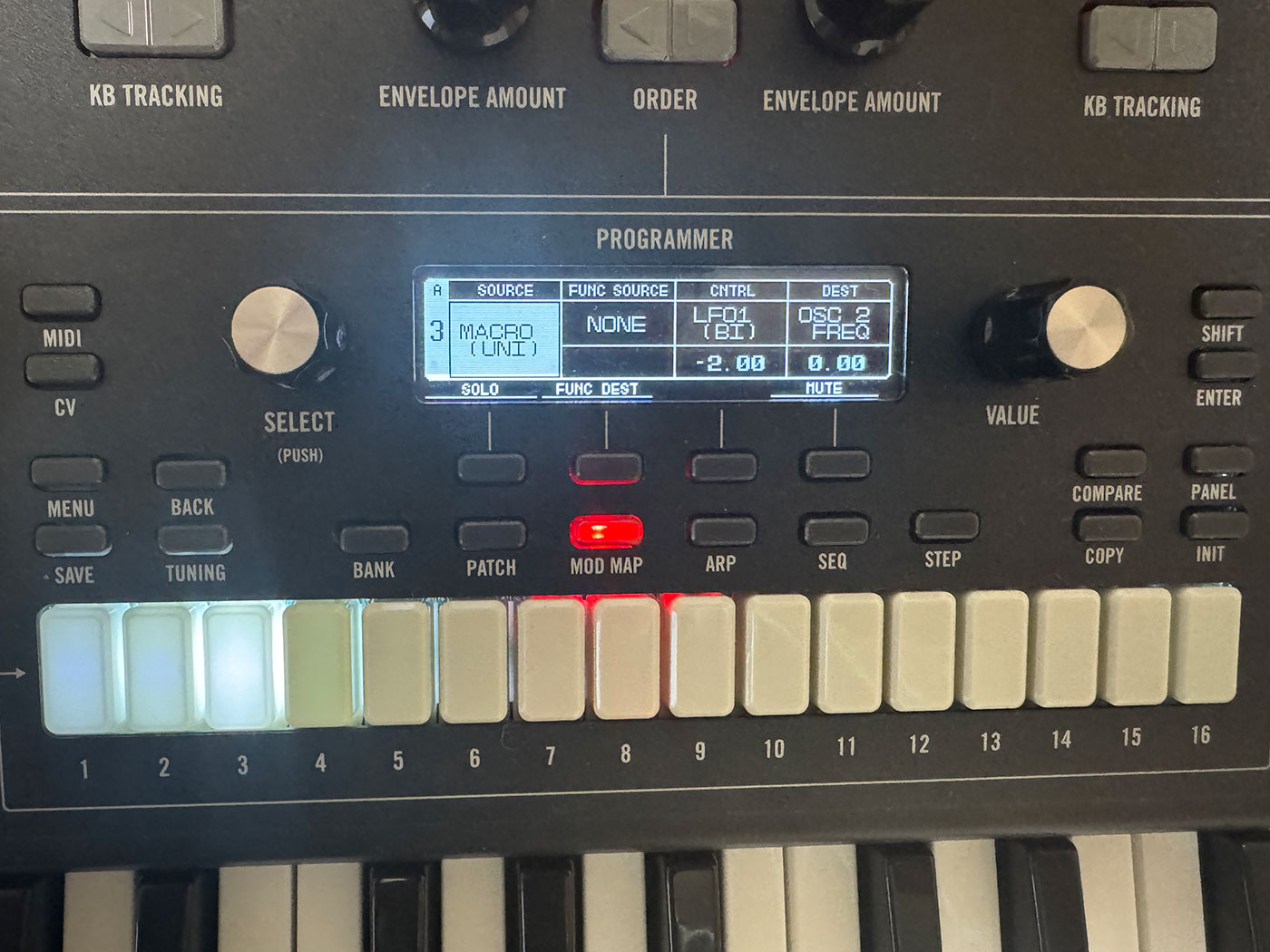

表現力を支える「MOD MAP」とコントロールアサイン

Museには16スロット×2ティンバー=最大32のモジュレーションルーティングを記憶できる「MOD MAP」も搭載されています。

ソースには、LFOやPITCH LFOのほかに、

・モジュレーションホイール

・アフタータッチ

・ベロシティ

・マクロノブ

・CV IN / EXP PEDAL

なども使用可能。ASSIGNABLE CONTROLLERSからは、QUICK ASSIGNで簡単に設定できます。

ライブでの表情づけや、リアルタイムのパラメーター操作にも大きな武器になります。

総評:Moogの集大成、すべてが“ちょうどよく”手の中に

Moog Museは、Moogがこれまで培ってきた音の美学と設計哲学を、現代的なポリシンセの形に凝縮したような存在です。

直感的なパネル、即応性の高いフェーダー、柔軟なルーティング、そして3オシレーター相当のサウンドエンジン。

Moogらしいアナログの深みを持ちながら、エディットの自由度は非常に高く、バイティンバーなので同時に2つの音色を立ち上げることもできるので、ステージでもスタジオでも頼れる一台です。

個人的には各種LFOが特に面白いなと思いLFO中心に紹介しましたが、ステレオ化も可能な2系統のフィルター、ループさせてLFOのように使えるエンベロープジェネレーター、ステレオディレイ、アルペジエーター、シーケンサーなど至れり尽くせりな豪華仕様で音作りの幅がかなり広いなと感じました。

シンセ初心者にはやや情報量が多いかもしれませんが、音作りを探求する人にはこのシンセは間違いなくクリエイティビティの“女神”となるでしょう。