Endorphin.es PLUS 3を色々なシンセに繋いでみた

今回はEndorphin.esのPLUS 3の製品レビューをご紹介&レビューします。

PLUS 3ってどんな機材?

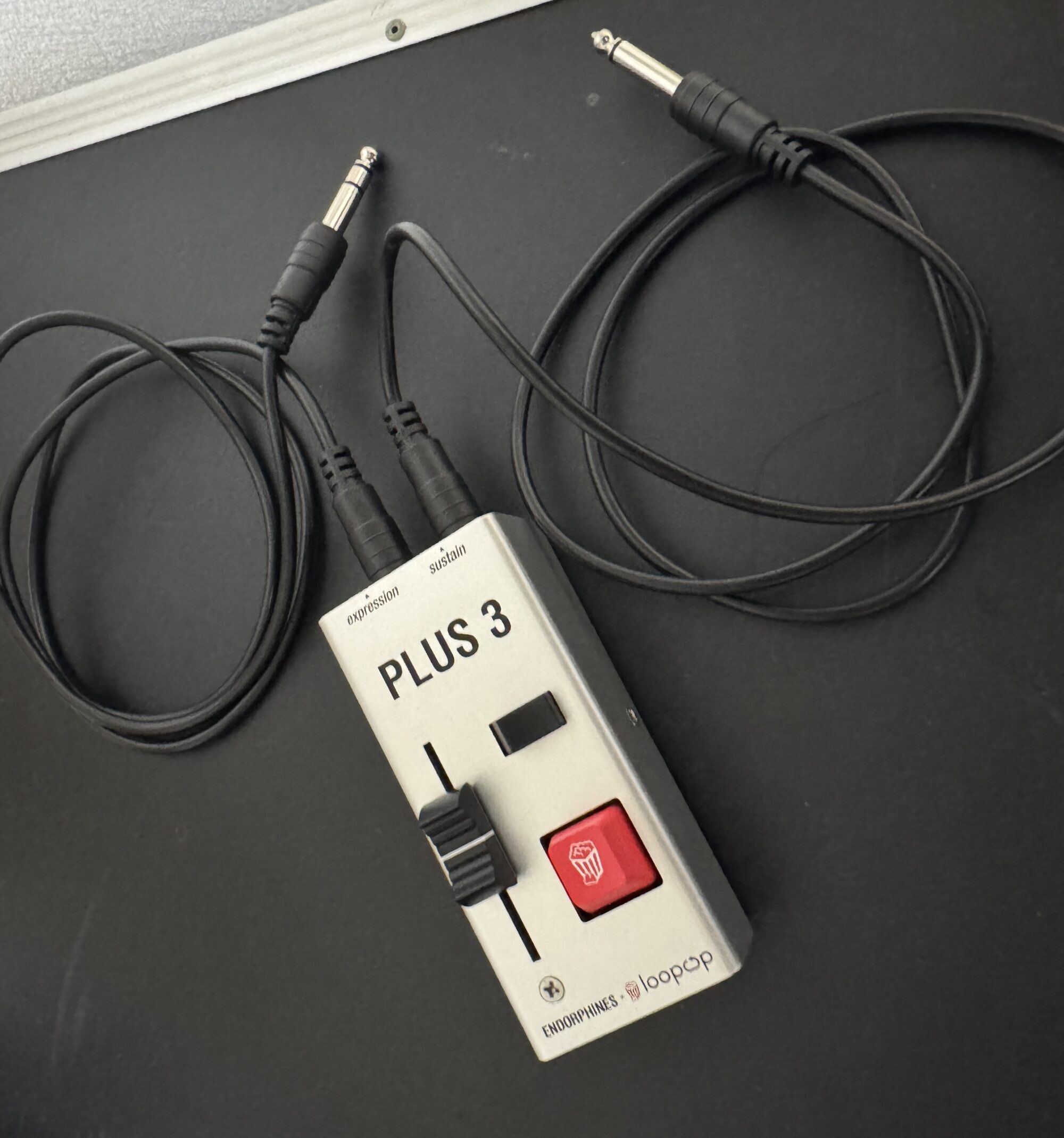

Endorphin.es PLUS 3はフェーダー、赤いスイッチ、黒いトグルスイッチで構成されていて、

簡単に言うとこの製品は卓上型のサステイン&エクスプレッションペダルペダルです。

シンセサイザー/キーボードには音を持続するためのサステインペダル(ダンパーペダルとも言います。)を接続するための入力端子があり、もう一つは製品の仕様によってはついていないこともありますが、音量や音色にペダル操作で連続的な変化をさせて抑揚をつけるためのエクスプレッションペダルの入力端子があります。

PLUS 3にはこの2種類のペダルに相当する出力端子が別々に搭載しており、サステインは正面から見て右側のTS端子、エクスプレッションは左側のTRS端子、一つの箱にサステイン&エクスプレッションの2種類の箱が収まっているイメージですね。

音を伸ばしたい時は足でサステインペダルを踏む代わりにポップコーンの絵柄の赤いボタンを押すと音が持続します。手でボタンを押すので音を持続させる時は片手が塞がってしまう!というときに役立つのが黒いトグルスイッチでサステインのラッチ、アンラッチの切り替えられるので赤ボタンから手を離してもサステインペダルを踏みっぱなしと同じ状態にすることができます。もう一度赤ボタンを押せば音の持続は止まります。メーカーはこれをドローンモードと呼んでおり、アナログシンセで音を鳴りっぱなしのドローンサウンドにして両手が空いた状態でシンセのツマミを動かすことができるので便利ですね。

フェーダー部分はエクスプレッションペダルに相当します。連続的な変化をつけたい時、例えば音量、フィルターカットオフ、LFOなどにアサインするとフェーダーの上げ下げで変化をつけることができます。

PLUS 3はサステインペダルやエクスプレッションペダルと同様にパッシブなので電源はなく、PLUS 3自体がサステインの64番やエクスプレッションの11番の決まったMIDI CCを出しているわけではありません。どう作用するか決めているのは受けのシンセサイザー側なので、シンセ側の設定次第ではエクスプレッションやサステイン以外の使い方も可能です。

ありそうでなかった商品ですが、サステインペダルが足踏み式のボタン、エクスプレッションペダルが足踏み式のフェーダーと考えるとPLUS 3が本来の姿とも言えるかもしれないですね。それでは早速PLUS 3をシンセにつないでみましょう。

色々なシンセに繋いでみた

Arturia Polybrute 12

まずは渋谷店に展示中のArturia Polybrute 12に接続してみました。画像のようにちょうどピッチベンドの上あたりにスペースがあるのでここに置くのが収まりが良さそうです。

このシンセはサステインペダルの入力1つとエクスプレッションペダルの入力が2つありますので、Plus 3の両端子を接続してもさらにエクスプレッションペダルをもう1台繋ぐことができます。このシンセに元々あるホイールやパッドを合わせるとめちゃくちゃたくさんのフィジカルコントローラーがありますね。パネル上のツマミもたくさんありますので、サステインをドローンモードにするとツマミのいじりがいがありますね。エクスプレッションはごとにはじめから何かしらのパラメーターがアサインされているようで、プリセット音色ならPLUS 3をすぐにでも楽しめそうです。

Elektron Analog Four MKII

Analog FourにはControl Inが2つあるので、Plus 3のエクスプレッションとサステインの両方を接続できます。サステインの方はサステインペダルとして使うのではなく、アサインしたパラメーターをオンオフの段階的な上げ下げのためのボタンとして使用ができます。こちらはそれぞれのControl Inにどのパラメーターをアサインするかは予め設定されておらず、別途設定が必要なようです。手元の操作も見せたい卓上型のシンセ、足元が隠れてしまうペダルと違ってPLUS 3なら操作も見せられて相性が良いですね。

Neo Instruments Ventilator II

シンセサイザーではなくエフェクターのリモートとして使ってみました。私の私物ですがオルガン用のロータリーシミュレーターです。ロータリースピーカーはその名の通りスピーカーをぶん回して回転速度に応じてドップラー効果による音色の変化をコントロールするのですが、そのサウンドをエフェクターで再現したものです。

通常はREMOTEの入力にハーフムーンスイッチという半月型のSlow、Stop、Fastの3種類のスピードを手元で変化させるスイッチを接続するのですが、PLUS 3のエクスプレッションの端子を繋いでみました。Ventilator側でREMOTEに接続する機器に応じた設定の変更ができ、エクスプレッションペダルとして回転速度をフェーダーで連続的に変化させることはできました。赤ボタンについては色々設定を変えて試してみたのですが、オンオフによる回転速度の切り替えは残念ながらできませんでした。でもできそうな気がするので、こちらはもう少し研究が必要そうですね。

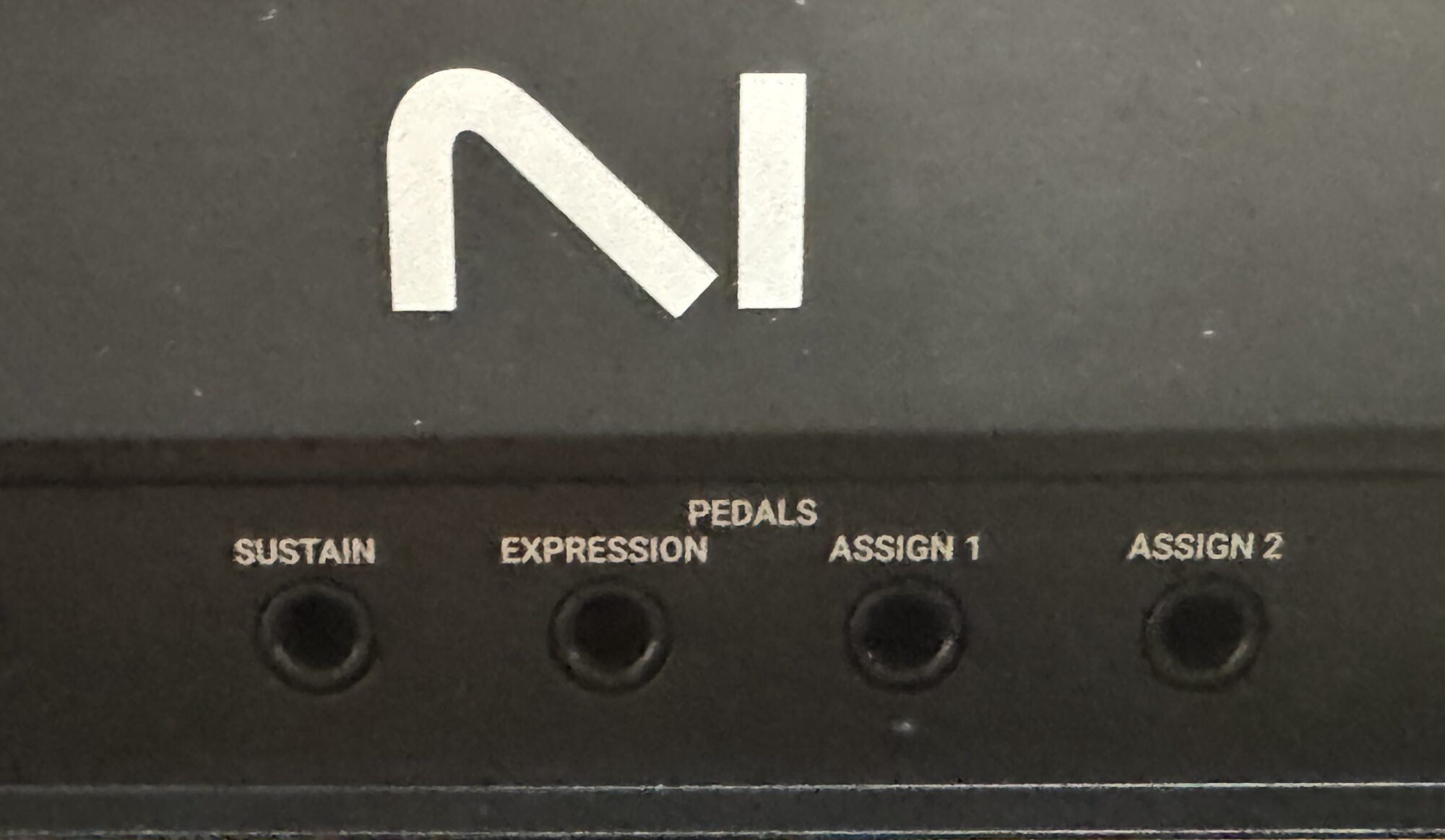

Native Instruments KONTROL S61 MK3

Native Instruments KONTROL Sシリーズにはサステイン、エクスプレッションの入力の他にもさらにASSINGN 1 &2の2つペダル入力があり、4つのペダル入力に割り当てるCCの番号をKONTROL S側で自由に変更ができます。

KONTROL Sはサステインやエクスプレッションは通常のペダルタイプのものを接続しつつ、PLUS 3を手元でのコントローラーとして使うのが良さそうです。KONTROL Sにはフェーダータイプのコントローラーがないので、PLUS 3を接続することで補完できそうですね。

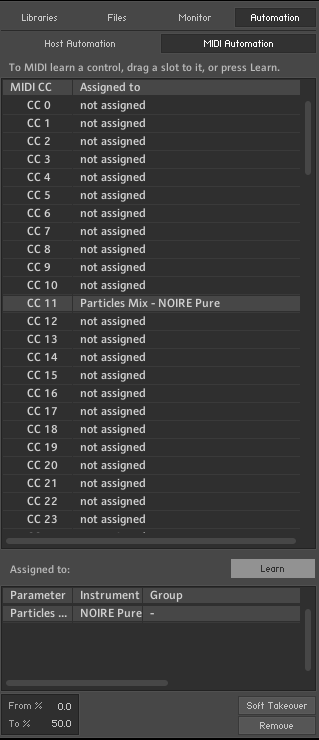

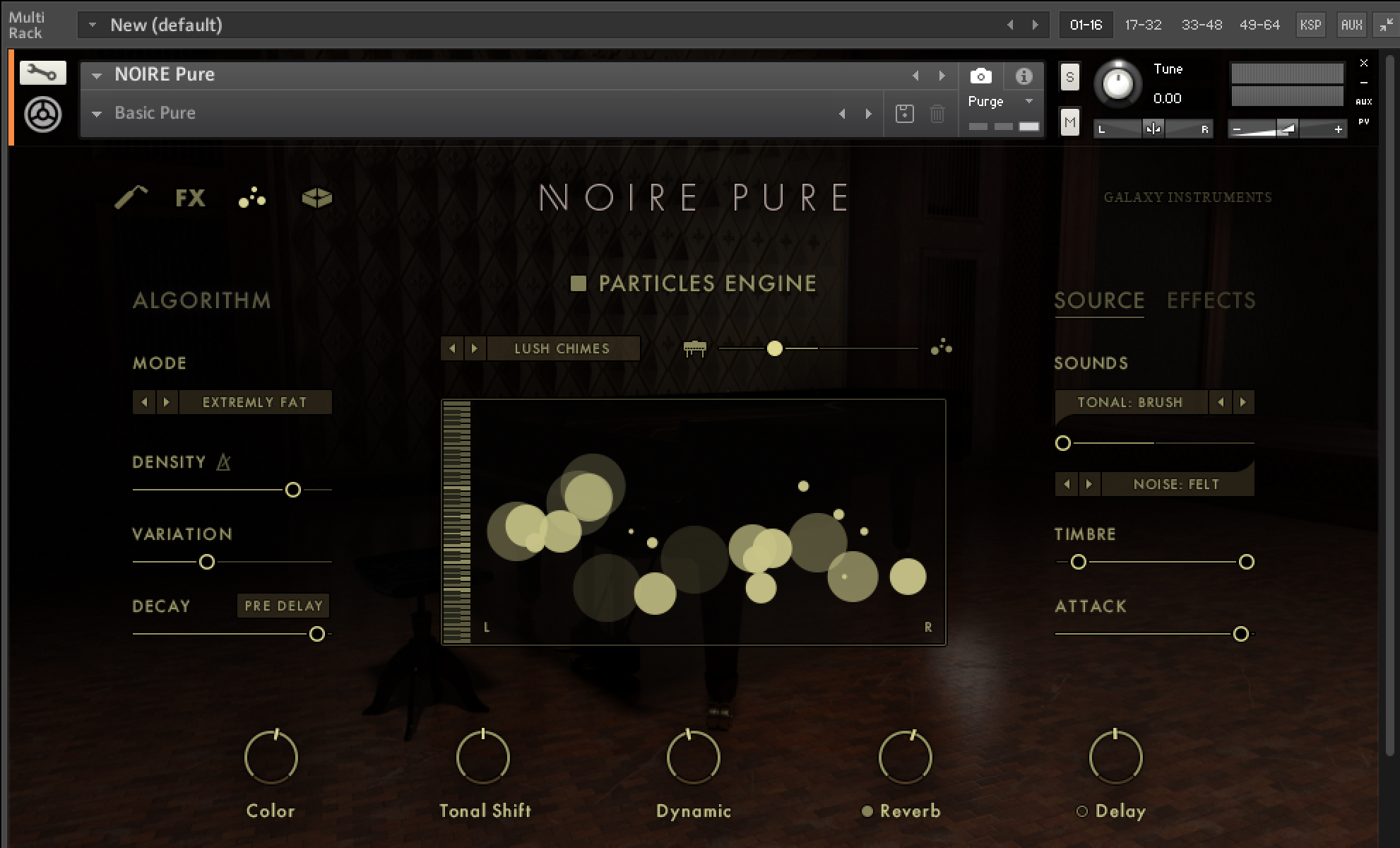

KONTAKT上でMIDIラーンをさせればNOIREのParticles Mixにアサインしました。画像ではCC11番にアサインしていますが、KONTROL S側で好きなCC番号に設定させればCC11番以外でもできます。

Moog Mother 32

PLUS 3は2股ミニ端子の変換ケーブルを接続することで、CVアッテネーターとしてモジュラーシンセと接続も可能です。

画像の接続ではエクスプレッションに2股ケーブルを接続し、モジュラーのLFO三角波のCVアウトから赤いケーブルでPLUS 3を通って、黒いケーブルでフィルターカットオフのCVインに接続。PLUS 3がLFOとフィルターカットオフの間に入ることでフェーダーを上げ下げでLFOの信号の大きさをコントロールできます。サステインの出力からも同様の接続が可能で、赤いボタンがLFOの信号の大きさを段階的に切り替えるスイッチになります。黒いトグルスイッチで赤いボタンを押した時の結果を逆転させることも可能です。

分かりやすくLFOとフィルターカットオフの接続でしたが、他のCVアウトもPLUS 3に戻してPLUS 3からCVインに繋ぐことで自由なパラメーターにフェーダーやボタンをアサインすることが可能です。

付属の変換ケーブルは1本なので今回エクスプレッション、サステインの片方づつしか接続できなかったのですが、汎用の変換ケーブルさえあればエクスプレッションとサステイン両方同時にモジュラーに接続して使うことも可能です。

まとめ

PLUS 3は詰まるところTS、TRSで接続が可能なスイッチとフェーダーで卓上サステイン&エクスプレッションと銘打っているものの、受けのシンセや機器の仕様、設定次第でサステインやエクスプレッション以外の用途に使用が可能です。普通にピアノ演奏をするためのサステインペダルとして使用するなら普通にペダルを使った方が使いやすいと思いますが、デスクトップタイプのシンセやツマミの多いアナログシンセの拡張コントローラーとしての利用が相性が良いと思います。机やキーボードスタンドを使わずにインドのハルモニウムみたいなシンセを床に置いた演奏スタイルにも良いかなと思いました。繰り返しですがありそうでなかった製品なのでアイディア次第で他にも様々な活用方法がありそうな商品だと思います。

以上がPLUS 3の紹介&レビューでした。