【宅録実験道場】ギターの録り音をレベルアップさせたい!

押忍!宅録大好き天野です!

ジメジメしつつも、雨がなかなか降らない梅雨のまま夏になってしまいましたね〜。

なんだかギターの音もジメジメしているような…

もっとカラッと、抜けの良いサウンドにしたい!!そんな方も多いんじゃないでしょうか。

ということで本日は「宅録実験道場」と題しまして

ギター+オーディオインターフェースのみの環境から、ギターとオーディオインターフェースの間に挟む機材を色々探っていきたいと思います。

元々のセットはこちら。

ギター:Provision ストラトタイプ

オーディオインターフェース:Metric Halo LIO-8 mkIV

シールド:CANARE

まずはこのセットアップでのデフォルトの音。

基本的には気に入っていたのですが、やはりキャラクターが無いのが寂しいなと感じているのと、単純にもっと太くしたい!と思っています。

さて!!ここから検証開始です!

●シールド編

まずはシールドから。我が家にあったもう何年使っているか分からないCANARE。愛着たっぷりです。

シールドは、ピュアっピュアなVOVOX、パワフルなオヤイデ、そして弾きやすいORB

というイメージがある3つを選んでみました。

シールドを交換してそれぞれ弾いてみます。

VOVOX / sonorus protect A Inst Cable

Oyaide / Ecstasy Cable

ORB / J7-Phone Ultimate Pro S-S

どれも元々のCANAREから解像度が上がっているのは感じましたね。

VOVOX / sonorus は本当にピュアなサウンドですね。使用しているギターは、長年の使用を経て電装系のパーツはほぼ全て?交換されているギターですが、それぞれのパーツの特色を感じられる…気がします。

また、これ本当に電線?と思ってしまうほど軽いのもポイント。

Oyaide / Ecstasy Cable は天野一推しギターシールド。適度なエンハンス感で元気な印象はありつつも、他のOyaide製ケーブルに比べると濃すぎずちょうどいい気もします。音に速さがあるのがいいですよね。 一言にまとめると「元気さを失わずに次の機材に信号を送れる!」という感触です。

そしてORB / J7-Phone Ultimate Pro S-S 、これはプラグの抜き差しのしやすさが気持ち良い!「スッ…」と静かに入って行く感じです。今は貴重になりつつあるトープラのサンクベス銅プラグです。この「スッ…」の瞬間に精神統一出来そうな気がします。これだけでもう素晴らしいのですが、音の方は良い意味で強いキャラを感じず、かといってつまらないサウンドでもない、高級機材に良く感じる、「生生しさと太さがある、あの音になる!」という印象です。

●D.I編

お次はD.I編です。

ここからのサウンドについて

音色の違いを公平にジャッジするために、最初にドライ音を収録し、Radialのリアンプを使っています。

とはいえ、弾き心地だったり、特にバッファ系はギター本体側のボリュームポットの効き方も変わってくると思いますので、都度ジャカジャカ弾いて感触を確かめてからリアンプしています。

前半が素の音。後半からアンプシミュレーター(MLC S_ZERO 100 )ディレイ、リバーブを掛けたサウンドをオケと共に再生しています。

D.I編(出力:マイクレベル)

ひとくちにD.Iと言っても出力レベル的には2種類のD.Iがあります。

1つは出力レベルがマイクレベル。

そしてもう一つが出力レベルがラインレベル。

マイクレベルで出力されるD.Iは後段にマイクプリアンプを経由する必要がありますので、そのキャラクターも音色に加味されていきます。(パッシブD.I などはほぼコレ)

今回はマイクプリアンプには自分の知る限り最も色付けの無い機種を選択していますので、D.I 部分の音色の差は分かりやすいかと思います。

Umbrella Company / D.I Snake

おお〜!早速ビビッと来ました。

I/O備え付けのインプットに比べて明らかに解像度が上がっているのと、音程が聴きやすくなりました。

弦を強く弾いてフレットに当たる感じがなんだか克明ですね。アタックだけでなくサステインや音程感等、全体的な要素が浮かび上がる事によって、コンプじゃないのにコンプで整えたように聴き取りやすいです。

AEA / TDI

こちらはリボンマイクの雄、AEAから出ているアクティブD.I。

先ほどのD.I Snakeの小気味良いアタック感とは変わり、弾きごたえは非常に滑らか。

音量を突っ込むとちょっと早い段階から結構ドライブ感が出てくるのが分かります。アナログ感あってGood。

美しいキャラクターがしっかりありますね! 今回のようにリアンプ作業の場合、歪ませ具合をDAWの送りレベルでコントロール出来るので、そういった味付け用の使い方も見えてくる一台です。

Rupert Neve Desings / RNDI-M

大ヒット定番D.I、RNDIの小型版がコチラ。アクティブでありながらパッシブっぽい音がする!とは前々から思っていたのですが、アクティブのある種過剰になりやすいパキパキ感が本当にちょうどいい塩梅に抑えられています。それでいて信号はクリーンなのが美味しいですよね。RNDIらしい低音に余裕のあるモダンサウンドですが、ある意味では「何もしない系の音」とも言えるかと思います。ただ、今回のようにオーディオインターフェース直のInputの音が硬いと感じている方には効果絶大かも?パッシブの弾き応えに、アクティブの信号強度を持っていると考えると、RNDI-Mの元になった機種のRNDIがライブ現場での持ち込みD.Iの定番になった理由も分かってきます。

柔らかな音を求めていて、ちょっとドライブ感欲しい→AEA、クリーンに録りたい→RNDI がオススメですね!

ORB / Clear Force Ultimate D.I

単一のD.Iとしては非常に大型な筐体を持つORBのClear Force Ultimate D.I。

まず気がつく点として音が早い!そしてタッチレスポンスの滑らか具合が凄いです。ニュアンスの細かさが1~10じゃなくて1.00から10.00..という感じで、それもニュアンスの勾配感が非常にストレートで、イメージ通りの強さで弾ける印象です。

ニュアンス出るのにシビアではなくむしろ弾きやすい印象。うーん、素晴らしい。

D.Iに限らず、個人的にギターを繋ぐ機材を試す時に気になるポイントとして、

ギター本体側Vol操作への追従…Vol. フル時のレンジ感と暴れ感が、タッチを弱くしたり、Volを絞った時に音色の明るさや音量感がどう変わっていくか? という点があるのですが、この機種はそのバランス感がとても気に入りました。

Vol.絞った時もずっと明るい「フル感」が残るのもそれはそれで良いのですが、このORBのナチュラルさは体験の価値アリです!

音のレビューのつもりが、秀逸な弾きやすさに釣られて思わず寄り道なレビューになってしまいました。

D.I (出力ラインレベル)

さてここからはラインレベルの出力を持つD.I 達です。

オーディオインターフェイスのLINE Inputに接続しています。

試す機種はSP-DI500、Burl B1。偶然にも両方ともAPI 500モジュールです。

SP-DI500は文字通りのD.I。大人気マイクプリアンプSym Proceed / SP-MP500のD.I 版とお考えください。

Burl B1はマイクプリアンプなんですが、音が太い系のマイクプリ実機に通すとどうなるの?という疑問へのアンサーとして。この機種は入力インピーダンスが低いのも特徴ですね。

Sym Procered SP-DI500

ここまで試した中ではダントツで濁りがないですね。アンプシミュレーターが1ランク良くなった上にバッファサイズを詰めてレイテンシーを少なくしたような錯覚があります。音色もピックアップセレクターや強弱、ピッキング位置等だけに限らず、「音に表れるパラメーター」が一気に増えた感があります。ギターを細かく改造したり、本体にこだわりや思い入れのある方はぜひ試してください。もっとこだわりたくなること間違い無し!クリーン系も極めると密度感や太さを感じますね。

Burl B1

先ほどのSP-DI500とは対照的にガッツがありますね。やや丸みのあるトップエンドが特徴的な音色を持ちつつ、音量の安定感と抜け感が非常に高い!細くなったり遠くなったりのブレが無いのでオケの中でどっしり座ってくれます。

まさに「これが欲しくてアウトボード買うんだよね〜」というサウンドです。

ちなみに今回はテスト出来ませんでしたが、Burl Audio には更にぶっといサウンドのB1Dという機種もあります…

エフェクター、バッファ

さてさて、次はエフェクターたちです。

ここまでのDIは良くも悪くも、バランス出力に変換するため、エフェクターボードに組み込むのが難しかったり、繋ぎ順が「マイクプリ or ライン入力 の一つ手前」に固定されるのが難しいポイントでした。

バッファ系のエフェクターの場合はむしろギター直後、最初段に繋げることを想定していますので、少し立ち位置は異なってきます。 また、今回はせっかくの比較なので、自分用のメモの意味合いも含めて私物もいくつか引っ張り出したり、ギターのパーツを交換したり(!)も含めテストしたので、そちらも最後に一緒に掲載させて頂きます。

SUSHI BOX FX / Finally v3

こちらは真空管!「SUSHI BOX」というメーカー名からは、ナチュラル系?素材そのまま系?かと思いきや、全くそんな事はありません。逆にガンガンに「カッコいい音」にプッシュしてくれる1台です。

GAINとOutputがそれぞれ調整出来るので、歪み具合を追い込んで調整出来ます。音色へのキャラクターの付与はこちらの方が強く感じますね。TS PhoneとXLR OUTを両方備えているのが熱いです。strymon IridiumやUAFX等のストンプサイズのアンシミュを使う際にD.Iとして使用しつつ、「アタックで歪ませる」ようなギリギリ感のあるリアルな真空管サウンドを付与するような使い方をしたくなります。歪ませ過ぎてノッペリしてこないギリギリを狙ってセッティングするのがオススメ!

Empress Effects / Buffer+

こちらはBuffer兼ジャンクションボックスという便利アイテム。

EmpressといえばZOIAやEchosystem等、ハイエンドデジタル系のイメージが強いですが、実は完全アナログ設計のエフェクターも洗練されたハイファイ感を持っているメーカーです。

このバッファもEmpressらしいハイファイで整った質感です。

煌びやかな質感で、エフェクトの掛かりが良さそうなサウンドですね!(というか実際良いのですが…)

確かにEmpress Effectsやstrymon、Chase Brissといった高級エフェクターの持ち味を更に発揮してくれそうです。

例えるなら、EMG等のアクティブピックアップのエフェクトの掛かりの良さをパッシブのギターにも求めたい方や、単純にエフェクターボードがゴツく、ジャンクションボックス兼バッファを探しているような方にはかなりオススメ出来ます。

29pedals / EUNA

こちらは29Pedalのバッファです。

音作りはスイッチが3つあるのみでシンプル。リリース当初は何やら凄く話題になっていた記憶があるのですが、きちんと試すのは今回が初めて。

H(ハーモニック)、B(ブライト)L(低域)の3つスイッチのオンオフの組み合わせで直感的に音作りが出来ます。

試してみて驚きました。マジでめちゃくちゃいいじゃないですか!素で「うぉっ!」みたいな声が出ました。

どのスイッチも音色をガラッと変えてくれるのですが、ガラッと変わるのに過剰ではなく、全てのスイッチが美味しい変化をしてくれます。

安定感、抜け感、音色のカッコ良さを両立している印象です。

今回は比較的明るめな音色のストラトタイプでのテストだったので、HとLをON、Bはオフにして収録しました。

え~、欲しい…

Floatia Design / Emerald Compressor (私物)

こちらは私物です。このFloatia Designさんと後述のLee Custom Amplifierさんはロックオンではお取り扱いは無いメーカーさんなのですが、お気に入りなのでご紹介も兼ねて。

コンプレッサーなのですが今回はコンプは掛けずにバッファアンプとして使用しました。

オーディオインターフェースのノーマルなインプットと比べて弾きにくい音の硬さをいっさい感じる事なく、それでいて密度のあるサウンドです。(この機種のみおそらくACアダプターとの相性と思われるノイズが乗ってしまいました。ご容赦ください。)

これでダイナミックレンジをサクッと調整すると、どんな機材、ギターそしてベースでもしっくり来る感じになります。オススメ!

昨今のリアルなアンシミュをライブ等でPAシステムに通す際に、チョーキングやアルペジオの音抜けに悩む方にはオススメ。

Lee Custom Amplifier / 12AU7PRE (私物)

こちらも私物です。

真空管を使用したバッファ/プリアンプです。2バンドEQを搭載していますが、EQはフラットにセッティングして、ほんのり歪むくらいの入力レベルにしました。音が華やかになる印象ですね。

真空管=暖かさとイメージする方も多いですが、こういう華やかな印象になるのは真空管独特のトランジェント感の影響が多いと思います。この機種は弾いていてアタックが聴き取りやすくなるんですよね〜。

アンシミュに真空管のニュアンスを付与させる用途のほか、真空管アンプの前段に繋いで、アンプのゲインつまみを上げる代わりにこちらでゲインを稼ぐ使い方が好きです。

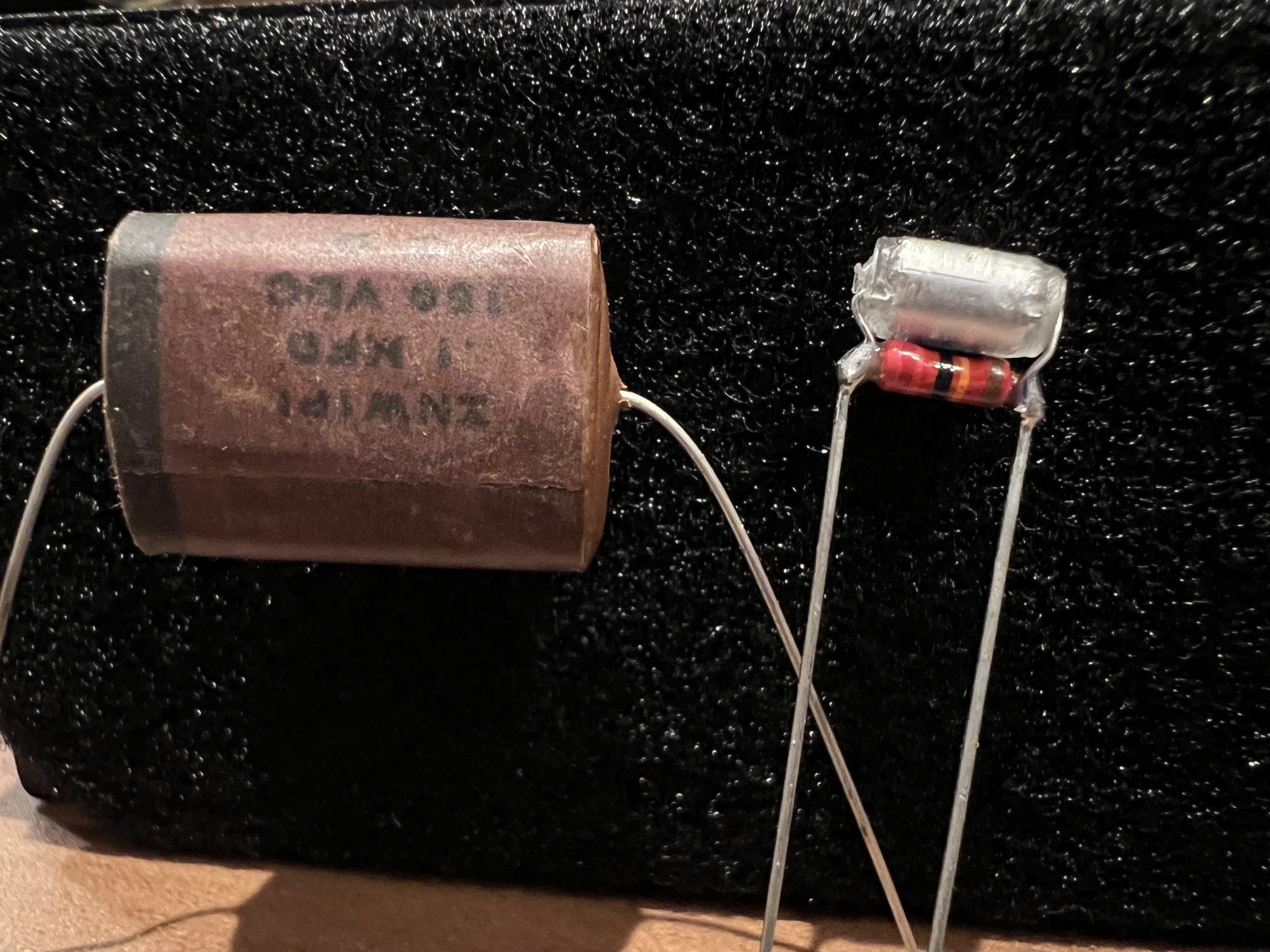

●番外編 その1(コンデンサーとハイパスコンデンサー)

え〜、最後に番外編で、私のストラトタイプのギターのコンデンサーを交換してみたので完全についでとしてお楽しみください。元々は、ovaltoneさんの鵺デバイス BIANCO というコンデンサーを載せておりましたが、こちらをMONTREUXのRetrovibe Cap F54 というビンテージ”風”な見た目のフィルムコンデンサーに載せ替えてみます。(BIANCOを別のギターに移したかったのが変更のきっかけ)

更についでのついでで、ボリュームポットにハイパス用にコンデンサーを載せてみます。これはEMERSON CUSTOM というメーカーの出来合いの品で、抵抗がついて周波数帯域のバランスが取られているタイプです。

!?!? ボリュームやトーンポットを絞った時の音は当然違うのですが、ボリュームフル時の音もガラッと変化してます!

弦も交換してしまいましたのでその分を差し引いて考えても、こんなに変わるもんだっけ??と思ってしまいました。

(録音タイミングも弦交換したてという訳ではなく、4-5日ほどは経っています。)

パッと聞きは「チャキチャキみ」が増えている感じですがよくよく聴くとちょっと重心が低くなった感じで、このギターにはこっちの方が合っていると思ったので、このまま採用です。

●実験終了!最後に比べてみよう!

最後に上記から特に音色の変化を感じたこの組み合わせで録音しなおしてみましたので、最初に録音済みのデフォルト状態と聴き比べれてみましょう!!

まずはデフォルト。

そしてギターの改造を経て、D.I、プリアンプを通したサウンド。

ギターからのD.I へのシールド… Oyaide / Ecstasy Cable

D.I / プリアンプ… Sym Proceed / SP-DI500のアンバランスアウトから、Burl B1のフロントインプットに接続

SP-DI500をバッファとして使用して、プリアンプ兼D.IとしてBurl B1 を使用してみるという発想です。

(すみません、ドライ音は録り忘れました。。)

ギターの弦も変わっていれば、録音日も演奏内容も違うので、厳密な比較ではありませんが…

個人的にはこれでもうバッチリ!という感じです。元々の状態から一歩前に出るサウンドになり、グレードアップしたと言えるのではないでしょうか!アンプシミュレーターは同じセッティングですからね。。こうも変わるものか!と驚きです。

ちなみに29 pedals / EUNA はデモ機をアンブレラカンパニー様にお返しした後も、抜群に好みな感触が忘れられず…なんと結局自分用に注文しちゃいました。ミイラ取りがミイラになるとはまさにこの事…

皆さんも録り音のステップアップに、ぜひシールドからD.I、バッファまで、ぜひご検討ご相談ください!

それではまた〜!