【試聴音源あり】BOGREN DIGITAL / MLC S_ZERO 100 試奏レビュー!

みなさんこんにちは!ロックオンの天野です。BOGREN DIGITALのアンプシミュレータープラグイン「MLC S_ZERO 100」を試奏チェックしてみました!

AMPKNOB – RevC レビューぶりのBOGREN DIGITAL製品レビューとなりましたが、インストールからアクティベーションのシンプルさ、本体の意外な音作りの幅の広さ、何より出てくる音のカッコ良さなどなど、好印象なポイントばかりで始終ニコニコしてレビューしてしまいました。

試聴音源をご用意しましたので、ギターリストをはじめ、DAW環境でギター音源を使っている方にもぜひご参考にして頂ければ幸いです!

MLC S_ZERO 100 とは

このプラグインはBOGREN DIGITALのオリジナルアンプではなく、MLCというメーカーに実在する機種をBOGREN DIGITALの技術でモデリングしたとのことです。

恥ずかしながら、MLCというギターアンプメーカーをそもそも知らなかったので調べてみたのですが、ポーランドのメーカーのようです。アンプの他にもキャビネット、エフェクターペダル、MIDIコントローラーの製造なども行っています。

MLC製品の使用アーティストを見てみると…なるほどRiversideやBehemoth、KARNIVOOL等、私の好きなバンドがズラっとならんでいました!アンプの見た目通り?ラウドな音楽に使われています。

個人的には一気に期待が高まります。

シミュレーターのソフトを見る前に、まずは実機アンプそのものの仕様を見てみましょう。

プリ菅には12AX7、パワー菅にはEL34、というブリティッシュなフォーマットで、メーカーの説明でも「ホットロッドなPLEXI 1968」という記載が見受けられます。

チャンネル数は3ch。クリーンが1chと、EQ共有で歪みの深さが異なる2、3chといった具合です。

この精悍な顔つきのパネルはかなりグッときます。

BOGREN DIGITAL MLC S_ZERO 100

さぁやっとここからプラグインのレビューです。

マイアカウントの購入履歴一覧からインストーラーをダウンロード出来ました。

プロダクトキーも表示されているので、インストール後このプロダクトキーを入力してアクティベーション。

プラグインでは最も簡単な部類ですね。

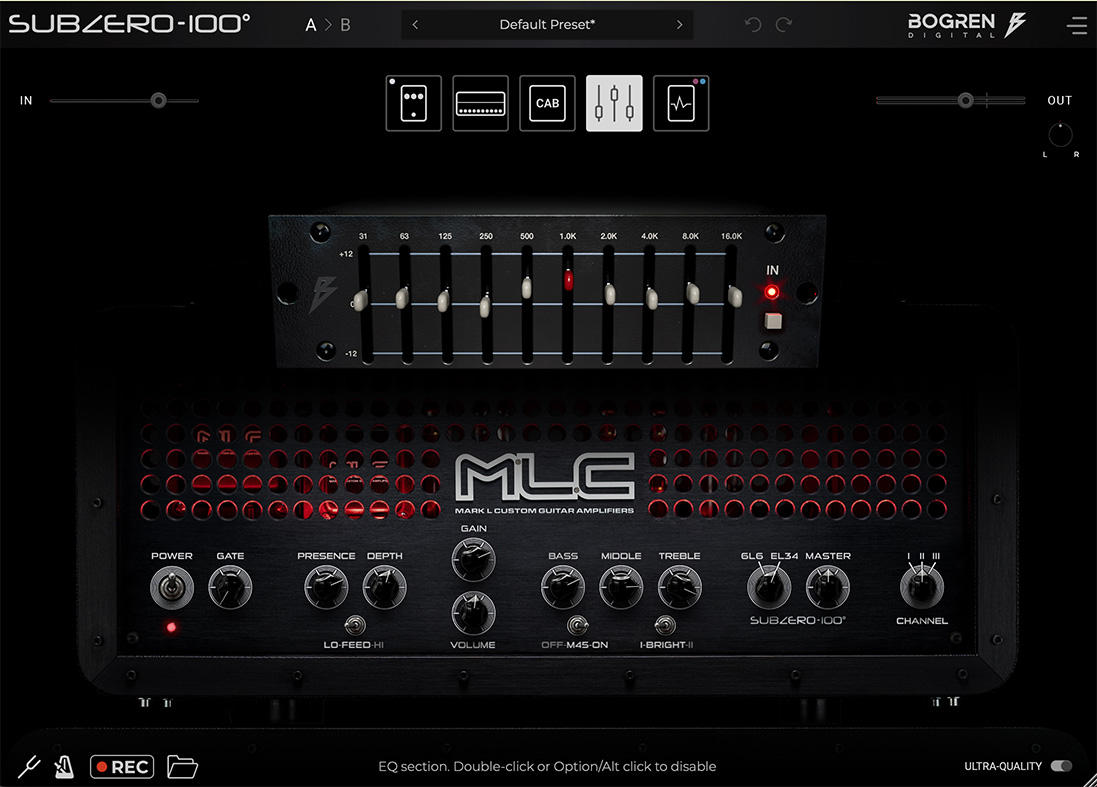

さて、立ち上がってきた画面はこちら。

なんともイカつい面構えです。攻撃的な音がしそう…

さあ!セッティング画面からオーディオインターフェースのインアウトを選択してこれでOK…!

と思いきや音が出ません。どうやらミュートスイッチがオンになっていたようです。

PRS Custom 24を構えていざ!コードを一発鳴らした瞬間に「おお?!」という感触がありました。

元のアンプを知らないので、再現度についてはなんとも語れないのですが、なんだかフレッシュな手応えがあります。これは凄いアンプシミュレーターの予感…!

深く歪ませると、ブリティッシュ系特有のヒステリックに吼えるような中高域はそのまま、野太さ、艶やかなサステインの減衰感…一発で気に入ってしまいました。

チャンネル1、2、3を順番に弾いてみました。

演奏のダイナミクスへの追従もとてもナチュラルです。

色々セッティングを変えて弾いてみて気付いたのですが、このプラグイン、実機アンプのフロントパネルに備えている機能はほぼ再現出来るみたいです。一見するとツマミの数が変わっているので機能やチャンネルも減っているのかな?と思ったのですが、選択しているチャンネルによってスイッチの機能が切り替わっていますね。

なんならパワーアンプ部の真空管を6L6に変更出来る分、実機よりも音作りの幅は広いとさえ言えるかもしれません。

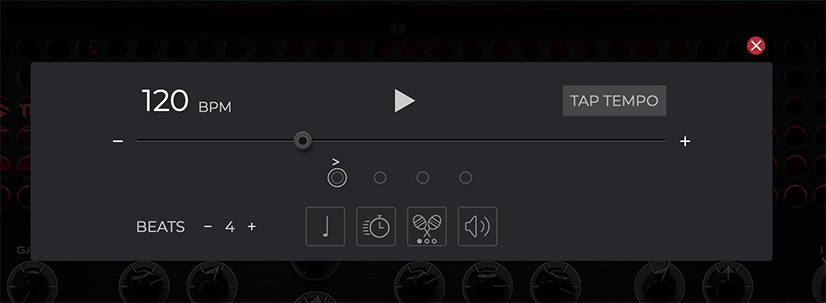

まずはチューナー、ありますね。基準周波数も440Hzから変更出来ます。(400~480Hz)ありがたいです。

メトロノームは単なるオマケではなく、クリック音色、サブディビジョン、アクセント位置を調整出来て、本格的に練習に活用可能です。リフを考える時にもメトロノームは欲しくなるのでありがたいですね。こういったところも抜かりなく本気で作っているのが伝わってきます。

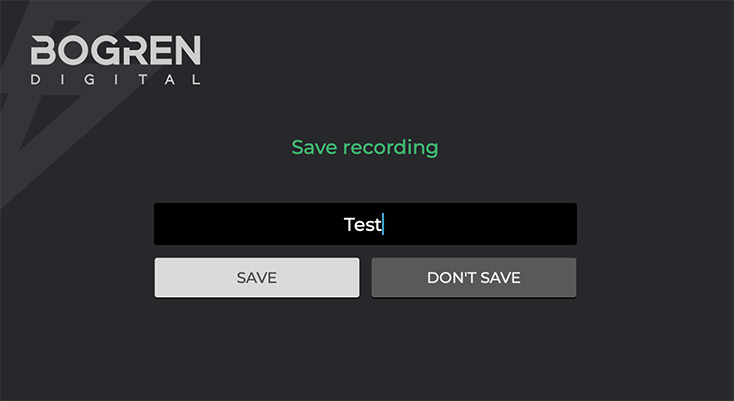

RECと書いてあるボタンがありますが…押してみるとなんと録音されます。もう一回押すと録音終了。ファイルとして書き出すか、破棄するか選べます。横のフォルダのアイコンをクリックすることで録音ファイルを確認出来ます。(メトロノームの音は録音に入りません。)

練習中や曲の制作中に別の曲のアイデアが出たりする事はよくあります。そういった時に一箇所にパッと録っておけるので、後でリフアイデア集として聴き直せるのが便利ですね。(メトロノームもあるし!)

オーバードライブ

ストンプボックスのアイコンを選ぶと、オーバードライブペダルが二種類選択出来ます。

こういったハイゲインアンプの前段には、「アタックを出す」「帯域を整理して音を整える」「単純に歪み量を増やして音を太くする」といった目的でオーバードライブを掛ける事がよくありますが、このキャラクター違いの2種類のオーバードライブがあれば、ほとんどの事は対応出来そうです。

「Vanilla Sky」と名付けられた白いオーバードライブはWHITE とBLUEのツマミで音色を大きく変化させる事が可能です。低域のスッキリしたジャキジャキなサウンドから、太めの少しFUZZっ気のある歪みまで柔軟にセッティング可能です。

「OVD-1」と名付けられたガイコツマークの赤い一台はオーソドックスな中域寄りのオーバードライブサウンド。いわゆる「メタル」なサウンドを目指すのに良いです。ダウンチューニングで低音弦をハードに弾くならこちらでしょう。

グラフィックEQ

続いて、イコライザーみたいなマークを押すと…そう、イコライザーが表示されます。

見るからにAPIな感じがしますが、横向きにされるとV字にしたくなるのがギタリストの性ですね。

といいつつもスクリーンショットはギターソロを録音した時のセッティングで中域をブーストしていますが、V字のセッティングにすれば一撃でMETALなサウンドです。

ディレイ / リバーブ

さらにさらに、ディレイとリバーブも備えています。

こちらはクリアで無難な音という訳ではなく、意外と特徴的な出音に感じました。

ディレイの方はマイルドなアナログ風味で、一発目の返り音の大きさ、色、名前からMaxonのAD-9あたりが元ネタでしょうか。

リバーブの方は下に溜まる感じではなく、煌びやかに高域が跳ね返ってくる印象です。

ちなみにこのタイミングで気付いたのですが、ペダルやEQの画面の背後にうっすらと見えるアンプのパネル。この画面からでもツマミは調整可能でした。画面を行き来する必要がなく助かります。

IRDX TECHNOLOGYを搭載したキャビネット・セクション

実はこのキャビネットシミュレーターこそが本プラグインの最大の特徴と言えるかもしれません。

2発分のスピーカーに対してそれぞれマイクを選択出来ます。単にIRファイルを選択するだけではなく、マイキングのポイントも含め調節可能です。

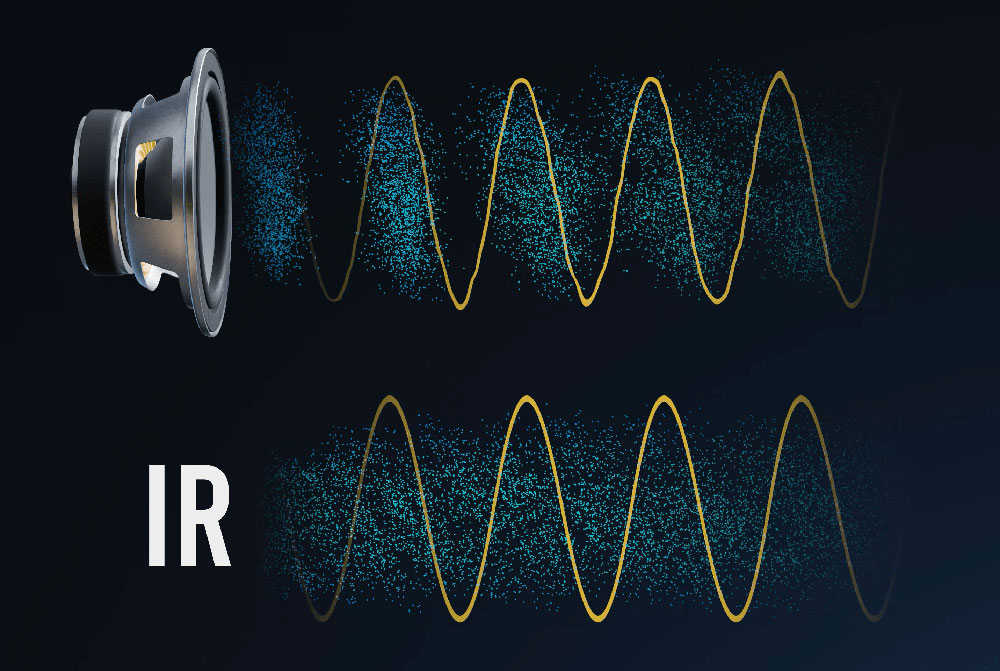

IRファイルを読み込むのは他のプラグインと変わらないのですが、本プラグインにはBOGREN DIGITALが開発した「IRDX TECHNOLOGY」が搭載されています。

この機能の特徴は、入力信号の強弱によってキャビネットの特性もダイナミックに変化する..と言うモノ。

そもそもIR…インパルス・レスポンスというのは、「最大音量、最短時間の音声信号=インパルス」の信号を再生→再収録することにより導かれる「インパルス特性」を元に、機材の「音」をある程度の時間的な長さを持ったフィルターとして再現する…という技術になります。

これは周波数特性、過渡特性の再現に長けていますが、あくまでも「機材にインパルスを流した時の特性」のみを再現する事になり、ギター用のスピーカーのように音量によって特性が大きく変わる(なんなら歪む事も…)機材については改善の余地があった訳ですね。

IRDXでは「強く弾いた時の音」「優しく弾いた時の音」では全く異なる振る舞いで音が返ってきます。これは実機の再現云々の以前に単純に弾いていて楽しいですし、演奏のダイナミクスをより忠実に録音に落としこむ事ができます。

サステイン部分で特に違いがわかりやすいように思いました。

楽曲の中で使ってみよう!

さてさて、楽曲の中でどう聞こえるかもちゃんと聞いてみましょう。

メタルをテーマにデモ曲を作ってみました。

ギターはPRS、ベースはIbanez、ドラムはTOONTRACK EZ DRUMMER 3 を使用しました。

ギターは全てMLC S_ZERO 100 で音作りをしています。左右のバッキングパートはチャンネル3、ギターソロはチャンネル2、ギターソロの裏で流れるアルペジオはチャンネル1を使用しました。

ギターソロやクリーンのアルペジオに掛かったディレイとリバーブも含め本プラグインで完結させています。

ベースとドラムはどのプラグインも使用していません。

オーディオインターフェースはMetric Halo ULN-2 3dを使用。オーディオインターフェース内蔵ミキサーの機能を活用して、本プラグインのアウトを入力に回して( =ループバックですね。)掛け録りで収録しています。このやり方便利です。DAWのほうはバッファサイズを詰める必要も無くハードウェア感覚でサクサク録っていけます。]

最後に

MLC S_ZERO 100は、主なターゲットがエクストリームなジャンルなのは間違いなさそうですが、オールジャンルに使用可能です。

ほか大多数のアンプシミュレーターのように、何台もアンプが使えるような製品ではありません。しかしその分、ギタリストが自分のアイデンティティとして実機のアンプを買うように、「相棒」として購入して使い倒していく… そんな一台としていかがでしょうか?!

製品の事と全く関係なくふと思ったのですが、いつの日かアンプシミュレーターソフト自体が仮想のオーディオデバイスとしてDAWからオーディオインターフェースとして掴めるようになったらいろいろと便利ですね。Jens Bogrenさん!ぜひ!