瀬川商店第25回:サンプリングライブラリーのマイキング選び

オーケストラ楽器のサンプリングライブラリーは、サンプル素材を収録した時に使用したマイクのチャンネルボリュームをユーザーが調整して距離感や広がりを調整できる製品が増えたと、、、と言うかすっかりスタンダードになりつつありますね。

ただマイクの選択肢多すぎ、、、と言えなくもないですよねw 特に実際にレコーディングスタジオで録音の経験のないユーザーにとっては各マイクのフェーダーを上げたり下げたりしてサウンドの違いをチェックしていっても、なかなか確信を持ってこれ!と言うセットアップにするのは難しいと思います。正直僕も難しいです。そして使わないマイクも多々あります。

今回はどのライブラリーメーカーにも大体含まれている定番のマイク設置方法であるDecca Treeの扱いを中心に、サンプリングライブラリー内でのサウンドのまとめ方の話をしたいと思います。

まず、大前提としてサンプリングライブラリーに含まれているアンビエントマイクだけを使って、プラグインのリバーブを全く使わないでミックスすると言うことは僕は100%ないです。Spitfire Audio社のAbby Roadシリーズのみを使ってモックアップしてます的な環境だったらそれも可能かもしれませんが、多分マイノリティーでしょうから今回は除外しますね。そして、僕が解説しているのはあくまでも劇伴としてのオーケストラの扱いで、純音楽のためのオーケストラモックアップの話ではありませんのであしからず。

その中でも特にここ最近Decca Tree Micsのトラッキングに各社変化があるんですよね。これは6年〜8年くらい前から(正確なことはわかりませんけどねw)の劇伴のミキシング手法(トレンド?)を意識してのことだと思います(各社に問い合わせたわけではありません)。一番分かりやすいのがデッカマイクの扱いですね。

例えばほぼ8年ほど前に発売されたSpitfire AudioのChamber StringsはNative Instruments社製KONTAKTで使用するライブラリーですが、Micの選択肢は3つでクローズドマイク、Decca Tree、Ambientです。

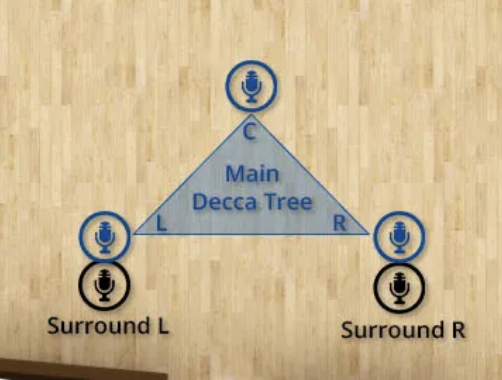

それでは最近のライブラリーはと言えば、Berlin Orchestra Tools社が自社オーディオエンジンに切り替えて以降はDecca Tree(表記はTree)以外にA-Bという選択肢がついてると思いますが、これはTreeのセンターマイクがない状態ですね。歴史的には無指向性のマイクを離して設置した左右のマイクでキャプチャーするところにセンターマイクを足したのがDecca Treeのセッティングなので、センターマイクがない状態がA-Bというわけです。

そして、このセンターマイクを使わないでミックスするエンジニアが海外では増えてきたので、ライブラリーメーカーもそれを意識してマイクの選択肢にA-Bを用意してきたんだと思います。僕の仕事でもDecca Treeのセッティングはしますが、センターマイクは殆ど使っていません。特にストリングスに於いてはそうです。

Vienna Symphonic Library社の最近のストリングスライブラリー「Duality Strings」のマイクセットアップ画面ですが、Mainと書いてあるのがTreeのA-Bで、Main Cと書いてあるのがTreeのセンターなので、このスナップショットではセンターマイクは使っていないわけです。ここの会社のアンビマイクはかなりリッチというか長いんですね。それで僕自身はあまり積極的にSurroundのマイクを使うことはないです。

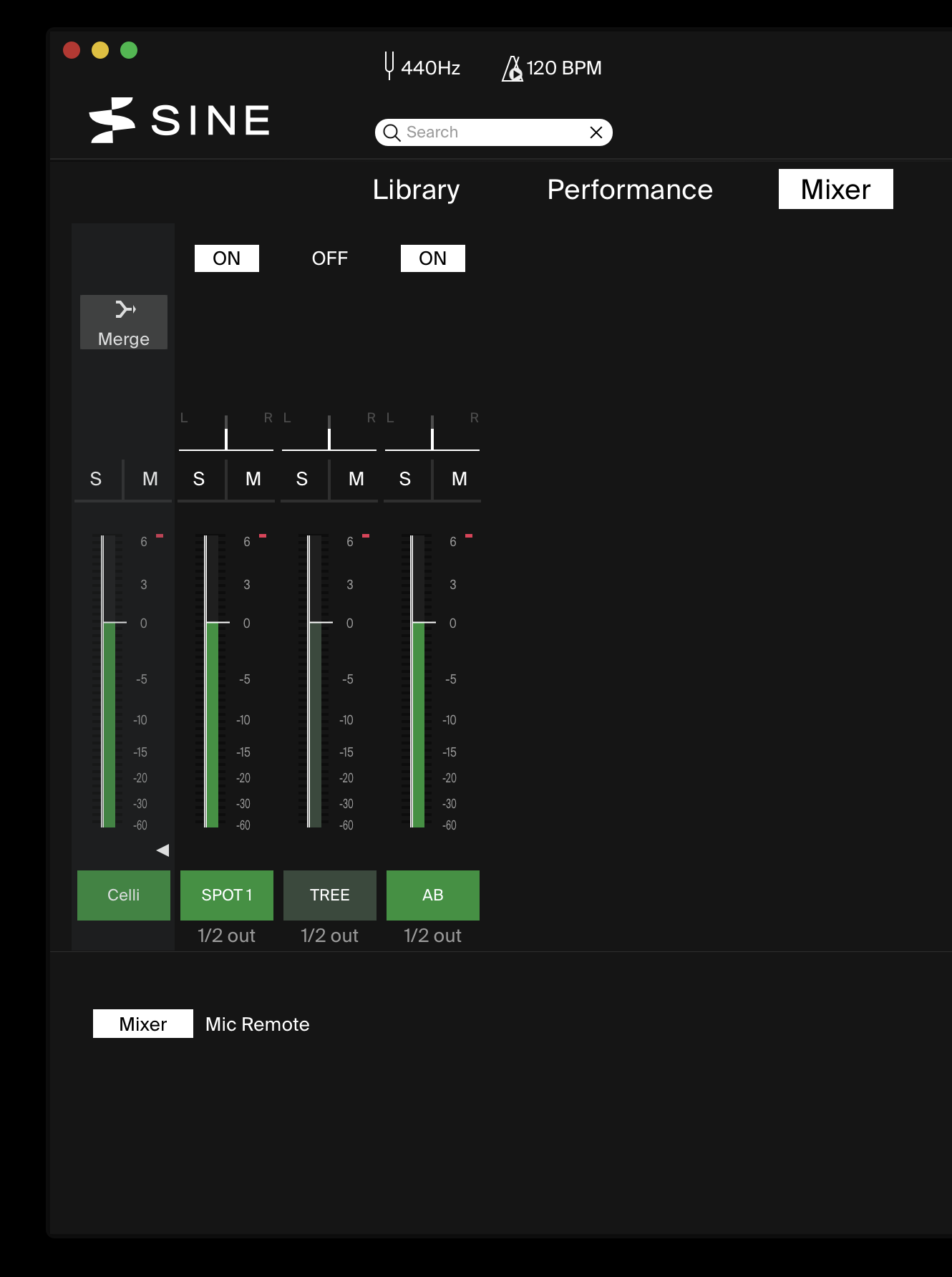

次にBerlin Orchestra Tools社のSineではどうかと言うと。

やはり、一般的なTreeとABが選べるようになっています。SINEは必要なマイクポジションを選択してダウンロードできるので、このスナップショットを見ると少ないように見えますが、実際はもっと沢山のマイクポジションが用意されています。個人的はSineはとても使いやすいし、日本で録音できる素材とも相性が良いです。

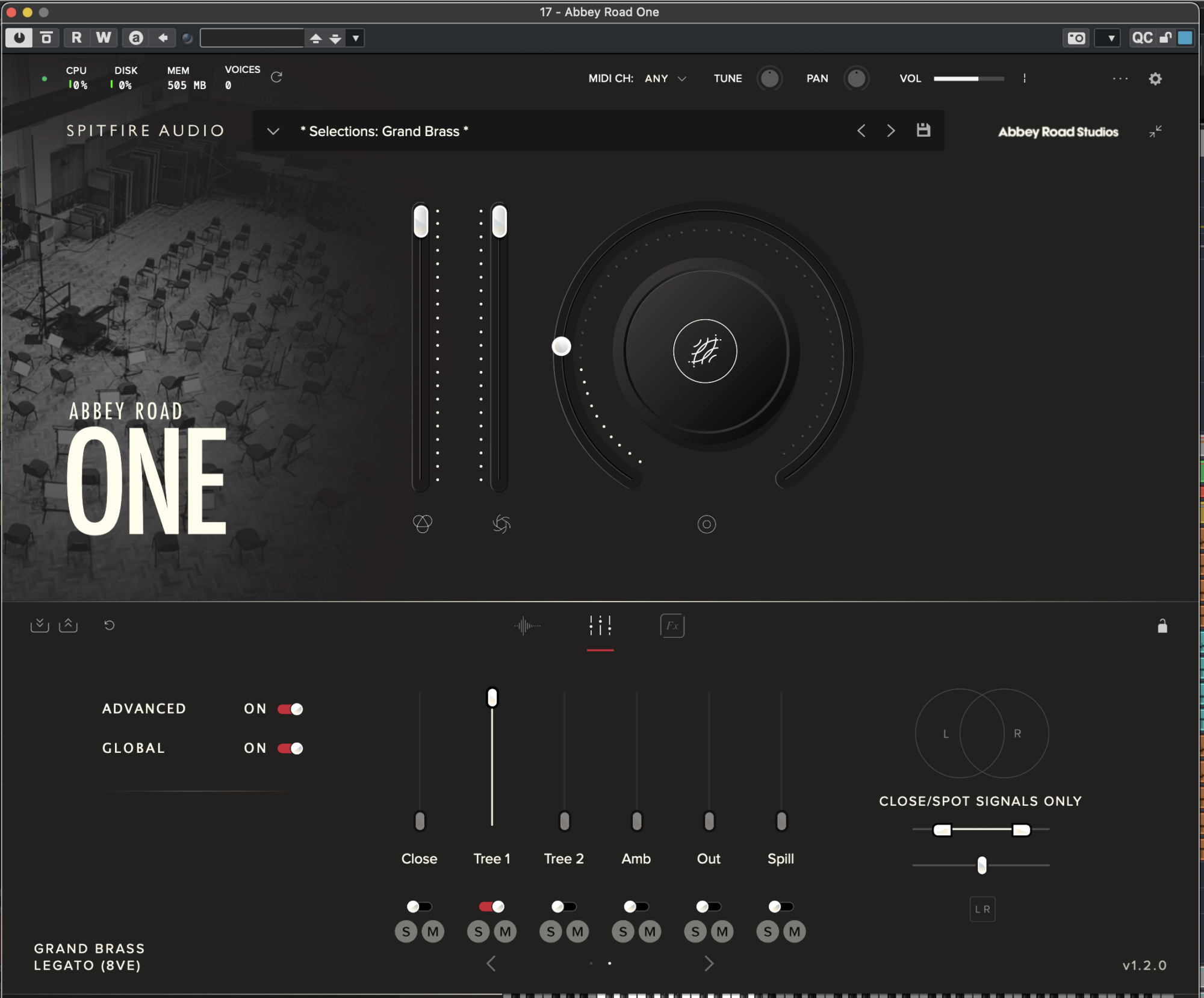

では、Spitfire Audio社の場合はどうかと言うと、(比較的最近の製品と言えると思うけど)

Abby Road OneはTreeのセンターだけを調整はできないようです。勿論ライブラリーによってはできるものがあるかも知れませんがこの会社はライブラリーが多いので僕も全て購入しているわけではありませんしねw このTree2は少し低い位置にセッティングしたDecca Treeのようで、それで音像が少し近くてタイト(YouTubeのWalk Throughのビデオでは少しブライトと言ってたと思います。それとマイクの指向性もMore Directional Patternと言ってるのですが、勉強不足で僕には正確にはわかりません。指向性マイクでTreeをセットアップした経験がないので、、、)に聴こえますね。

実際にスタジオで録音した後にDecca Treeのセンターをミュートすると左右の広がりが、センターを混ぜた時よりもよりエンハンスされて聴こえます。とかくセンターはダイアログの居場所なので、劇伴のミックス的はその方が都合が良いです。

どのライブラリーでもそれぞれのマイクを一つずつ聞いていくと、良い音のアンビエントは多いのですが、僕がそれらをあまり使わない理由は、映画の仕事だと最終的にはリアスピーカーに振ってるリバーブの量、それから前後両方のリバーブタイムを調整する必要がどうしてもあるので、結果的にClose、センターなしのTree、Outriggerのこの辺りで調整して、あとは以前紹介したようなリバーブで響きをまとめる事が多いです。

マイクポジションのセットアップのスタート地点ではまずこの辺から選んで、そこに他のマイクを足していく、、、という流れがいいと思います。

それから、Treeだけでも十分な場合もよくあります。特にいくつかのストリングスライブラリーをレイヤーして使う際は、全てにCloseのマイクが入ってる必要はないと感じています。あえて遠くにしたストリングスを重ねることで奥行きを演出する方法もありです。やっぱりリバーブだけではこの距離感は演出しきれないですからね。

せっかく買ったライブラリーですから、深く使い込んでみてください!