舞台裏をレポート!LUNA SEA DUAL ARENA TOUR 2023 & コンサートエンジニア小松 久明 氏 インタビュー

邦ロック史に煥然と輝く2枚のアルバム「MOTHER」「STYLE」の完全セルフカバーアルバムの制作を発表したLUNA SEA。それぞれ1995年と1996年に開催された当時のライブツアーを再現する、<LUNA SEA DUAL ARENA TOUR 2023> が開催され、大盛況を迎えました。

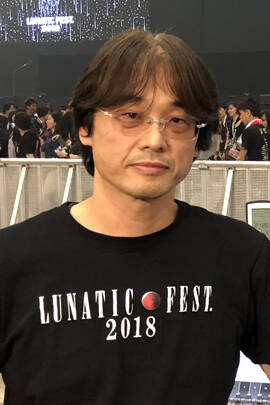

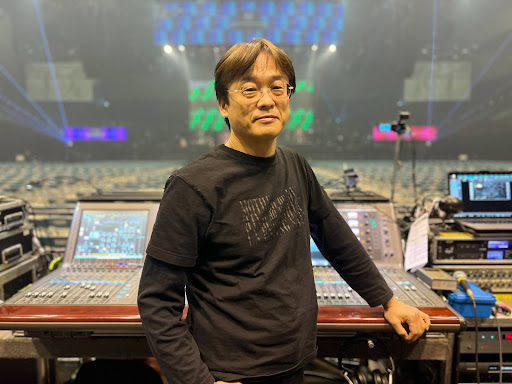

今回、奇しくも日程的にアルバム発売直後のタイミングとなった、2023年12/2、12/3のゼビオアリーナ仙台の会場にて、FOHエンジニアの小松 久明 氏に、現在のLUNA SEAのライブサウンドの特徴、フィロソフィーをお伺いしましたので、インタビューをお届けします。

LUNA SEAのステージの、クリアでありながらも情感と熱量のこもった「熱いサウンド」の秘密、小松さんのフィロソフィーを感じて頂ければ幸いです!

小松 久明 プロフィール

サウンドエンジニア/サウンドデザイナー

1984年 ヤマハ音楽振興会入社。

約12年間ヤマハに所属している数々のアーティストを担当。

代表として久松史奈、西村由紀江、谷口崇、Sound Schedule。

1997年 (有)Oasis Sound Design を設立。

2021年 (株)K.M.D Sound Designを設立。

彩冷える、天月、いれいす、石野真子、大黒摩季、大塚紗英、河村隆一、工藤晴香、昆夏美、手嶌葵、にじさんじ、吉澤嘉代子、BAROQUE、DIAURA、INORAN、[ kei ]、Muddy Apes、LUNA SEA、Sound Schedule、SHAZNA、Tourbillon、のミキシングを手がける.

また、現場では 毎年100本以上のコンサートミキシングの傍ら、企業講演、セミナー、学校での授業を通じてサウンドエンジニアの技術を、初心者からでも分かりやすく教えている。

この5年間を振り返って

RockoN 天野 : Rock oNとしては 2018年のIMAGE、EDEN再現ライブぶりの取材となりました!よろしくお願いします。

小松 久明 氏(以下、小松 氏):お願いします。

Rock oN 天野:前回お伺いしたのは2018年の埼玉スーパーアリーナでのライブでした。個人的にはその後もLUNA SEA のライブは幾度となく拝見している訳ではあるのですが…改めて、この5年の期間を振り返るとパンデミックの影響は避けて通れなかったと思います。かなりいろんな部分で、段取りや方法論的に変わった部分はあるのではないかと想像しますがいかがでしょうか?

小松 氏:「コロナだから」何かが変わったっていうのは特にないんですけど、声出し制限もあってお客様が声を出さない、みんなが静止してコンサートを見てる、っていう光景がちょっと衝撃的だったんですよね。

やはり今まではお客さんが声を出してその声にかき消されてバンドの演奏が埋もれる部分があるっていうような盛り上がりもあったんですけど、声出し制限があるとそれが全くもって声を出せない。

それで所謂「音楽を鑑賞する的な」聴こえ方に変わった時に、これは自分のミックスも含めて ものすごく細かいとこまで全部…コンサートの頭から最後まで全部聞こえてくる訳なので、自分のミックスというものをより細部までアップデートしていく必要を感じました。

会場の歓声にかき消されず、初めから最後まで全部が聞こえてくるということなんで自分の細かいバランス感覚を見直すタイミングがやってきたということですね。

コンソールについて

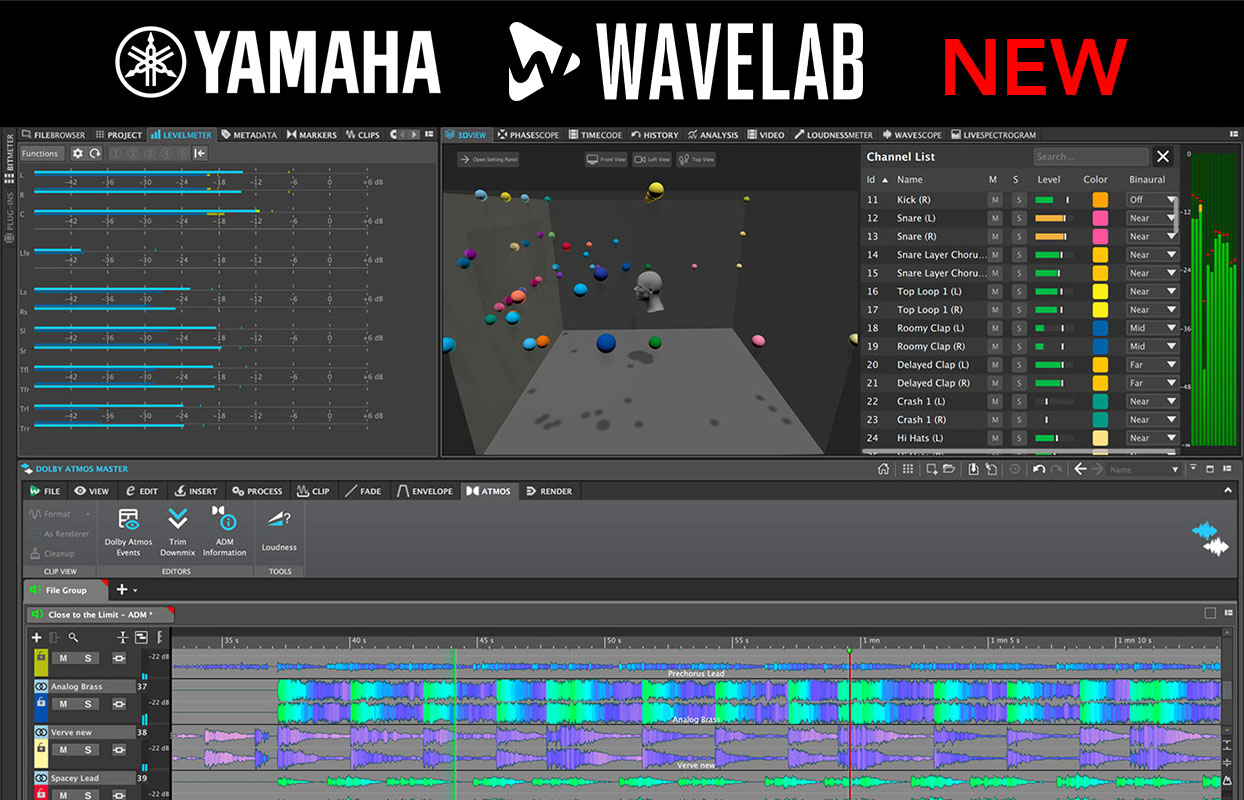

Rock oN 天野:コンソールの部分でお伺いしたいのですが、今回の会場…というより近年のコンサートで使用されるコンソールはYAMAHA PM10で安定しているかと思います。以前LUNATIC Fest.のLUNACY (注:インディーズ時代の名義)での演奏の際はアナログコンソールでミックスされていたりしたのも印象に残っているのですが、PM10についてお伺い出来ますでしょうか?

小松 氏:やっぱり卓のクオリティが上がっているという部分と、サンプリングレートやビットデプスが上がって、より音の立ち上がりとか細かいところまで聴こえるっていう…やっぱり96KHzの良さを感じているし、あとはオペレートしやすくなりましたね。

Rock oN 天野:それはコンソールのサーフェスとしての部分で?

小松 氏:そう。あと、一気にPM5D から フラグシップのPM10 に変わった訳なんで1つ飛び越えてるっていうのが。CL5は挟まず….それで、LUNATIC Fest. の時の、CY の時のアナログコンソールについて話すと、当時のCYはアナログで皆さんやってたと思うので、それをちょっと自分も試してみたいなってのがありました。

Rock oN 天野:曲数が少ないから逆に設定のリコール周りとかも問題にならず。

小松 氏:そうそう。 リコールとかないので、そういうのも良かったです。シーンを作ったりすることもなく…

今回のセットリストについて

Rock oN 天野: 次に今回の曲たちに関する部分なんですけど、「MOTHER」と「STYLE」の2枚のアルバムはライブでも演奏される定番曲が多いかと思います。小松さんもずっとオペレートして来た曲がたくさんあると思うのですが…

小松 氏:全曲やってましたね。あ、「1999」という曲だけは今まで無かったです。それ以外は全て触ったことのある曲でした。

Rock oN 天野:メンバーの皆さんもアルバムを作るためにレコーディングし直して、改めてツアーという流れがある訳ですが、逆に「定番曲だけど変わった」という部分もしあればお話頂けますでしょうか。

小松 氏:あるんですよ。以前のアルバムも聞いた後に、早いタイミングにこの新しいアルバムの音源も聞かせてもらったんですけど、「ああ、スティーブ・リリーホワイト(注:今回の再録アルバムのプロデューサー、ミックスエンジニア)はこういう風に捉えたんだな」という部分もあって。それにやっぱり似せた部分があります。例えばサビにディレイが掛かっていた部分をかけないようにしていたりとか、「ここにコーラスをこんなに新しく入れたんだな」とか。

Rock oN 天野:なるほど。

小松 氏:特に「FACE TO FACE」のコーラスについては、観客の声出しが解禁されて、「SLAVEのみんなも声出して行こうよ」って部分が少し入ってたりで、そこが自分のミックスのポイントとしてもお客さんに感じて貰えたらいいかなと。だからスティーブ・リリーホワイトに沿っていった部分もあるし、逆に、僕が長年ライブでやってた感じが「ああ、スティーブも同じように、こういう風に捉えたんだな」という部分もあって、ある意味嬉しかったですね。目指しているベクトルが同じだったっていうのが。

Rock oN 天野:ある意味、答え合わせじゃないですけど。

小松 氏:そうそうそう。スティーブも含めて、こういう風にベクトルが合ってたんだなと。

Rock oN 天野:ちなみに、今回のツアーで昔の曲に改めてフォーカスが当たる中で、敢えて昔っぽく汚したり歪ませたりっていうのは?

小松 氏: 無いです。全くないです。全く新しいアルバムを今のサウンドでやっています。

CDを聴いてきた皆さんが「違うな」という風にはならないようにっていうのは意識しています。よりロックっぽくなっていると思います。

アップグレードした機材は?

Rock oN 天野:あとは機材の部分でお伺いしていきたいのですが、一番大きなアップデートはここ5年だと真矢さんのe/MARGEの導入が大きかったと思うんですが。

小松 氏:そうですね。ドラム周りのヘッドアンプだったりとかも。

Rock oN 天野:それもありますし、一回ドラムキットの中の金物以外がほぼ完全に電子ドラムになった時期もあり、そこから生に置き換わって…という部分を、PA的な観点でお話お伺いできますでしょうか。

小松 氏:今はキック以外は全て生です。そこはやっぱり、キックがエレドラっていうのが安定するのと、レコーディングで録った音を仕込めるんで。真矢さんならではの音になっています。エレドラの場合は会場によっても変わらず( = コンディションが安定している)、チューニングも変わらないっていうのはメリットですね。ただやっぱり、生の良さっていうのが(スネア等他のキットも含め)ありますからね。もちろん、(エレドラから生に戻す事について) 以前は全て生でやっていた訳ですから、そこの変更に関しては全くマイクアレンジも悩みませんでしたね。

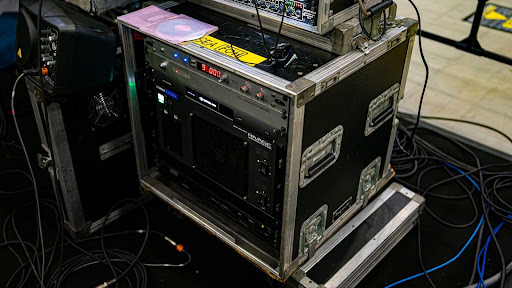

システム的に一番大きいのは、コンソールがPM10になった事によって、PM10のRPIO(I/Oボックス)というステージボックスをドラムのすぐ横に置くことが出来るので、それまで上手側のステージボックスまで引き回していたアナログケーブルを最短距離でAD出来るおかげで音の立ち上がりがよくなったというのがあります。これはもう、PM5Dを使っている頃からずっとやりたかったんですけど、PM10になったおかげでやっとこれが出来たなっていうのが、ここ数年のシステム的なアップデートです。

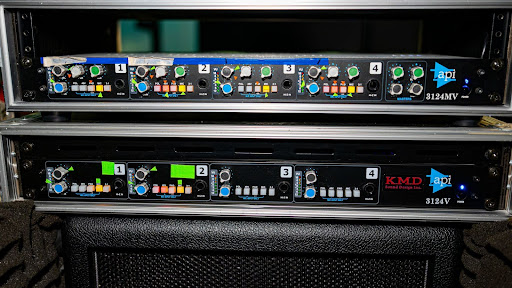

以前から考えていたステージ上ですぐにラインレベルに上げたいっていうのがドラムに関しても達成出来たし、ステージ上手のSUGIZOさんのエレキギターの周りも全てのマイクにAPI のヘッドアンプを導入する事も出来ました。(エレキギター用の)キャビが3つあるところに、ダイナミックマイク、コンデンサーマイク分を全て用意出来ました。

また下手のINORANさんのアンプもマイクからすぐにFocusrite のヘッドアンプに入るということによって、ライブを聴いて頂いてお分かり頂けたと思うんですけど、特に「TIME IS DEAD」ギターの出音の速さが「揃った!」と思うんですね。

お互いにステージ上ですぐにヘッドアンプへ入力する事によって (スピード感の部分が) 揃ってくる、っていうのが今回のシステムにして大きなメリットを感じます。

Rock oN 天野:なるほど!

小松 氏:ただ、セッティングに関して、そこの努力比っていうのは、ステージ側の人たちが仕込むのが超大変なんですよ!ただマルチボックスに入れりゃいいっていう仕組みでは無いので。

ステージ上でヘッドアンプに入力する仕込みの手間や電源を引き込むセッティング等も含め、かなりの割合でステージ側のスタッフにウェイトを持たせてしまっているので…ただそこはアリーナツアーの良いところで、前日等に仕込みの日程があるから出来ています。これがホールツアーで当日朝からの設営だと、この仕込み量はちょっとオーバーになっちゃうかなと思います。

Rock oN 天野:ちなみに、ドラムキットの音色について、エレドラ部分は曲によっての差し替えもあるのでしょうか?

小松 氏:今まで、フルでe/MARGEのキットだった時は、曲によって、タムからスネアから、、いろいろ変えていた部分はあります。ただ、今回思い切ってエレドラ部分はキックだけになって、そこも音色はそんなに切り替えていないです。PA的にそこでやりやすくなった部分はありますね。

Rock oN 天野:なるほど。生のキットと絡みというかミックスに当たって苦労やコツはないですか?

小松 氏:外音的には特にないですね。モニター(中音)は大変だと思いますよ。そのままではステージ上ではキックだけ音が鳴っていない、という事になってしまうので。そこでドラムの台の下にスピーカーを仕込んでいて、あたかも「バスドラからバスドラの音が出ている」ような音量感で作っているんですよ。

Rock oN 天野:なるほど!キックだけエレドラだと中音的に不自然になるのでは?と思ったのですが、キック用にスピーカーを仕込んでいるとは!

小松 氏:ステージ中の雰囲気が、エレドラでも、生でも変わらないようになってますね。

Rock oN 天野:マイクプリアンプ等のキャラクターって、結構トランジェントの部分がすごい変わったりしつつも、そういうのってケーブルの長さが長すぎると真っ先に失ってしまう部分だったりしますよね。

小松 氏:そう、だから一番早いうちにヘッドアンプに入力するっていうのが大事なんですよ。しかも、マイクからヘッドアンプに入るケーブルは、僕が自前で作っているので…ケーブルのキャラクターも今まではBELDEN を使っていましたが、一回KLOTZに変えたんですが、これが肌に合わず、次はロンドンのVAN DAMMEっていうメーカーに変えました。これが今回結構ハマったな〜と感じています。機材間を繋ぐケーブルひとつとっても全然イメージが変わってきます。

Rock oN 天野:ケーブルは特に積み重なりますしね。

小松 氏:そうそう。そのケーブルの部分も含めて、今は全部が理想になったかな、という感じですね。今このマイクアレンジから何か変えたいかな、っていう部分が殆ど無くなったというか。

Rock oN 天野:関連して、例えばAPIだったりとか、AURORA AUDIOとか、極め付けはRYUICHI さんのボーカルマイクに使われているTELEFUNKEN V72であったり、こういったレコーディング機材はメンテナンスを要するタイミングも多いと思いますが、ツアーに当たってはどういった準備をされているのでしょうか?

小松 氏:まずV72はRYUICHIさんの持ち込み機材です。ツアー前にスタジオのテックエンジニアがヒューズから何から…全部チェックします。僕の持ち込んでいるAPI, AURORA AUDIO, FOCUSRITE については全部蓋を開けて中のネジの緩みがないかとか、特に重たいトランスが緩み始めたりとか…LEDのランプ切れは無いかとか、ツアー前に全機能チェックします。コネクターもアルコール消毒したあとにCAIG で磨いたり…。

そういった意味ではマイクも全てですね。全部ツアーの前に清掃メンテナンスを行なって、細かい部分まで全部チェックしてからツアーに臨むようにしています。

Rock oN 天野:なるほど…そこまでやるとツアー中に事故ることは無さそうですね。

小松 氏:無いですね。ここ何年間はずっとアウトボードもマイクも、本番中のNGというのは無いですね。また、緩みやすそうなネジを見つけた場合、前もってねじロックで固定する事もあります。運送用のラックもショックマウントタイプを使用するようにしています。

Rock oN 天野:ライブでの運用ならではという感じですね。とても参考になります。機材について、もういくつかお伺いしたい事がございまして、昨日のライブの中で特に「GENESIS OF MIND 〜夢の彼方へ〜」のINORANさんのガットギターの音が素晴らしいと思いました。私も少しギターを弾くので分かりますが、ガットギターが大会場であんなに綺麗に響くのかと驚きました。アタックだけでなくサステインも含め伸びやかで感動しました。何かPAの処理的に秘密はありますか?

小松 氏:あれはINORANさんとローディチームの音作りの賜物です。ステージ中にアコースティックギター専用のスピーカーが用意されていて、そこで出ている音とFOHから出力される音に差が無いように調整しています。ステージの中と外で出ている音が、イコールであるという意識でいれば迷わないんです。

Rock oN 天野:つまり、ステージに上がって中音の確認とかも積極的に行うという事でしょうか。

小松 氏:それはみんなやっている事ですからね。そこ(=ステージ上)で完成している音をPAが届けていくというイメージになります。なのでそんなにEQもしてなかったりするんです。だから楽器本来のチューニングがちゃんと出来ているという事ですね。

ボーカルマイクについて

Rock oN 天野:次はボーカルマイクについてご質問なのですが、RYUICHI さんはSHURE SM58を長らくお使いだと思うのですが、おそらく年間百本以上?!のSM58を扱っていらっしゃるであろう小松さんから見て、何か特別なポイントはありますか?

小松 氏:凄いところを聞いてきますね(笑)あれは、RYUICHIさんとも話して、SM58の個体差をチェックしていまして、ツアーの音響システムを担当しているクレア・ジャパンという音響会社にあるSM58が例えば30本くらいあるとするじゃないですか。その30何本というSM58を全てRYUICHI さんのスタジオに送るんですよ。そこでRYUICHIさん自らマイクをチェックしていって、感触の良かった5~6本を選んで頂いてます。

Rock oN 天野:厳選されているんですね。吊るしのSM58を買って来るのとはちょっと違うという事ですね。

小松 氏:全然違いますね。その中には市販のSM58もあれば、数は少ないですけれどメキシコ、USAの個体もあります。そこで選ばれた個体に優先順位を兼ねて番号を振って管理しています。日によって、その中から選んで…という形ですね。

Rock oN 天野:音色としてはどういったポイントが選定基準なのでしょうか?

小松 氏:ローの鳴り方であったり、ハイの抜け方っていう部分ですね。

Rock oN 天野:なるほど…気になっていた部分だったので、聞けてよかったです!

会場の違いについて

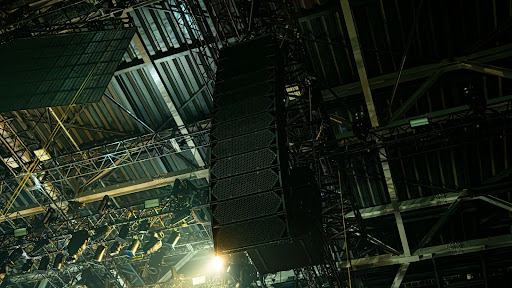

Rock oN 天野:ここまでステージ上のマイキング等についてお話を伺って来ましたが、一旦話題を変えて、会場についての違い等について伺いたいと思っています。コンサートホール的にはどうでしょうか?例えば、新設のKアリーナ横浜は特に音響に関する評判が多く見受けられました。

小松 氏:Kアリーナはそもそも音楽のコンサートを主目的に据えて建てられているので、有利ですよね。音の反響等も考えられていますので。他の会場でも黒布等で吸音措置を施したりして対応しています。

Rock oN 天野:なるほど。会場の違いだけでなく、基本的に客席に人がいないサウンドチェックと、観客で一杯になった本番では音も変わってくると思いますが、いかがでしょうか?

小松 氏:これはリハの音等をSMAART (注:音響測定ソフト)でキャプチャーしているんですよ。リハでSEを流してSMAART でキャプチャーしておく。そこで本番開始のSEの時点で差分もわかるし、すぐに補正が入るんですよ。ベストコンサートの波形等も参考に、近づけていくこともあります。

もちろん、測定データだけが完璧って訳ではないですけれどね。

お気に入りのマイクについて

Rock oN 天野:そろそろ質問も尽きてきましたが、最後に!小松さんといえば、マイクコレクターのイメージもあるのですが、最近のお気に入りはありますか?

小松 氏:そうですね(笑)コンデンサーとダイナミックそれぞれで言うと、ゼンハイザーの白の421(通称:白クジラ)は相当いいですよ。で、そのMD421のダイヤフラムを作る過程において、407とか409というモデルも出ているんですけど、最近407をリチューンしたのがあって。何をリチューンしたのかというと、当時、407っていうのはテープレコーダーに直接接続するマイクだったんですよ。 そういう仕様の物があって、トランスが入っているんですけど、そのトランスを引っこ抜いて、中のウィンドスクリーンも張り替えて、ケーブルも全て半田付けしなおしたのが、なかなか最近良くて!

なんでそんな事してるのかというと、409の市場価格が上がってるんだけど、実際に入手すると状態がもう千差万別で。。そういうのに振り回されたくなくて、407はまだ状態のいいのが流通してるんですよ。1960年代初頭のものじゃないですか。面白いな、と思って買って、開けてみたら中に小さいトランスが入っていて、そこで調べたら、どうやらテープレコーダー直接入力する為のバージョンと、トランスが無いバージョン、あとニューヨークバージョンと言われる物もあったりで…それで、この辺の409を使用しているINORANさんのクリーントーンのダイナミックマイクに関しては物凄く音が良いですよ。他のアーティストの現場に持っていっても「これ…何?!なんでこんなにギターの音がいいの?!」ってなるんです(笑)

コンデンサーに関しては、最近はですねぇ…Violet DesignのAmethystですね。ワンツーチェックの段階からもう明らかに良いです。Amethystはまだ手が届きやすい金額なんですよね。あとはBlack Fingerっていうのと、Gold Fingerをハイハットとかピアノで使ってます。

Rock oN 天野:あの変わった形の…

小松 氏:そう!綺麗に流線型でカッコいいですよね。それを今試していていい感じですね。マイクロフォンは自分の中では一番大切で、アーティストとの名刺交換みたいな物で、「よろしくお願いします、はい、ゴッパ、ゴーナナ」…っていうのも良いんですけど、良いんですけども、、僕は「あなたにはこういうマイクが合うんじゃないかな?」と思って立てるタイプなんですよね。

Rock oN 天野:なるほど。

小松 氏:だから僕はマイクロフォンっていうのはいつもチェックしていますよ。マイクロフォンていうのはもう、当たり前だけど、音をピックアップする第一段階なわけです。それをちゃんと考えて、色んなマイクロフォンがどういう音がするのかっていうのを知る事で、引き出しを増やすという事はここ十何年、アンテナを張ってやってきました。

Rock oN 天野:それはエンジニアとしての表現部分みたいな。

小松 氏:そう!一番の部分ですね。それはもうレコーディングエンジニアもそうだし。マイクにこだわるっていうのは、みんなやっている部分ではあるんだけど、自分はもっともっとこう…古き良き時代の音って一体なんなんだろうな?って言う部分を僕は大切にしてます。SUGIZOさんの音も、「古き良き時代」と「Josephson」みたいな、そういう感覚でマイクを立ててます。

Rock oN 天野:やっぱり今LUNA SEA のステージに並んでいるマイクは、ほぼ全て小松さんのチョイスなんでしょうか?

小松 氏:そうですね。僕が考えて立てて提案しています。「こんな貴重なマイク立てていいの?!」とはいつも言われます。(笑)

Rock oN 天野:ありがとうございます!

現在は 35TH ANNIVERSARY TOUR ERA to ERA を敢行中のLUNA SEA。2025年2月23日には東京ドームでのライブも控えています。ロックバンドの中でも最高峰のアンサンブルとケミストリー、熱量と鋭さが余す所なく伝わり、歓声と融け合うライブサウンドはまさに一つの極致!

進化を続ける最先端のサウンドをぜひ直に体感してください!