舞台裏をレポート!LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR FOH 小松久明 氏 & CLAIR JAPAN飯村 巧氏 インタビュー

35周年を迎えバンド史上最大規模のツアーを敢行したLUNA SEA。

そのツアーのグランドファイナルを飾るライブが2025年2月23日、東京ドームで行われました。

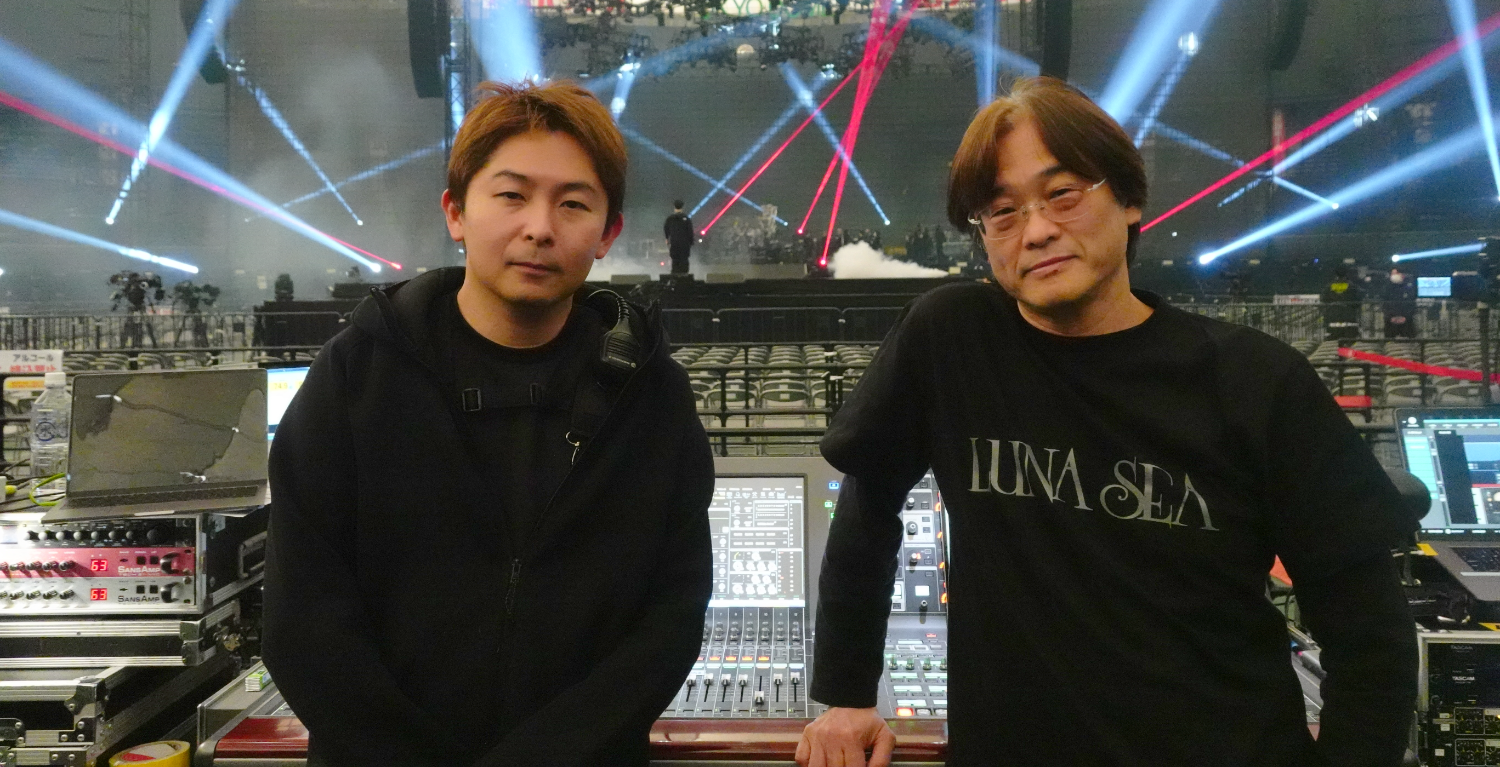

今回はなんとライブ当日のリハーサルから見学させて頂き、お話を伺う機会を頂いた他、ライブ後日、FOHエンジニアを務めた小松氏 (K.M.D Sound Design) と、システムエンジニアの飯村氏 (CLAIR JAPAN) にインタビューさせて頂きました。

システムエンジニアとは?大会場での心構えは?そういった部分はもちろん、ファン心を隠し切れなかった少しミーハーな質問まで、大舞台でオーディエンスを熱狂させるライブサウンドを作り上げるお二人に聞いてみました!

天野:

まずは先日の東京ドームお疲れさまでした。

リハーサルにご招待いただいてありがとうございます。本当に貴重な体験でした。

小松さんへのインタビューは今回3回目になりまして、前回までのインタビューで各楽器のマイクアレンジ等の解説については教えていただいたので、今回のインタビューはせっかくCLAIR JAPANから飯村さんにもお越し頂いたということで、もう少し大きな、FOHシステム全体にまつわる話も深掘って聞けたらなと思っております。

天野:

早速ご質問なのですが、「システムエンジニア」という役割について聞き慣れない方も結構いらっしゃると思います。恥ずかしながら私もその一人だったのですが、コンサートの中でどういった部分を担う役割なのかを解説していただけないでしょうか。

CLAIR JAPAN飯村氏(以下 飯村氏):

近年PAシステムの規模が大きくなったと言いますか、ラインアレイシステムと言われるスピーカーが主流になって、昔でしたらボックスタイプのスピーカーをひたすらいっぱい積んで終わり…というところもあったのですが、今のラインアレイシステムになってからは、結構細かくコントロールと言うか制御ができるようになったので、いろんな部分に、細かく違ったスピーカーを狙ったりすることが多くなってきたので、それを調整、コントロールする役割…と言えばいいんですかね。

天野:

つまり、オーディエンスに届けるメインのスピーカー部分のシステムを組むことであったり、チューニングをする仕事という事でしょうか。

飯村氏 :

そうですね、土台作りみたいなイメージで僕はやってます。

天野:

なるほど。大型のラインアレイスピーカーとなると全体の敷設の流れだったり電源だったりも…

飯村氏 :

システム全体となるとやっぱり使う機材量が多いので、電源であったり、そこら辺もだいたい取りまとめたりはしますね。

小松 久明氏(以下小松氏):

あれだよね、そういうことが出てきたのが、メイヤーのシステムが早かったよね、きっと。

飯村氏 :

そうですね。

小松氏:

SMAARTという言葉が出てきたのがやっぱり。

あと、SIMか。

飯村氏

SIMチューナーなんて言葉が最初に出てきましたよね。

小松氏:

「免許皆伝」だったもんね、あれ。レッスン受けて免許もらうぐらいの話だったから、当時は。

それがSMAARTというソフトが出てきて、誰もがお金を払えばそれが手に入る、ということになったのは大きいよね。

ただそういうところでスピーカーが細かく調整ができても、やっぱりシステムエンジニアの方が横にいないとね。

本番中に2階席に聴きに行くなんてことはできないんで。

会場のいろんな方向を向いているスピーカーの調整をミキシングエンジニアがやるってことは不可能なので、お任せするという部分で、飯村さんのようなシステムエンジニアが絶対的に必要ですよね。

天野:

なるほど…。本当に外音に関して二人三脚ということが理解できました。

小松氏:

いや、本当に。50%50%。二人三脚ですね。

僕はホールツアーを飯村さんと一緒にやってますけど、ほんと二人で作ってますよね。

飯村氏 :

小松さんとはもう、システムエンジニアの立場から更に一歩先に踏み込んだ作業に入ってると思うんです。

天野:

それはどういった作業でしょうか?

飯村氏 :

さきほどの話ですと、システムエンジニアは土台を作り、絵で例えると小松さんが絵を描く人で、僕が紙を用意する人。

「土台」、「キャンバス」を整えるみたいな。僕が白い真っさらなキャンバスを作って、ハウスエンジニアに渡して、ハウスエンジニアがそこに絵を描いてくっていう作業なんですけど、

小松さんとのやりとりは、小松さんがこういう絵を描きたいから、じゃあこういう形の紙にしましょうみたいな、そういう完成形ありきの土台を作っている感じですね。

天野:

すごくわかりやすいです。

小松氏:

そうそう。これから絵を描こう!っていうのに、あれ?赤い紙?みたいな、色がついてる紙になってしまうと、ここからどうやろう?ってなっちゃう。

…みたいなのもあるわけで、システムエンジニアの飯村さんは綺麗な土台を作ってくれるっていう。41公演のホールツアーともなると、ホールごとに音が違いますので。

だからそういうところをちゃんと短い時間で整えてくれて、そこに僕が音を乗っけてくっていう考えなんで、最初の整えがないと結構悩んじゃいますよね。

先週のコンソールのデータが今週になって、(会場ごとの違いをアジャストするために)「ここ触るの?」とか、「あれ、こういうふうにしなきゃいけないの?」になると、データがどんどん変わっていっちゃうんで。

今はもう、ほとんど触らなくていける状態なんですよね。

確か2018年から飯村さんとツアーを一緒にやってるんだよね。LUV TOURぐらいからだよね?

飯村氏 :

それぐらいですね。LUV TOURの時はいなかった… 2019年からご一緒させてもらって。

小松氏:

2019年か。公演としてはちょうど大きいところをやった後にパンデミックが始まって…というタイミングからですね。

あと、もう一つ大事なのは、オープニングSEが流れた瞬間に、飯村さんは、「ああ、ここを直したほうがいいな」って修正を始めたりします。

バーンとバンドが入ってワンコーラス目ぐらいでサクっと、お客さんが入って変化した部分をちゃんと読み取ってくれてるってことですね。そこは大きいですよ。

天野:

なるほど。

小松氏:

通常はミキシングエンジニアのコンソールの中にも、ハウスのスピーカーを触るためのイコライザーだとか、調整できるポジションがあるんですけども、ここ近年は一切そこ触ってないです。全部おまかせって感じですね。

本番中は音楽をミックスすることに集中したいので、アウトのEQを触るっていうページには行きたくないので、そこも含めておまかせという感じです。

天野:

アウトの回線の話ですが、ミックスされた信号が一度、飯村さん側の機材に入っていくと。

小松氏:

もちろん。コンソールのLRを全部飯村さんに渡す。

それと調整用にモノラル信号も送っていまして、コンソールの情報と観客が入った本番中のPA席に置いてあるマイクとの情報の違いを監視してもらい、良い方向に調整してもらいます。

(Smaart の)カーブとか見せてあげられたらいいよね。今は手元にはないけど。でも見てもわかんないかも…?

天野:

そうですね。どこまで理解できるか…。

飯村氏 :

よく、リハの最後にオープニングから1曲目を確認するので、そのときの波形を参考としてキャプチャーして残しておいて。

で、コンサートがいざ始まって、どこが変わったかなーなんて目安にしながら比べたりしてたりします。

小松氏:

ちなみに飯村さん、やっぱり冬だと着てるものが厚いから変化は大きいんですか?

あんまり変わんない?洋服は。

飯村氏 :

入って気温が大きく変わったりすると。

小松氏:

そうか、気温だ。

飯村氏 :

湿度と。

天野:

温度条件で音速も変わりますもんね。

小松氏:

湿度も影響大きいよね。

まぁそういうところを全部飯村さんが見てくれているということです!

僕がミキシングに集中できる環境を作ってくれるということですね。

たまに外のエンジニアの現場を見に行くと、PA席の後ろで見てるんですけど、ハウスエンジニアがボーカルフェーダーから手を外して、システムエンジニアの波形を指差して、「ここ、ここ」って指示を出す場面も見かけますが、その間はやっぱりボーカルは放置になってしまいますからね。そういうのを見ていると、やっぱり僕はミキシングに集中できて、飯村さんにシステムはお任せっていうのがもう完璧な役割分担です。

天野:

理想的…という事ですね。

小松氏:

うん。理想、理想。すごい理想です。

天野:

初歩的な質問なのですが、大きな会場であればシステムエンジニアさんっていうのは、どこの会場でも役割として振られていて決まっているのでしょうか?

飯村氏 :

そうですね。

専門知識になってくるのですが、リギングと言われる作業が出てくるんで。重量計算とか、ちょっと専門職になっちゃうんですよね。

小松氏:

いち早く会場に入っていただいて、スピーカーのリギングの角度、位置を本当に数センチも狂わないように確認してもらって、それからフライングして、スピーカーを吊って、本番終わったら最後それを回収するとこまで、システムエンジニアが全部見てくれてるんで。

天野:

リギングっていうのは振り方のことですか?

飯村氏 :

スピーカーをぶら下げるモーターの位置だったり、そういう調整と打ち合わせから現場でのスピーカー吊り込み作業の事ですね。

小松氏:

天野さん。スピーカーの位置で一度でも狂ったら、ドームの後ろでは何メーターって動いちゃうからね、向いてる距離。

天野:

確かに!そうですよね。

小松氏:

すっごい正確じゃなきゃだめなんですよ。レーザーを当てて、レーザーでちゃんと向いてるところが正しいかどうかチェックもしてもらってる。やっぱりオペレーターの知識じゃできないです。

逆に適当な知識でそんなところに口を出さないほうがいいです。(笑)

ほんとに。見てるだけって感じですよ。

天野:

理解できた気がします。ありがとうございます。

小松氏:

大事なところなのでね。読者の皆さんにも知ってほしいですね。

天野:

会場に合わせて例えばどういった大きさのものを何機用意するかとか、そういうセレクトをする時、どういう決め方をする…と聞くとちょっと曖昧な質問になっちゃいそうなんですが、スピーカーのパワーであったり、何機用意するかというのを決める上で一番重要になるポイントってどこなんでしょうか?

飯村氏 :

もちろん会場サイズに対しての本数だったりアレイの数だったりもするんですけど、基本はシミュレーションソフトで事前にシミュレートして、「ここにこれだけ必要だ」とかは計算しているので、それを図面に起こして、今回こういうふうにやりたいです…みたいな打ち合わせから入ってます。

天野:

なるほど、シミュレーションからスタートなんですね。勉強になります。

天野:

ちなみに今回の会場では、ステージ真上に4列、スタンド席に近い後方にディレイスピーカーが2列あったと思うんですけれども、それぞれのチューニングする機材…ソフトになるんでしょうか?、どういった機材を通して音響補正がかかるのかみたいなのが気になっていて。教えて頂けますでしょうか。

飯村氏 :

今回使ってる機材ですね。

基本はCLAIR GROBAL 社のCOHESION シリーズっていうスピーカーなんですけども、これが全部Lab Gruppen のPLM シリーズっていうアンプを使ってます。これが全部中にDSPが入ってまして、 Lake Controller でコントロールができるので、それで全部チューニングから管理までしてます。

天野:

なるほど。ちなみにドームクラスに大きい会場ならではの処理とかってあったりするんですか?

飯村氏 :

そうですね。ドームクラスになると各スピーカーからの到達時間の差が場所によってすごい差が出たりするんで、なるべく各スピーカーの時間のズレた音が影響出にくいようなセッティングにするように心がけています。

天野:

なるほど。確か120メートルでしたっけね、東京ドームって。

飯村氏 :

ステージから一番最後方まで行くと130、140メートルぐらいあると思うんですけど。(注 : 今回は150mだったとの事です。)

天野:

そうですよね。音に直したらかなりの長さ…300msぐらい変わっちゃいますよね。

天野:

ところで、前日の2/22 はGLAYとの対バンでしたが、こういう大きな会場で対バンとなると、システムの入れ替えはどのような様子だったのでしょうか?

飯村氏 :

2/22 に関しては、GLAYさん側はGLAYさん側で音響機材は一式持ってこられてたので、LUNA SEAとはまた違った卓がFOHにありまして、そこから信号をもらって、それを僕のところでLake のLM44で調整したという形です。

天野:

なるほど、じゃあその卓から先はLUNA SEA 同様に飯村さんが補正を掛けて。

飯村氏 :

はい。僕のほうでもらって。

天野:

そうなんですね!ありがとうございます。

小松氏:

ステージ上が大変でしたよ。(笑)

飯村さんはスピーカーのチューニングを15分ぐらいで終わりにしてましたけどね。

天野:

そんなに早かったんですか?!

小松氏:

早かったですよ、とにかく。

慣れてるなって感じがしました。

飯村氏 :

時間がなかったですからね。

(補足:実際は大きな音を出せたのが15分でその前に30分ぐらい小さい音で調整されていたそうです。)

小松氏:

あればあるで、あれは普通は2時間ぐらいかけてやりますよ。それがないんですよ。

小松氏:

東京ドームは音止めの時間が厳密に決まっているので。飯村さんは15分で終えて俺に渡してくれたんですけど、僕も15分で終えて15分巻きで終わったって感じなんですけど。これもね、伝説ですね。

天野:

すごい話ですね…。ちょっとまた話変わって、電源についてお伺いしたいんですけれども、水素電源については今回はどういった使用だったのでしょうか?

小松氏:

これは変わらず楽器の部分ですね。

天野:

PAにもいつか使われるご予定はあるのでしょうか?

小松氏:

トヨタイムズの動画 (https://www.youtube.com/watch?v=3QUNnSZKtPg )を見て頂くとわかります。

天野:

やっぱり容量が問題なんですかね。

小松氏:

そう、容量。音で言えばプッシュ感がもう少し欲しいと思ってます。

天野:

なるほど。やろうと思えばできるっていう感じなのでしょうか?

小松氏:

いや、今のところはテストが終わって、、電源自体は確実にピュアで良い音なんですよ。CDとか流すと凄くいいですよ。直流から交流に変える部分(インバータ)があるんですけど、ここが、バスドラとかああいう音になると、バスドラとかドンドンってやると、低音の押し出しがまだもう少しっていう感じなんですよね。

天野:

パワーサギング(大音量を流した際に瞬間的に電源電圧が降下する現象)とか。

小松氏:

前に仙台でテストした際は、実際ドラムを入れてチェックしたりすると、そこがもう少し気になるなって感じで、将来的な課題ですね、そこは。

ただやっぱり凄いのは楽器に使っただけでもね、あれだけギターとかのエッジが高く早く立ち上がってくるのは「良い!」と思いますけど。

天野:

そうですよね。僕も仙台での聞き比べの場にはいたので、音の印象は耳に残ってます。

小松氏:

そうだよね。仙台のとき居たもんね。

天野:

今後に大期待ですね!

次はシステムエンジニア的な部分から、PA的な部分に移ってお聞きしたいのですが、東京ドームという会場は小松さんがオペレートしてきた会場の中でも僕は初めて観る大会場で。

小松氏:

東京ドームは初めてだから。

天野:

ドームクラスの広い会場だといつもと音声処理を変える部分とかってあったりするんでしょうか?リバーブの送りを減らすとか。

小松氏:

リバーブの送りに関しては、下げましたけど、カットとかはしてないですね。ディレイの送りもそんなに変わっていないです。

そこに関しては他の皆さんが言うほどやりづらいっていう感覚は全くなくて、むしろ気持ちいいなっていう感じですね。反射が返ってくるのがとても気持ちよかったですね。

それもシステムエンジニアである飯村さんのおかげですね。人によっては東京ドームはコンサート向きじゃない、というような意見も聞こえてくるけど、僕はもう公演が終わった後、「すぐにでもまたやってほしいな」っていう気持ちでしたからね。

そこはメンバーの皆さんもそういう気持ちになってましたね、楽屋行ったら。

「やっぱりいいよなー」みたいな話になってましたよ。

やってて気持ちよさは最高でしたよ、本当に。気持ちいいと思った。

楽器が全部クリアに聞こえていましたね。ギターアレンジとかもよりわかるようになってたし。そういう部分も良かったですよ。

天野:

それも飯村さんのおかげ、ですね!

小松氏:

はっきり言ってそうです。そういう(フラットで真っ白な)キャンパスが出来上がってるから出来る事。

天野:

FOHで聞こえてるのが他の客席でも担保されてるってことですもんね。

僕も東京ドームでライブコンサートを観たのが、まさに2010年のLUNA SEAのREBOOT以来久しぶりだったんですけども、ドームならではのドワーンっていう響きが最高に気持ちいいなっていうのはかなり感じました。

小松氏:

そうそう。

疑って本番中歩いていくことなんか一切しないからね、僕は。

もうFOHの、僕の肩幅のことだけをきっちりまとめれば、あとはお願いしますみたいな。おかげさまでSNSとかでも反響をDMで頂くんですよ。

「最高でした!」とか、「3階席一番後ろでしたけどすごく全部聞こえました」「音が良かった」とか。ホールでもね。

天野:

それは嬉しいですね。

ツアーに関してお伺いしたかったのですが、今回のツアーは公演のコンセプトが複数に分かれてるじゃないですか。曲数も先日は87曲 (!?) っておっしゃってましたが、同じ曲でも例えばその日その日であったり、コンセプトで変えた部分とかってあったりするんですかね。

小松氏:

うんうん。セットリストとコンセプトがね。

たぶん横でフラットに聴いてくれている飯村さんが一番よくわかってると思うけど、「この曲はこんなに攻めるのか!」とか、「今日はこう来たのか!」とか、感情の揺さぶりをよく感じてるんじゃないかな。

やっぱりそれはね、例えば各エピソードのファイナルとかになると、やっぱりオーディエンスも相当の気持ちで求めてきてるんですよね。

やっぱりそれに応えてあげたいっていうのはあります。もちろん全公演応えようとしてるんですけど、それは当たり前にね。

全公演同じ気持ちで答えようとしてるんですけど、やっぱりメンバーの迫力も違うし。特に沖縄のときとかも。

そういう部分もきっちり伝えたいなっていうのがあるんで。

一曲目からアクセル全開っていうのもありましたけどね。「うわ〜これは最後までもつのか?!」みたいな。

そんな部分もあれば、ここでちょっと下げようとかね。

あとは昔の曲で「ライブハウスで派手に演奏してたんだろうな」っていう曲とか。

そういう曲も当時のニュアンスを出したいなってのがありましたね。

これがもしサラッとしてたら、きっとオーディエンスも物足らないまま終わることになるんじゃないかなとかも思いますね。

天野:

なるほど。ツアーの最初と最後で機材とかの面で変わっていった部分とかってあったりするんですか?音とか。

小松氏:

飯村さんも含めて、機材が変わったっていうのはないですね。

飯村氏 :

そうですね。同じ機材です。

小松氏:

ただ、卓の中もデータもその都度触ったりするんですけど、やっぱり感情的に、この曲ってこういうことだったのかっていう気付きが出てくるので、そういうところの変化はいろいろ出てきましたね。

そういえば。前に天野さんから買ったfabfilter Pro-Q4、あれのアナライザーでずっと自分の好きな音源とかそういうのを見て、視覚的に判断して、EQの、Qの考え方とかも変化があったんですよね。それが東京ドームで活きた部分もあったので、まだまだ勉強することがたくさんあったなっていう。

なんとなく長年やってきた癖みたいなEQってあるんですけど、そこからQの考え方とかEQの当て方とか変わった部分がある。

そういうのがあってPro-Q4はやっぱりよかったね。

天野:

fabfilterのアナライザは分かりやすいですよね。お手伝いできたなら良かったです!

次は飯村さんにご質問なんですけれども、

小松さんのサウンド作りの特徴の一つで、ステージ側でヘッドアンプを用意してラインレベルまで持ち上げて、ADまでされている…要はマイクレベルの伝送経路をなるべく短くして、

しかもHAにはレコーディングクラスのものを使う…というのが特徴的だと思うのですが、

小松さんとタッグを組む以外の現場も多分あると思うんですけども、そういった現場と比べて、こういう方法が飯村さんの耳にはどう聞こえるというか、どういうふうに映るというかって聞かせていただけないでしょうか?

飯村氏 :

逆に今の手法になる前のサウンドを知らないので、比較があんまりできないんですけども、一個一個の楽器の音の分離…というか粒立ちがいいなとはいつも感じていますね。

しっかりとINORAN さんのギターだったりSUGIZO さんのギターだったりが、EQとかそういう問題の前にちゃんと、キャラがしっかりある音の粒が違った形でいるのが感じますね。それがドラムや他のパートに然り。

小松氏:

それをわかって頂けるのは非常に嬉しいですね。

まずEQ等で音を作る「前の段階」がやっぱり80%大事なんですよね。

マイクロフォンがまず大事で、そのマイクロフォンの良さを出すにはその次が大事で、じゃあもうステージでHAに入力して…INORANさんとJさんはFocusriteで、上手のSUGIZO さんはAPIで、ドラムはAURORA AUDIOみたいなね。

やっぱり長年求めてきたそのHAの良さっていうのもきっちり出したいんですよね。

ドラムに関してはスピードを早めたいんで、すぐ裏でRPIO(I/Oボックス)を入れてAD変換して光ケーブルで持ってくるっていうのをやっています。

「ドームだけそうしましょう」とかじゃなくて、ホール公演もこういう大変なことをステージマンにお願いしているお陰で理想が実現出来てます。

(LUNA SEAのオペレートを)15年間続けて、ようやく理想のすべてのピースが入ったって感じがしますよ。

天野:

今のほぼ理想に近い状態から、「次はもっとこうしていこう」であったり、今後試してみたい機材の使い方とかもあったりするのでしょうか?

小松氏:

卓の中にはないですね。卓の中もそうだし、マイクロフォンも。それだけ今は理想に近いです。

あるとしたら、真矢さんがその都度ドラムセットが変わったりする部分への変更だったり。

今回はバスドラがエレクトリックドラムで、それ以外は全生ドラム。やっぱりそれに対するマイクロフォンの当て方とか、そういうのがどんどん変わるんですよね。それは叩いてるほうがこういう感情で叩いてるから、「それに応えるようなマイクロフォンにしてほしい」というのがあったんで。

これはもうツアー中でもマイクの情報は追いかけましたからね。

天野:

常に探してらっしゃいますもんね、マイクは。

小松氏:

それが結果として「うまくいった!」って感じです。

天野:

あのスネアとか、よくあれほど抜けが良くて…ヒットが全部聞こえるじゃないですか。今回ニュアンスも音量差も本当によく出てたなって。演奏の息遣いが本当によく感じられるスネアサウンドだなと思いながら見てました。

ちょっとマイク絡みでこのままもう一個。

センターステージで、SUGIZO さんがFender のAcoustasonic を使っていらっしゃっていました。それにDPAが取り付けられていたのを拝見しました。

Acoustasonic本体はシンボディで、いわゆるエレキギターにも近いフォーマットのギターだと思うのですが、ライブ本番でかなり本格的なアコースティックギターのサウンドが出力されていて驚きました。Acoustasonic のピエゾピックアップとDPAはどれくらいの割合でブレンドしていたのでしょうか?

小松氏:

収録のためでもあるんですけど、FOHはラインが7でDPAが3ですね。3割くらいでブレンドしてます。ピックが当たってるカラッとした音はもうあれはDPAですね。やっぱり足してよかったなと思いますね。

天野:

ありがとうございます。次はバンドマン向けの質問です。

ちょっと曖昧なのですが、今回のような大会場とかで、遠くまで音が飛ぶ楽器。

濁らず、もやもやしないで響く楽器ってどういうのだろう?と疑問がありまして、PAエンジニアの視点で、何か特徴とかで感じる部分とかってあったりしますでしょうか?

結構フェスとかで色々なバンドを見てると同じようなギター、機材でも「このレスポールの音やけにクリアに響いてくるな」みたいに思うことが個人的な経験としてあったので。

小松氏:

難しい質問ですね。例えばSUGIZOさんは今回のような会場でも全ギターをPA席の前に置いて、一本一本サウンドチェックをやるんですよ。

エレキギターで言うなら、ギタリストが客席で音を作るという事。

いくら僕らがEQだとかって言ったところで、もうやっぱり竿の設定とアンプ設定が追い込まれていないのとでは、大違いです。

なので正直、「遠くまで」とか「クリアに」っていうのは、楽器の音を作ってもらわないと絶対出て来ない部分ですよね。

それはもうマイクロフォンだとか、いくらスピーカーを頑張ってチューニングしても絶対出ないですね。(アーティスト自身が)いかに自分が奏でている楽器の音がどう出てるかっていうのを、やっぱり理解してもらわないとダメですね。

(メンバーがPA席前でサウンドチェックする事について)唯一やっぱりドラムは難しいですが。

(PA的に)そういう出音を作る為にはやっぱり信頼関係。真矢さんも公演後にラインの録音を結構チェックするんですよ。で、何か「もっとこうしてくれ」という指摘を頂いたり。そういう部分でお互いがやり取りしていくことによって、マイクロフォンの選び方とかEQとかっていうのは、アーティストの出したいことに寄せてる感はありますよね。

天野:

なるほど、とにかく演者自身の向き合い方なんですね。楽器に限らず鳴り音というか。

天野:

次はちょっとミーハーな質問なんですけれども、前日のGLAYとの対バンで、LUNA SEAとのサウンドの特色の違いで何かお感じになる部分とかってあったりしましたか。

小松氏:

それは飯村さんに聞いたほうがいいね。誰よりも客観的に見てくれているから。飯村さんいかがでしょうか。

飯村氏 :

そうですね、各々のタイプが全然違うんで。GLAYさんだったら、ロックな中でもポップ寄りと言いますか、LUNA SEA だったらもう少しハード寄りと言いますか。

スタイルが全然違う中で、それぞれの音がちゃんと確立されてたなぁっていう印象です。

小松氏:

セットリストの雰囲気も全然違うんですよね。LUNA SEAはSEARCH FOR REASON とか入れてきてるから(笑)

僕もGLAYのPAエンジニアの謝花さんを見てると、上手だなと思いますね。

枠の中にすごく綺麗に嵌めてて、東京ドームというところの制限がある中でちゃんとやってるっていう部分が、「ああ、場慣れしてる人だな」ってすごい感じました。

(その後東京ドームは音量制限が比較的厳しい、という話になり…)

対バンが故に盛り上がりすぎる一幕もありましたけど、それも良さですよね。

逆に次の日は冷静に振り返って「こういうふうにすればもっと収まりが効いて、良くなるな」っていう部分もありました。

でも本当にGLAY はGLAY で良かったですね。あのバンドが30年間ここまでドームツアーができる理由がわかった。素晴らしいと思いましたし、やっぱり尊敬しましたね、皆さんを。

天野:

ありがとうございます。

質問も尽きてきまして、あと2つほど質問させて頂きたいのですが、まずは飯村さんと小松さんそれぞれに、今回のツアーを総括した感想をいただけないでしょうか。

小松氏:

飯村さんからお願いします。

飯村氏 :

41本のホールツアーからってことですよね。

感覚的にはその前のアリーナツアーから( LUNA SEA DUAL ARENA TOUR 2023 )一つの流れだと思ってて、アリーナツアーが始まって、僕の中ではそこで一回、音の方向性が固まってきて、その続きからホールツアーも始まり、またホールツアー用にどんどんシェイプアップされていき、ひとつの完成形みたいな流れが出来てきた。

その最後の完成形の東京ドームが本当に良かったんで、今回もPAの内容的にも楽しかったです。

最後はずっと聴き入ってました。

見入ってました、ライブを。それぐらい素晴らしかったです。

天野:

ありがとうございます。

小松氏:

LUNA SEAっていう、生き様を見ています。

そういうのもやっぱりアリーナツアーから始まって、本当にアリーナからやってきた集大成だよね。

それは、僕がメンバーのことを言うのも全然おこがましいんですけど、技術として、飯村さん、それからステージマン含め全て。モニターエリアもそうだし、僕もそうだし、集大成がちゃんとできたことがいいね。

これが最後コケたら全部コケる訳だしさ。

それまでもだめで、ドームだけが良くてもしょうがない訳で。

41公演が全部いい公演であって、すべてが右肩上がりできて、最後に集大成ができたのは、みんながハッピーな事って感じがするね。

ハッピーだから、(SUGIZOさんのMCで語った内容に触れて)多分みんなが次何やるかというか未来が見えたっていうのはそういうことじゃないですかね。

もうね、本番終わってすぐ楽屋に行って、SUGIZOさんに、「またドームやりましょうよ」って言っちゃったもん。

みんなが東京ドームに向けて集中力を高めたと思うんですよ、全員が。

僕も東京ドームに向けての健康管理も含めて出来る事は全部やってました。

天野:

ありがとうございます。

本当に全体がポジティブな雰囲気というか、本当にいいライブだったなと思います。

最後の質問で、飯村さんと小松さんそれぞれに、これから初めてドームクラスのFOHだったりとか、システムエンジニアだったりを勤めていくであろう、若手の皆さんに向けて何かアドバイスというか心意気をお願いします。

飯村氏 :

システムエンジニアとして言うとすれば、やっぱり一個の境目として、ホールツアー…ホール規模のPAシステムから、アリーナツアー、アリーナ規模になると、ちょっと一個また変わるんですよ。

で、そのアリーナからまたドームスタジアムクラスになると、またさらに一個変わるものがあるんで、こればっかりはもう経験してみるしかないので、思い切ってやってみるしかないかなと思います。経験して、これだめだった、あれだめだったを繰り返してって、自分のやり方を見つけていくしかないかなと。あとは先人の人たちの後ろ姿を見ることですかね。

小松氏:

僕はですね、この間サンレコの取材でも言ったんですけど、CLAIR JAPAN としか仕事をしてないんですよ。

その理由は、長年横で見てて分かるのが、世界を見ている会社なんですよね。CLAIR GROBALという(ワールドワイドに展開する)会社の中にCLAIR JAPAN があるわけで、その中のスタッフも含めて、「世界基準で物事を見てる」っていうのがすごく大事で。

それで、僕自身も東京ドームの公演に向けて、去年からエド・シーランやテイラー・スウィフトなど、普段から「世界クラスってどういうことをやってる?どういう音を出してる?」っていうのはチェックしてきてるんですよね。

それを観て「自分だったらどうミックスするか?」を考えてます。

CLAIR JAPAN さんもそういう視点を持っているからこそ、信頼関係が出来ている。

若手に何が言いたいかというと、「物事を世界基準で考えてほしい」っていうのが凄くあります。これは僕が20代から感じていたことでもある。

実は僕はアメリカで仕事したかったので、アメリカの音響会社を訪ねたりとかもしてきたんですよね。でもやっぱり(アメリカと比べて)その中で悔しい部分が大きい。

これまでいち島国でコンサートをやってて、ライブハウスをぐるぐる回ってバスに乗って、車に乗って、いつかいつかって言って、やっとホールツアーをこれだけやれて、アリーナツアーが出来て、ドームをやるっていう。

僕も東京ドーム自体は初めてなわけですよ。

でもそこで、やっぱり初めてのエンジニアでしたねっていう結果は残したくないんですよね。たった一回でも最高だったっていうミックスを残したいなと思ったのが、(世界基準で物事を見ているおかげで)成功した。

やっぱり若い人たちは普段から目線を、やっぱり世界レベルで物事を見てほしいなとちょっと思いますね。

こうやって大きい会場でオペレート出来るエンジニアになれるかっていうのは、運の部分もあるんですけど、その運を掴む為に、日頃から「世界レベル」という目線がないと、多分せっかく訪れた運は掴めないと思います。

もしもなんとなく売れたアーティストで、なんとなくドームでPAが出来ましたって言っても、その10年後にドームができるエンジニアになってるかどうかは、保証はないですよね。

飯村氏 :

ちょっと大事なことを言い忘れてました。

システムエンジニアとFOHエンジニアの信頼関係をちゃんとつくることですね、まず。

僕はよく「バディ」なんて言い方を勝手にしてるんですけど、ハウスエンジニアといっぱい話して、ハウスエンジニアとシステムエンジニアでバディ関係をつくって、二人三脚でちゃんとやれるようになることが大事かなと。

小松氏:

その通りですよ。41公演後はほぼ全部飲みに行ってますからね。(笑)

たとえ過酷なロードワークでも公演が終わったら、じゃあ軽く行きますかって言って、「今日はこうだったね、ああだったね」って話してますよ、僕ら。

その積み重ねです。信頼関係でしかない。

あとは適当な技術で物事を言わない。本当に尊敬して話をしていくっていうことが大事だね。

天野:

ありがとうございます!

以上、LUNA SEA のライブサウンドを強力に支えるお二人のインタビューをお届けして参りました。

世界を見据えた目線を持ち、現場間の信頼関係が大事と語るお二人の言葉は、ライブサウンドを体感してきた身にはとても強い説得力で響きました。

圧巻のクオリティのライブツアーを完遂したLUNA SEA 。

主宰フェスティバルである「LUNATIC FEST. 2025 」も発表され、これからも目が離せません。奇跡のようなライブをぜひ体感してください!

〜Profile〜

小松 久明 (こまつ ひさあき)サウンドエンジニア/サウンドデザイナー

1984年 ヤマハ音楽振興会入社。

約12年間ヤマハに所属している数々のアーティストを担当。

代表として久松史奈、西村由紀江、谷口崇、Sound Schedule。

1997年 (有)Oasis Sound Design を設立。

2021年 (株)K.M.D Sound Designを設立。

彩冷える、天月、いれいす、石野真子、大黒摩季、大塚紗英、河村隆一、工藤晴香、昆夏美、手嶌葵、にじさんじ、吉澤嘉代子、BAROQUE、DIAURA、INORAN、[ kei ]、Muddy Apes、LUNA SEA、Sound Schedule、SHAZNA、Tourbillon、のミキシングを手がける.

また、現場では 毎年100本以上のコンサートミキシングの傍ら、企業講演、セミナー、学校での授業を通じてサウンドエンジニアの技術を、初心者からでも分かりやすく教えている。

飯村 巧(いいむら さとし) 株式会社クレア・ジャパン

PA事業部1課主任

2005年

日本工学院八王子専門学校 卒業

2005年

株式会社トライアード 入社

2年間音響業務に携わり2007年に退社

2007年

株式会社クレアブラザーズ・オーディオ・ジャパン(現クレア・ジャパン)入社

現在まで国内外様々なアーティストのコンサート、イベントに携わる

LUNA SEAには2019年よりSystem Engineerとして参加